Erfahrungen aus anderen Ländern

- 17.08.2016

- Lesezeit ca. 2 min

Anleitung zur Entfesselung des österreichischen Gewerbes

Vergleichbare Länder zeigen, dass eine liberalisierte Gewerbeordnung für mehr unternehmerische Dynamik sorgt. Und dass damit weder ein Qualitätsverlust der erbrachten Leistungen einhergehen muss, noch ein ruinöser Wettbewerb zwischen eingesessenen und neuen Unternehmen.

Ein ohnehin in Gang gekommener Strukturwandel wird durch eine Lockerung der Gewerbeordnung möglicherweise beschleunigt, aber durch eine starre Regulierung nicht aufgehalten, sondern bestenfalls verzögert.

Exemplarisch wird hier die deutsche Gewerbeordnung kurz vorgestellt. Sie wurde vor etwas mehr als zehn Jahren gelockert, es ist also genug Zeit verstrichen, um eine erste Bilanz zu ziehen.

Die Liberalisierung der Handwerksordnung in Deutschland

In Deutschland wurden 2004 unter der Regierung von SPD und Grünen 53 von jenen ehemals 94 Handwerken liberalisiert, deren Ausübung eine Meisterprüfung erforderte. 41 Handwerke blieben reguliert, aber nur noch für sechs Handwerke wird auch heute noch eine Meisterprüfung verlangt:

- Augenoptiker

- Hörgeräteakustiker

- Orthopädietechniker

- Orthopädieschuhmacher

- Zahntechniker

- Schornsteinfeger

Für 35 der 41 nach wie vor reglementierten Handwerke wurde eine „Altgesellenregel“ eingeführt. Diese Gewerbe dürfen auch ohne Meisterprüfung ausgeübt werden, wenn der Unternehmer nach seiner Gesellenprüfung[1] sechs Jahre in einem Unternehmen tätig war, davon vier in einer leitenden Funktion. Darunter fallen Tätigkeiten wie Zimmerer, Dachdecker, Gerüstbauer, Chirurgiemechaniker, Büchsenmacher, Installateur, Friseur, Bäcker, Elektrotechniker.[2] Der frühere deutsche Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) wäre nach eigenen Angaben bei der Liberalisierung gern noch weiter gegangen. Um eine Reform politisch zu ermöglichen, ist es zu einem Kompromiss (oder einem „Zwischenschritt“ wie es das Ministerium nannte) zwischen Regierung und Opposition gekommen.[3] Entsprechend geringer sind die erwarteten Effekte durch die Deregulierung ausgefallen.

Ähnlich wie in Österreich gibt es auch in Deutschland das Betriebsleiterprinzip: Solange der Meister als Betriebsführer eingestellt wird, kann auch ein Nicht-Handwerker Inhaber eines Unternehmens sein.

Einfache Tätigkeiten darf jeder Bürger frei ausüben. Dazu zählen alle Tätigkeiten, die innerhalb von ein bis drei Monaten erlernt werden können. Darunter fallen auch Maler und Fleischer, sofern damit einfache Tätigkeiten verbunden sind.

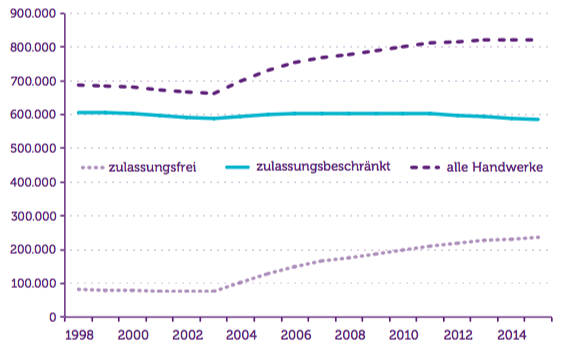

Die Folgen der Freigabe

Die Wahrscheinlichkeit, sich selbständig zu machen, war nach der Deregulierung im liberalisierten Bereich um 32,94 Prozent höher.[4] Besonders stark gestiegen ist die Gründungsneigung naturgemäß bei weniger qualifizierten Handwerkern innerhalb der freigegebenen Handwerke. Die Anzahl der deregulierten Betriebe ist im Handwerk von 74.940 auf 235.818 (2003 bis 2015) gestiegen, hat sich also beinahe verdreifacht[5]. Mit anderen Worten: Der Konkurrenzdruck stieg, aber in Summe gibt es heute in Deutschland deutlich mehr Unternehmen als vor der Liberalisierung. Die Anzahl der Beschäftigten im Handwerk hat sich nicht signifikant verändert. Auffallend war, dass sich viele frühere Mitarbeiter selbständig machten. Sie wechselten von der Angestellten- in die Selbständigenstatistik. An die 20.000 Altgesellen haben sich allein in den ersten fünf Jahren nach der Deregulierung selbständig gemacht.[5]

Die Anzahl der abgeschlossenen Meisterprüfungen ist erwartungsgemäß zurückgegangen. Im liberalisierten Bereich wurden von 2004 bis 2012 um 28,7 Prozent weniger Meisterprüfungen abgelegt als im regulierten Bereich.[6]

Anzahl der Handwerksbetriebe in Deutschland

Quelle: Daten des ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks).

Was aus den vielen Ängsten wurde

Im Vorfeld der Liberalisierung herrschten viele Ängste, über die zum Teil heftig diskutiert wurde. Zum Beispiel jene:

„Die Beschäftigung wird sinken“

In Deutschland waren die meisten Neugründungen nach der Reform Ein-Personen-Unternehmen von vormals Angestellten. Die Beschäftigungsentwicklung verlief in den liberalisierten Gewerben nicht signifikant anders als in den regulierten Gewerben.

„Der Konsumentenschutz wird ausgehöhlt“

Wie in Österreich benötigt auch in Deutschland nur der Gewerbeinhaber/Gewerbeleiter einen Befähigungsnachweis, also nicht der Beschäftigte, der direkt mit den Kunden arbeitet bzw. die Leistung erbringt. Deshalb stand auch in Deutschland der Konsumentenschutz nicht im Vordergrund. Der Markt an sich stellt heutzutage mit reichlich vorhandenen Informationen über die Qualität von Leistungen den Konsumentenschutz sicher. Dementsprechend gibt es keinen nachweislichen Qualitätsverlust. Eine Ausweitung von unabhängigen Testberichten (Beispiel Stiftung Warentest) kann ergänzend die Informationslage und Transparenz weiter verbessern.

„Die Löhne werden sinken“

Empirisch ist ein Sinken der Löhne nach der Gewerbereform nicht nachzuweisen. Auch sind keine Unterschiede betreffend die Entlohnung in deregulierten und regulierten Gewerben auszumachen.

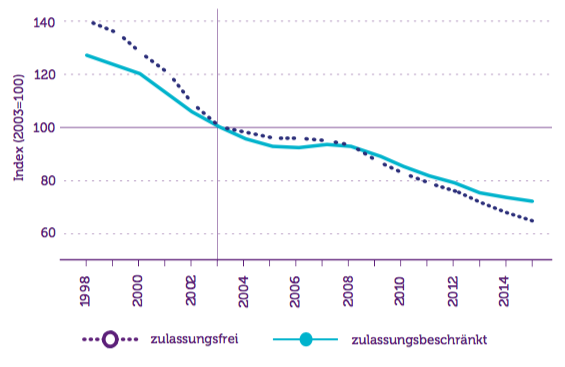

„Die Lehrlingsausbildung wird sich verschlechtern“

Eine Annahme besagt, dass das Vorhandensein vieler Meister zur Ausbildung von mehr und besseren Lehrlingen führt. Der Zwang zur Meisterprüfung dürfte aber nicht mit einer höheren Ausbildungsrate von Lehrlingen einhergehen. In Deutschland gibt es bereits seit mindestens 1998 einen Rückgang in der Zahl der Ausbildungsplätze – der Trend hat also mindestens sechs Jahre vor der Reform eingesetzt. Dieser Trend ist sowohl in den zulassungsfreien wie zulassungsbeschränkten Gewerben zu beobachten. Ursache dafür dürfte viel eher ein allgemeiner Wandel in der Wirtschaftsstruktur sein. Empirisch lässt sich daher kein signifikanter Unterschied in der Entwicklung der regulierten und liberalisierten Gewerbe nachweisen (Vgl. Koch und Nielen, 2016).

Handwerk in Deutschland: Anzahl der Ausbildungsplätze

Quelle: Daten des ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks).

„Die Qualität der Produkte wird sinken“

Aufgrund fehlender Daten ist diese Annahme weder zu bestätigen noch zu verneinen.

Fußnoten

- Äquivalent mit dem österreichischen Lehrabschluss. ↩

- Die taxative Aufzählung finden Sie im Appendix. ↩

- Heftigen Widerstand gegen eine weitreichende Liberalisierung der Handwerksordnung meldete damals übrigens die oppositionelle FDP an. „Sie legen die Axt an die Wurzel des deutschen Handwerks“, meinte der damalige Partei- und Fraktionsvorsitzende der FDP, Rainer Brüderle, in Richtung Clement. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-29527508.html ↩

- Rostam-Afschar (2014). ↩

- Koch und Nielen (2016). ↩

- Koch und Nielen (2016). ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah