Fehler im System: Warum sich Arbeit oft nicht lohnt

- 03.03.2022

- Lesezeit ca. 5 min

Stolperstein Kind

Eine wesentliche Rolle beim Teilzeit-Boom spielen Kinder. Zwar erhalten Familien mit Nachwuchs eine Reihe an finanziellen Unterstützungen, dennoch wird Mehrarbeit nicht immer belohnt, wenn Kinder im Spiel sind. Dies betrifft sowohl Alleinerzieher als auch Paare. Das folgende Beispiel soll einen Einblick in die Problematik geben:

Sandra ist 27 Jahre alt, mit Lukas (35 Jahre) verheiratet und hat zwei Kinder. Max hat gerade seinen zweiten Geburtstag gefeiert, Anna besucht das zweite Jahr der Volksschule. Während Lukas Vollzeit bei einem internationalen Telekommunikationsunternehmen angestellt ist, hat sich Sandra in den letzten zwei Jahren hat um Max gekümmert. Dafür erhielt sie Kinderbetreuungsgeld. Doch Sandra möchte gerne wieder in einen geregelten Job zurückkehren. Würde sie eine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen, müsste sie zumindest für Max eine Betreuung für diese Zeit suchen, während Anna vormittags – in einer Welt ohne Corona – im Klassenzimmer sitzt. Nähme Sandra eine Vollzeitstelle an, müsste auch Anna 20 Stunden pro Woche betreut werden.[1]

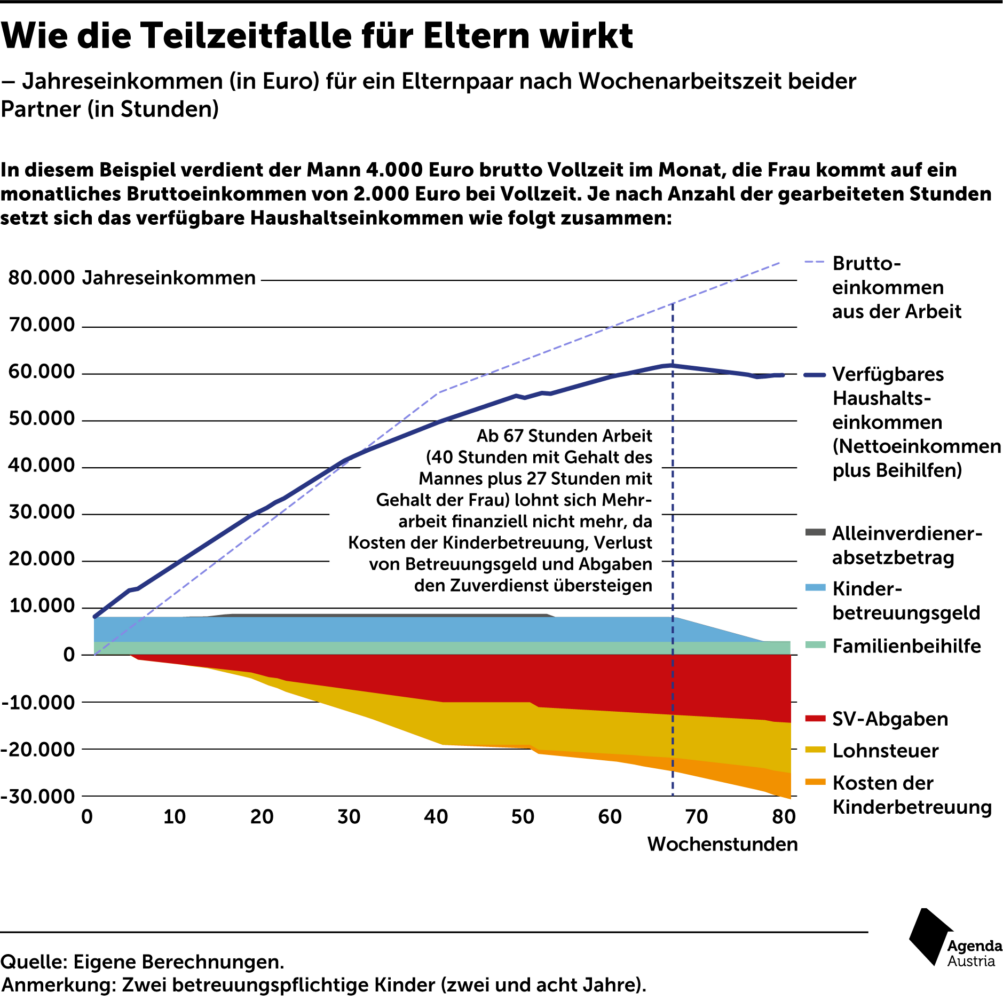

Eine Vollzeitbetreuung würde Sandra knapp 500 Euro monatlich für beide Kinder kosten.[2] Sandra kommt aus einem traditionell eingestellten Elternhaushalt. Während ihr Vater immer Vollzeit gearbeitet hat, war ihre Mutter stets für sie und ihre zwei Brüder zu Hause. Für Sandra war bereits früh klar, dass auch ihr eine Familie sehr wichtig ist. Da sie direkt nach ihrem Abschluss an der AHS mit Anna schwanger wurde, hat sie nie ein Studium angefangen.[3] Weil sie weder über einen Universitätsabschluss noch über größere Arbeitserfahrung verfügt, bewirbt sie sich für Jobs mit 2.000 Euro Monatsbrutto für 40 Wochenstunden. Sie hat aber die Möglichkeit, sich ihr Stundenkontingent selbst auszuwählen. Die Höhe des Einkommens spielt für Sandras Arbeitsanreize eine entscheidende Rolle. Schnell bemerkt sie, dass bei einer Vollzeitbeschäftigung die Kosten der Kinderbetreuung sowie der Verlust des Kinderbetreuungsgeldes ab der 27. Arbeitsstunde so hoch werden, dass der Arbeitsverdienst dies nicht mehr kompensieren kann. Anders ausgedrückt: Sandra hätte kurzfristig keinen finanziellen Anreiz für eine Beschäftigung mit mehr als 27 Wochenstunden.[4]

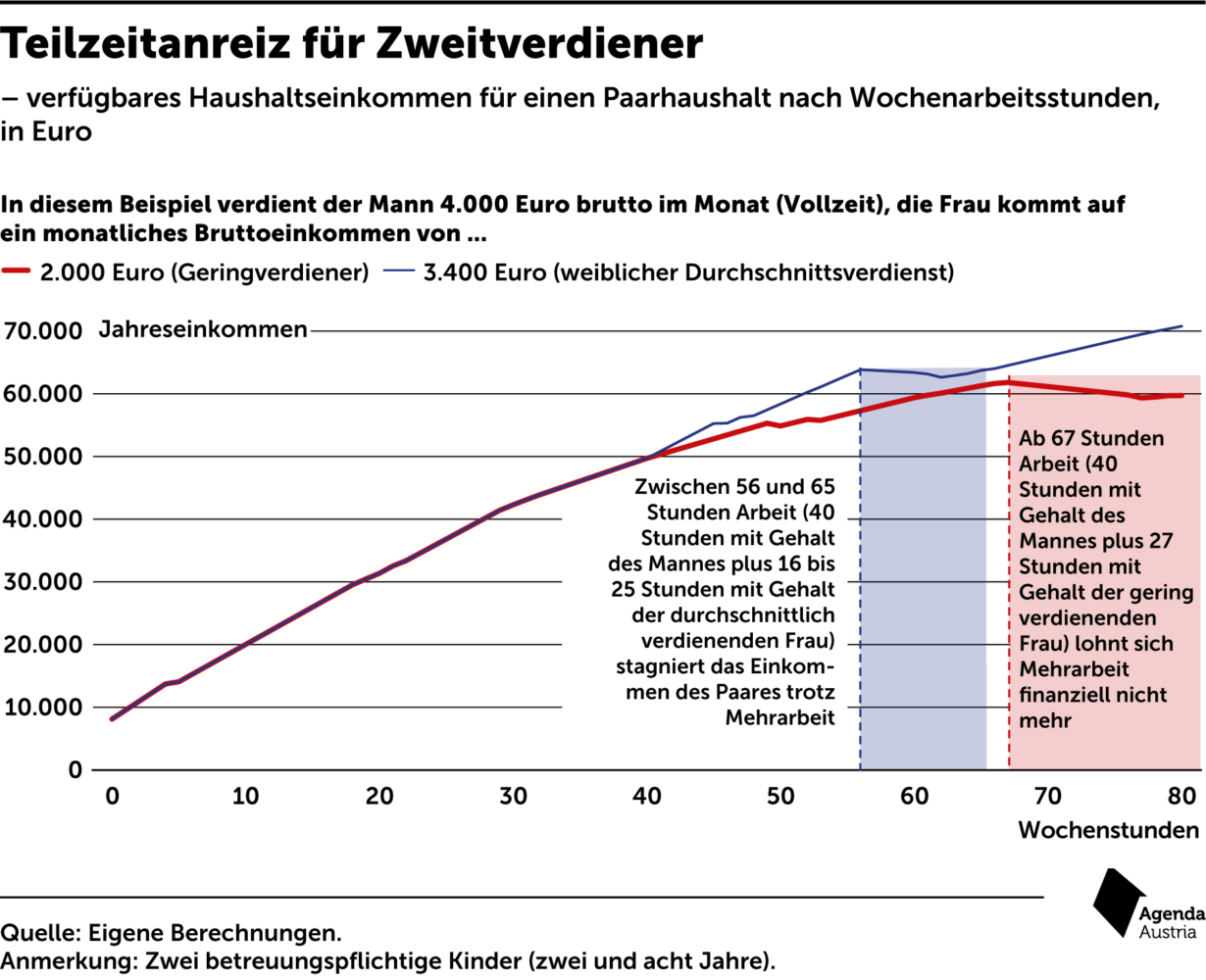

Das Anreizproblem existiert dabei besonders – aber nicht nur – für geringe Einkommen. Bei einem höheren Vollzeitlohn von 3.400 brutto pro Monat rentiert sich zwar eine Vollzeitstelle. Will Sandra aber halbtags für die Kinder sorgen, spielt der Verlust des Kinderbetreuungsgeldes eine entscheidende Rolle. Ob Sandra 16 oder 25 Wochenarbeitsstunden arbeitet, macht für sie finanziell kaum einen Unterschied. Nur wenn sie mehr als 25 Stunden die Woche arbeiten möchte, hat sie auch wieder mehr Geld zur Verfügung.

Der Grund für den fehlenden finanziellen Arbeitsanreiz liegt darin, dass auf der Einkommensseite das Kinderbetreuungsgeld entfällt und auf der Ausgabenseite die Kosten der externen Kinderbetreuung sowie steigende Abgaben durch Lohnsteuer und Sozialversicherung den Mehrverdienst mindern.

Fußnoten

- Erschwerend kommt hinzu, dass es für Familien außerhalb von Wien äußerst schwierig ist, eine ganztägige Betreuungseinrichtung zu finden und damit überhaupt die Möglichkeit zu haben, einer Vollzeittätigkeit nachzukommen. ↩

- Unter der Annahme, dass Max für bis zu 260 Euro (einkommensabhängig) ganztätig in einer Kinderkrippe betreut wird und Anna nach der Volksschule im Hort für bis zu 200 Euro (einkommensabhängig) am Nachmittag betreut wird. ↩

- Halla et al. (2020) zeigen, dass das klassische Familienbild in Österreich, wo hauptsächlich die Mutter die Kindererziehung zu Hause übernimmt, einen wesentlichen Einfluss darauf hat, dass Frauen weniger Stunden am Arbeitsmarkt verbringen als Männer. ↩

- Das Arbeitsausmaß spielt hingegen für den Erwerb von Pensionsansprüchen für die Zeit nach dem Erwerbsleben eine wichtige Rolle. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah