Fehler im System: Warum sich Arbeit oft nicht lohnt

- 03.03.2022

- Lesezeit ca. 5 min

Handlungsempfehlungen

Abgaben auf Arbeit senken und dies nachhaltig sichern

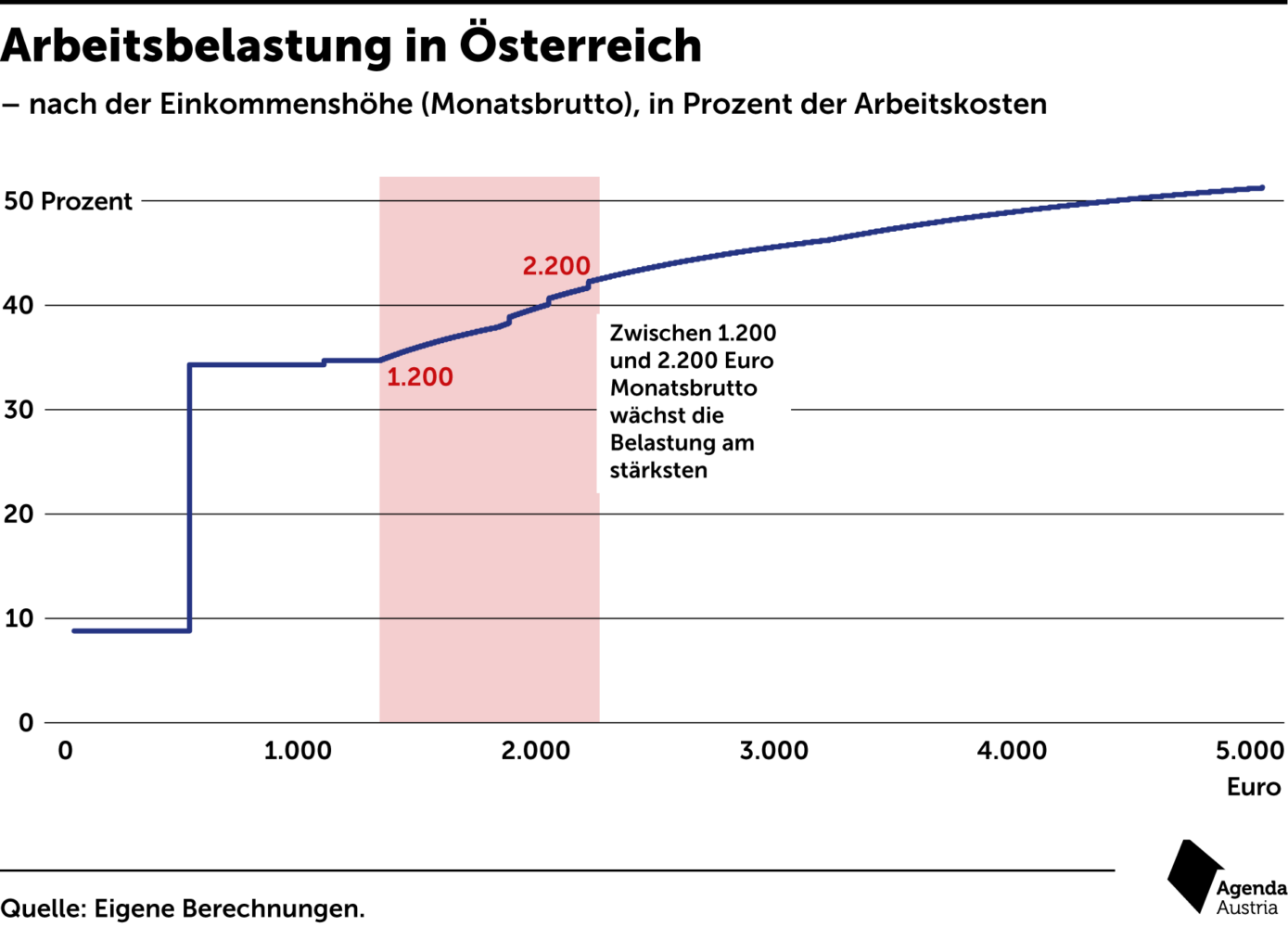

Österreichischen Arbeitnehmern muss netto mehr von ihrem Bruttogehalt bleiben. Um auf eine Arbeitsbelastung in der Nähe des EU-Durchschnitts zu kommen, bräuchte es eine dauerhafte Entlastung um rund zehn Milliarden Euro pro Jahr. Das wäre eine Reduktion um etwa zehn Prozent der gesamten Abgaben auf Arbeit. Neben den von der Regierung schon angekündigten Maßnahmen für private Haushalte, die sich 2024 auf etwa 4,1 Milliarden Euro (ohne CO2-Bepreisung und Klimabonus) belaufen,[1] müssen weitere Entlastungsschritte beim Faktor Arbeit mindestens im gleichen Ausmaß umgesetzt werden. Profitieren sollten von einer Steuerentlastung vorrangig mittlere Einkommensbezieher. Im derzeitigen System steigt die Abgabenbelastung hier am stärksten an (siehe Abbildung 8).

Das hat auch einen direkten Effekt auf die Arbeitsanreize: Derzeit führt eine Ausweitung der Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte um eine Stunde in nur wenigen Ländern zu einem geringeren Anstieg des Nettoverdienstes als in Österreich. Damit der Effekt der Steuersenkung nicht wie in der Vergangenheit nach wenigen Jahren verpufft, muss auch die kalte Progression, wie von allen Parteien versprochen, endlich abgeschafft werden. Ein Steuersystem, das wie in der Schweiz alle Tarifstufen sowie die Absetz- und Freibeträge jährlich an die Inflation anpasst, würde die kalte Progression gänzlich aus der Welt schaffen.

Degressives Arbeitslosengeld

Die derzeitige Höhe des Arbeitslosengeldes in Relation zum vorherigen Einkommen fällt in Österreich im internationalen Vergleich eher niedrig aus. Dafür kann das Arbeitslosengeld bzw. nach spätestens 52 Wochen die Notstandshilfe praktisch unbegrenzt bezogen werden.[2] Viele europäische Länder zahlen zu Beginn der Arbeitslosigkeit mehr Geld. Das soll dem Arbeitssuchenden die Möglichkeit geben, genügend Absicherung zu haben, um einen zu seinen Qualitäten passenden Job zu finden. Lässt er sich allerdings bei der Jobsuche zu lange Zeit, wird er für Arbeitgeber weniger attraktiv und die Einstellungschancen nehmen ab. Daher sinken die Hilfen meist nach einiger Zeit. Sie folgen also einem degressiven Verlauf. Österreich ist eines der wenigen Länder, in denen sich die Höhe dieser Leistung kaum verändert. Der Vorteil einer mit der Zeit sinkenden Arbeitslosenunterstützung liegt darin, dass sich Arbeitslose einen Job suchen, bevor die Einstellungschancen schwinden. Das ist wichtig, denn mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit und Abwesenheit vom Arbeitsplatz gehen Fähigkeiten verloren und eine Neuanstellung kann deutlich schwieriger werden. Ziel eines degressiven Arbeitslosengeldes ist es nicht, jemanden zu bestrafen. Es geht vielmehr darum, ein Abrutschen in Langzeitarbeitslosigkeit mit allen möglichen Problemen zu verhindern. Wer dennoch in diese Lage kommt, soll intensiv über Weiterbildung sowie finanzielle Eingliederungshilfen gefördert werden.

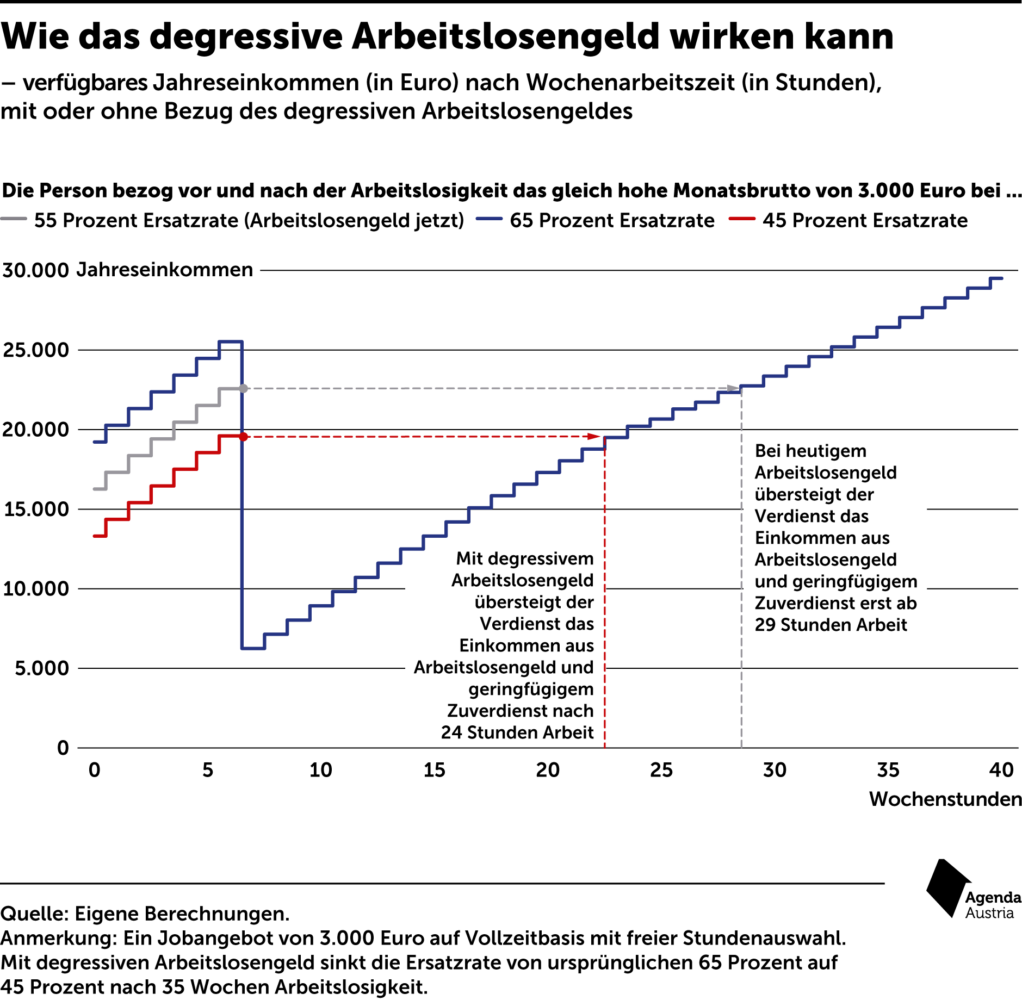

Ein Vorschlag der Agenda Austria sieht vor, dass Arbeitslose über die Bezugsdauer von einem Jahr nicht schlechter gestellt werden, aber dennoch ein Anreiz für die schnellere Arbeitsaufnahme geschaffen wird. Konkret soll das Arbeitslosengeld für die ersten 17 Wochen von derzeit 55 Prozent des letzten Nettobezugs auf 65 Prozent steigen. Die Fallhöhe aus der Beschäftigung wird damit geringer. Die Suche nach einem adäquaten Job ist damit eher möglich. In den darauffolgenden Wochen sollte die Ersatzrate wie bisher bei 55 Prozent liegen. Nach einer Bezugsdauer von insgesamt 35 Wochen sollte das Arbeitslosengeld auf 45 Prozent absinken, wobei die Sozialhilfe die Untergrenze darstellen muss. Unter einen Betrag von derzeit 978 Euro im Monat für einen Alleinlebenden könnte also niemand fallen.[3] Die Notstandshilfe wäre nach unserem Modell nicht mehr notwendig.[4]

Ob eine Person in Arbeitslosigkeit mehr oder weniger Unterstützung bekommt als im derzeitigen System, hängt von der Dauer der Arbeitslosigkeit ab. Kürzere Arbeitslosigkeit wird stärker gefördert als zuvor. Über ein Jahr gerechnet, wäre die Summe etwa gleich hoch wie bisher. Menschen, die länger keinen Job finden oder annehmen wollen, steigen schlechter aus, sollten aber weitere Förderungen zur Integration in den Arbeitsmarkt erhalten.

Wie oben erwähnt, könnte eine Veränderung beim Arbeitslosengeld den Anreiz erhöhen, einen Job anzunehmen, und auch das Problem der Geringfügigkeitsgrenze reduzieren: Nach der Reduktion der Ersatzrate auf 45 Prozent würde ein Beschäftigungsausmaß von 15 Wochenstunden (statt wie bisher 19) zur gleichen Einkommenshöhe führen wie das zuvor bezogene Arbeitslosengeld. Um einen finanziellen Mehrwert gegenüber einer geringfügigen Beschäftigung zu erreichen, bräuchte es entsprechend 24 und nicht wie bisher 29 Arbeitsstunden.

Die Geringfügigkeitsfalle entschärfen

Damit Arbeitslose nicht durch eine geringfügige Beschäftigung von einer Vollanstellung abgehalten werden oder gar einer Schwarzarbeit nachgehen, sollte die Zuverdienstgrenze auf 200 Euro monatlich reduziert und auf ein Jahr zeitlich begrenzt werden. Die geringfügige Beschäftigung soll den Kontakt zur Arbeitswelt aufrechterhalten, aber keine dauerhafte Alternative zu einer normalen Beschäftigung darstellen.

Gleichzeitig müssten aber finanzielle Eingliederungshilfen deutlich ausgeweitet werden, wenn Personen einmal in die Langzeitarbeitslosigkeit abgerutscht sind. So sollten Langzeitarbeitslose, die einen Job annehmen, zusätzlich zum Arbeitsentgelt ein halbes Jahr lang 75 Prozent ihrer Arbeitslosenunterstützung bekommen. Anschließend sollte diese Förderung stufenweise und nach 18 Monaten vollständig auslaufen. Die Idee ist, dass sich der Arbeitnehmer nach dieser Zeit wieder im Berufsleben gefunden, seine Produktivität gesteigert hat und nun auch einen höheren Lohn erreichen kann. Die maximale Fördersumme sollte monatlich auf 1.000 Euro limitiert werden. Eine mehrmalige Förderung für die Person oder den Arbeitsplatz wäre nicht zulässig.[5]

Ganztagskinderbetreuung für alle

Frauen sind in Österreich seltener erwerbstätig als Männer. Österreichs traditionelles Familienbild spiegelt sich auch am Arbeitsmarkt wider. Zudem ist jedes zweite Arbeitsverhältnis bei Frauen eine Teilzeitbeschäftigung. Auch hier spielen Kinder eine wesentliche Rolle. Vier von zehn erwerbstätigen Frauen ohne Kind arbeiten in Teilzeit.[6] Bei erwerbstätigen Müttern sind es mit knapp 65 Prozent fast zwei Drittel. Dabei könnten Frauen einen wesentlichen Teil zur Lösung des Fachkräftemangels beitragen. Dazu braucht es flächendeckend eine qualitativ hochwertige und ganztägige Kinderbetreuung. Dann können beide Elternteile berufstätig sein – wenn sie das wollen – und die Mehrarbeit würde sich am Ende auch auf dem Konto positiv niederschlagen.

Vorbild ist hier Dänemark: Das Land verfügt über eine sehr gut ausgebaute Kinderbetreuung, die es beiden Elternteilen ermöglicht, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Der Anteil der Frauen in Dänemark, die im Jahr 2020 erwerbstätig waren, ist mit 74,3 Prozent höher als in Österreich (71,5 Prozent). Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung ist in Dänemark mit rund 33 Prozent der Frauen wiederum deutlich niedriger als in Österreich.

Die Diskussion endet dabei keinesfalls beim Kindergarten. Das österreichische Schulsystem fordert eine starke Einbindung der Eltern ein. Während etwa in Finnland die Kinder nicht mit Hausübungen heimkommen, ist das in Österreich die Regel. Selbst wenn sich die Eltern die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder leisten können, bleibt das Problem der unerledigten Hausaufgaben. Das bindet zumindest einen Elternteil – und so gut wie immer sind es die Mütter, die sich darum kümmern. Wer also eine höhere Frauenbeteiligung am Arbeitsmarkt will, wird auch das Schulsystem sowie die Betreuung der Kinder an den Nachmittagen mitdiskutieren müssen. Dementsprechend sollten die Ganztagsschulen in Österreich ausgebaut werden. Beide Maßnahmen würden vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten stark begünstigen.

Fußnoten

- Vgl. Budgetdienst (2022). ↩

- Die Höhe der Notstandshilfe liegt acht Prozent unter dem zuvor gezahlten Arbeitslosengeld. ↩

- Stand 2022 für Alleinlebende. Die neuen Sozialhilfe-Gesetze sehen insbesondere für die Bemessung der Leistungen für Paare eine andere Systematik vor. Aus diesem Grund weichen die Leistungshöhen in jenen Bundesländern, in denen noch kein Sozialhilfe-Ausführungsgesetz erlassen wurde, von den Beträgen der Mindestsicherung ab. Für Paare wurde ein Maximalbetrag von rund 1.370 Euro festgelegt. Die Beträge werden zwölfmal jährlich gewährt. Vgl. Österreichs digitales Amt (2022) und Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2022). ↩

- Um Mitnahmeeffekte bei saisonaler Arbeitslosigkeit (Bau, Tourismus) zu vermeiden, braucht es begleitende Regelungen. Das großzügigere Arbeitslosengeld zu Beginn der Arbeitslosigkeit soll nicht dazu führen, dass die Arbeitslosigkeit für Saisonarbeitskräfte lukrativer gemacht wird und für die Unternehmen die Möglichkeit vereinfacht wird, die Arbeitskräfte nach der Saison zum Arbeitsmarktservice zu schicken. Denkbar wäre z. B., die Anspruchsvoraussetzungen für das Arbeitslosengeld zu verändern oder bei saisonaler Arbeitslosigkeit das Arbeitslosengeld auf den bisherigen 55 Prozent zu belassen. ↩

- Eine Möglichkeit wäre es, dass die Person nur einmal binnen drei Jahren diese Förderung beantragen kann. Ebenso sollte der Arbeitgeber für eine Stelle nur einmal binnen drei Jahren gefördert werden können, damit nach Auslaufen der Förderung die Person nicht durch ein neues gefördertes Arbeitsverhältnis ersetzt wird. ↩

- Daten laut Statistik Austria aus dem Jahr 2020 für eine Beschäftigung von bis zu 35 Wochenstunden. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah