Woran liegt’s?

- 15.03.2018

- Lesezeit ca. 2 min

Warum Österreichs Staatsausgaben immer weiter wachsen und was man dagegen tun kann.

Ergänzend zu dieser Analyse hat die Agenda Austria außerdem ein empirisches Modell verwendet, um die Gründe für das kontinuierliche Ausgabenwachstum zu untersuchen. Mithilfe dieses Modells wird die Wachstumsrate des öffentlichen Sektors geschätzt. Untersucht werden dabei die Auswirkungen der relativen Preise, des Volkseinkommens, der Steuerlast und des Bevölkerungswachstums sowie die Auswirkungen bestimmter politischer Präferenzen – inwiefern sich also die Staatsausgaben in einer SPÖ-geführten Regierung von einer ÖVP-geführten Regierung unterschieden haben.

Besonders interessant ist dabei die Frage, inwiefern der Staatskonsum von den relativen Preisen sowie vom Volkseinkommen abhängt. Hierzu ermitteln wir die so genannte Einkommens- sowie die Preiselastizität der Nachfrage nach öffentlichen Gütern. Beide eingangs erwähnte Hypothesen, sowohl Baumol als auch Wagner, werden damit getestet: Für die Baumolsche Kostenkrankheit ist der Zusammenhang zwischen Staatskonsum und den relativen Preisen, also die Preiselastizität relevant, für das Wagnersche Gesetz eine vorhandene Abhängigkeit der Staatsausgaben vom Volkseinkommen und damit die Einkommenselastizität.

Die Einkommenselastizität der Nachfrage gibt an, wie stark sich die Nachfrage nach einem bestimmten Gut ändert, wenn sich das verfügbare Einkommen ändert. Die geschätzte Einkommenselastizität der Nachfrage für öffentliche Güter beträgt 0,85. Das bedeutet, dass die Staatsausgaben um 0,85 Prozent steigen, wenn sich das Volkseinkommen um 1 Prozent erhöht.

Um die Wagnersche Hypothese zu bestätigen, müsste die Einkommenselastizität jedoch über 1 liegen, die Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen also schneller wachsen als das Volkseinkommen: Der Bürger würde weitere öffentliche Ausgaben einfordern, und der Staat daraufhin weiter wachsen, um diesen Forderungen nachzukommen. Läge der Wert genau bei 1, bliebe der Staatssektor konstant. Beides ist mit den für Österreich verfügbaren Daten und einem Ergebnis von 0,85 aber nicht der Fall. Der zunehmende Wohlstand in Österreich ist daher nicht der Grund dafür, dass der Staat immer weiter wächst.

Die Preiselastizität der Nachfrage gibt an, wie sehr sich die Nachfrage nach einem bestimmten Gut ändert, wenn sich der dafür zu zahlende Preis verändert. Sie liegt bei -0,22, was bedeutet, dass die Nachfrage nach öffentlichen Gütern kaum auf steigende Preise reagiert. Steigt der Preis für öffentliche Güter um 1 Prozent, sinkt die Nachfrage lediglich um 0,22 Prozent.

Die niedrigen Preis- und die Einkommenselastizitäten von unter 1 bedeuten: Die Staatsausgaben wachsen, weil die Preise für die Bereitstellung der öffentlichen Dienstleistungen und Güter steigen. Denn die Gesamtausgaben sind das Ergebnis einer einfachen Multiplikation von nachgefragter Menge mal Stückkosten. Wenn die Nachfrage nur schwach auf steigende Preise reagiert, also nur wenig zurückgeht, müssen die Gesamtausgaben zwangsläufig steigen.

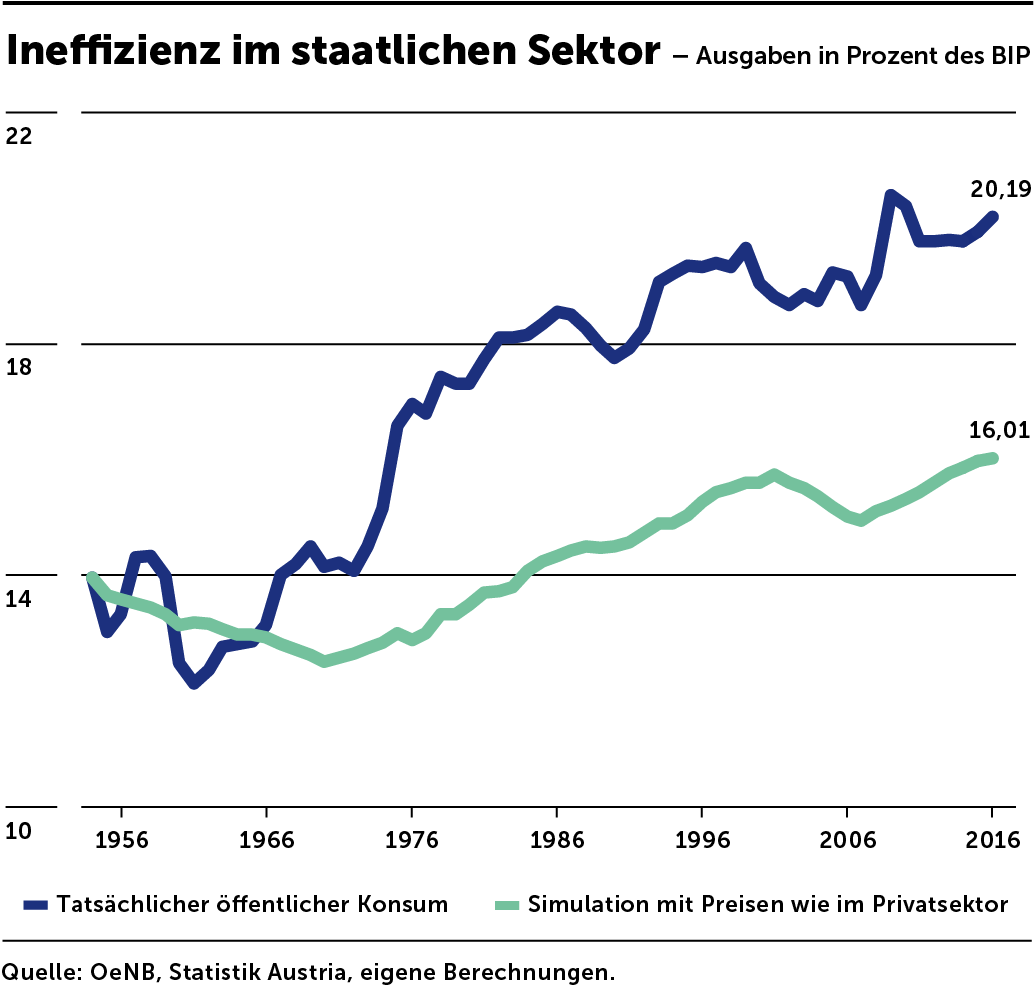

Abbildung 6: Ineffizienz im staatlichen Sektor. Die Simulation mit dem verwendeten Modell zeigt, wie hoch der öffentliche Konsum heutzutage wäre, wenn die Preise dafür im staatlichen Sektor ebenso stark gestiegen wären wie im Privatsektor.

Mit dem verwendeten Modell kann übrigens auch eine Berechnung durchgeführt werden, die zeigt, wie hoch der öffentliche Konsum heutzutage wäre, wenn die Preise dafür im staatlichen Sektor ebenso stark gestiegen wären wie im Privatsektor (siehe Abbildung 6).

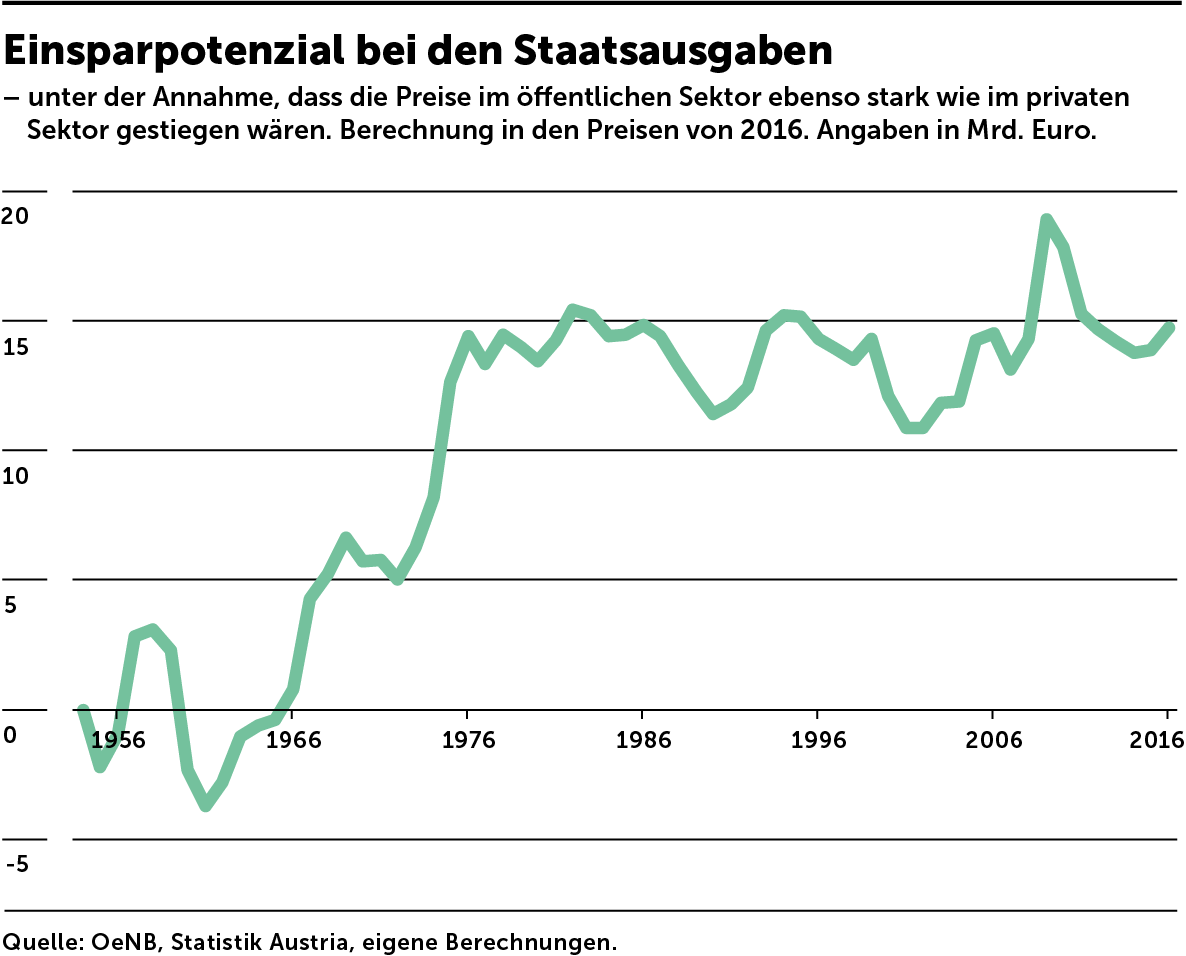

Der öffentliche Konsum des Jahres 2016 würde demnach nicht bei 20,19 Prozent gemessen am BIP liegen, sondern bei nur 16,01 Prozent. Die Differenz von 4,18 Prozentpunkten gemessen am BIP im Jahr 2016 entspricht einer Summe von etwa 14,6 Milliarden Euro. Hätten sich Löhne und Produktivität im öffentlichen Sektor also genauso entwickelt wie im privaten, wären den Steuerzahlern allein 2016 Ausgaben in Höhe von 14,6 Milliarden Euro erspart geblieben.

Abbildung 7: Einsparpotenzial bei den Staatsausgaben. Hätten sich Löhne und Produktivität im öffentlichen Sektor also genauso entwickelt wie im privaten, wären den Steuerzahlern allein 2016 Ausgaben in Höhe von 14,6 Milliarden Euro erspart geblieben.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah