Baumol oder Wagner

- 15.03.2018

- Lesezeit ca. 2 min

Warum Österreichs Staatsausgaben immer weiter wachsen und was man dagegen tun kann.

Um zu klären, warum die österreichischen Staatsausgaben stetig wachsen, überprüft die Agenda Austria anhand der verfügbaren Daten für Österreich seit den 1940er Jahren zwei bekannte Hypothesen – zum einen das so genannte Wagnersche Gesetz und zum anderen die These der Baumolschen Kostenkrankheit.

Das Wagnersche Gesetz geht auf den Nationalökonomen Adolph Heinrich Gotthilf Wagner zurück, der das „Gesetz der wachsenden Staatsausgaben“ erstmals im Jahr 1863 formulierte. Eine Bestätigung des Wagnerschen Gesetzes für Österreich würde bedeuten, dass die Nachfrage der Bürger nach staatlichen Gütern und Dienstleistern umso stärker steigt, je wohlhabender das Land ist. Mit anderen Worten: Je reicher eine Volkswirtschaft ist, desto anspruchsvoller sind ihre Bürger – und desto mehr verlangen sie von ihrem Staat, sodass dieser immer mehr wachsen und ausgeben muss.

Die Hypothese der Baumolschen Kostenkrankheit hingegen wurde erstmals im Jahr 1966 von den US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern William J. Baumol und William G. Bowen veröffentlicht. Sie erklären, dass das Wachstum der Staatsausgaben mit steigenden Löhnen und einer hinterherhinkenden Produktivität zusammenhängt. Auf diese Weise würden staatliche Leistungen immer teurer, weil ihre Stückkosten steigen.

Um zu überprüfen, ob die Hypothese der Baumolschen Kostenkrankheit für Österreich zutreffen könnte, analysieren die Autoren zunächst die gemeinsame Entwicklung des Volkseinkommens, der Preise der öffentlichen Güter und Dienstleistungen sowie des öffentlichen Konsums.

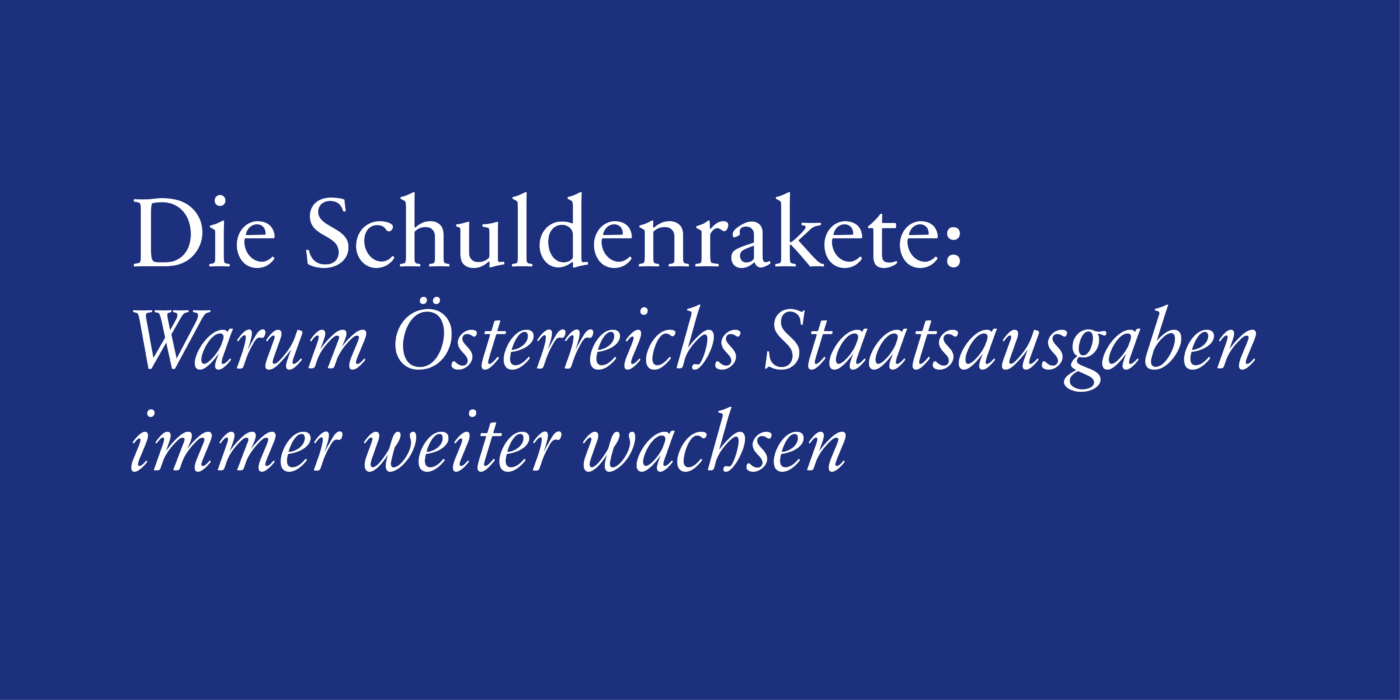

Abbildung 1: Öffentliche Konsumausgaben. Öffentliche Konsumausgaben ist jener Teil der öffentlichen Ausgaben, der aus der direkten Nachfrage des Staates nach Leistungen und Gütern sowie aus der Lohnsumme des öffentlichen Sektors besteht. Die vier größten Posten sind die Verwaltung, Gesundheit, Bildung und wirtschaftliche Angelegenheiten.

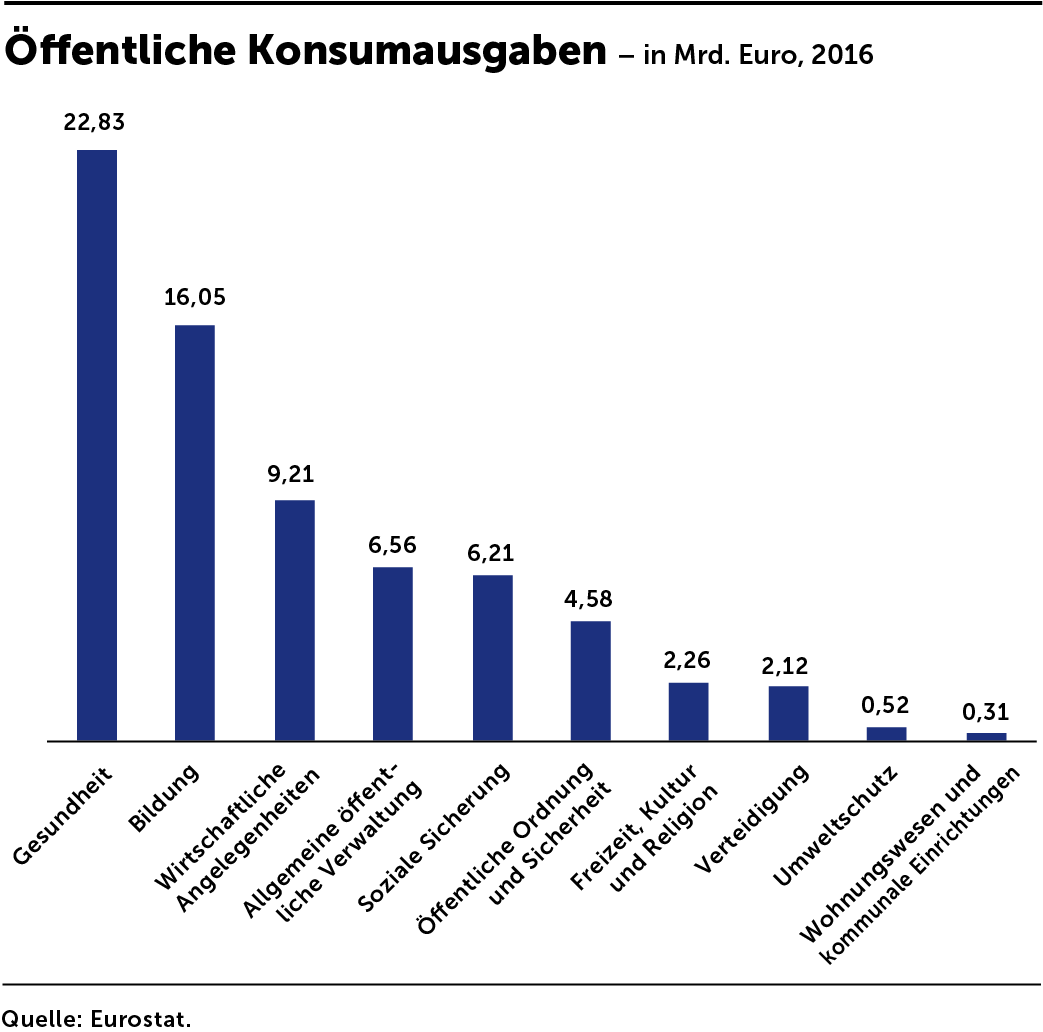

Abbildung 2: Lohnzahlungen im öffentlichen Dienst.

Der öffentliche Konsum ist jener Teil der öffentlichen Ausgaben, der aus der direkten Nachfrage des Staates nach Leistungen und Gütern sowie aus der Lohnsumme des öffentlichen Sektors besteht. Die vier größten Posten sind die Verwaltung, Gesundheit, Bildung und wirtschaftliche Angelegenheiten.

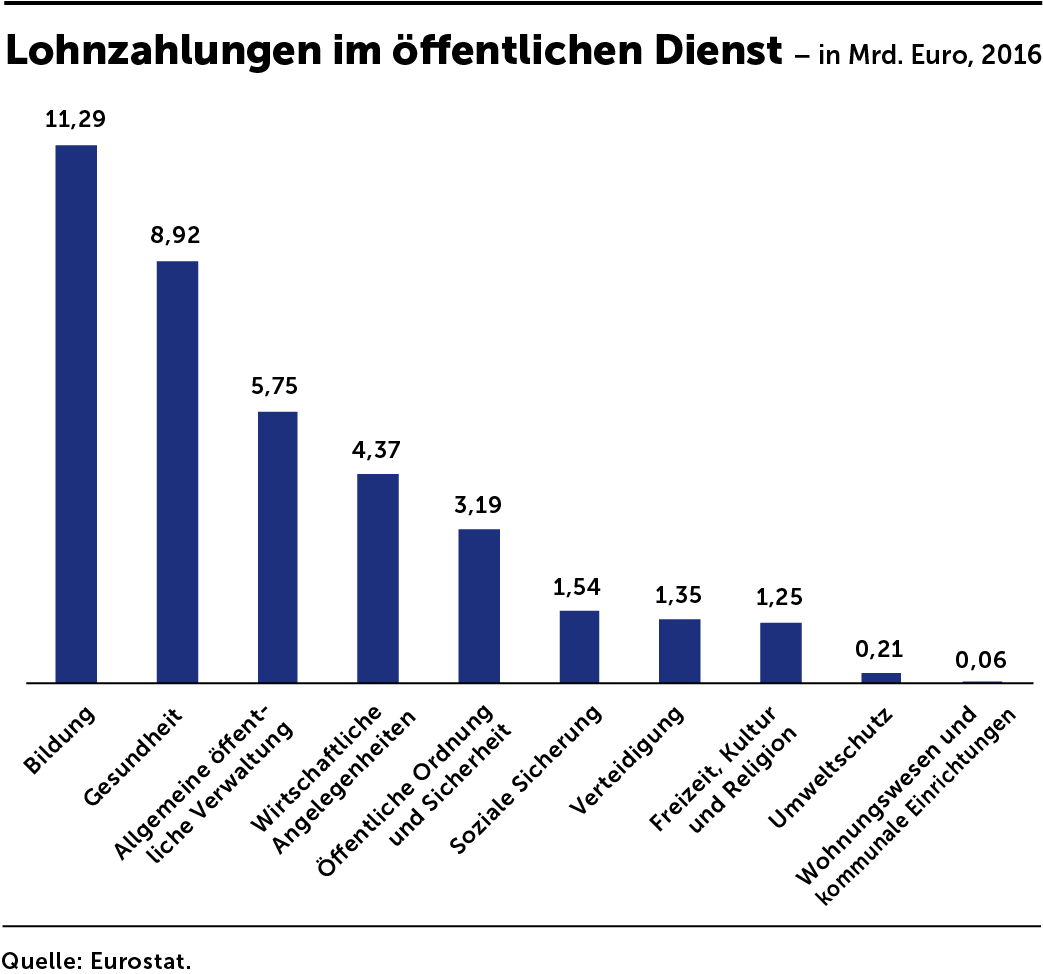

Der Baumol-Hypothese folgend, steigen die Staatsausgaben deshalb immer weiter an, weil die Löhne im öffentlichen Bereich ähnlich stark wachsen wie im privaten Sektor, während die Produktivität des Staates aber hinter jener im privaten Sektor zurückbleibt. Tatsächlich sind die Löhne im öffentlichen Sektor in Österreich seit 1954 sogar schneller gestiegen als im privaten Sektor.

Abbildung 3: Entwicklung der Durschnittslöhne im privaten und im öffentlichen Sektor. Folgend der Baumol-Hypothese, steigen die Staatsausgaben deshalb immer weiter an, weil die Löhne im öffentlichen Bereich ähnlich stark wachsen wie im privaten Sektor, während die Produktivität des Staates aber hinter jener im privaten Sektor zurückbleibt.

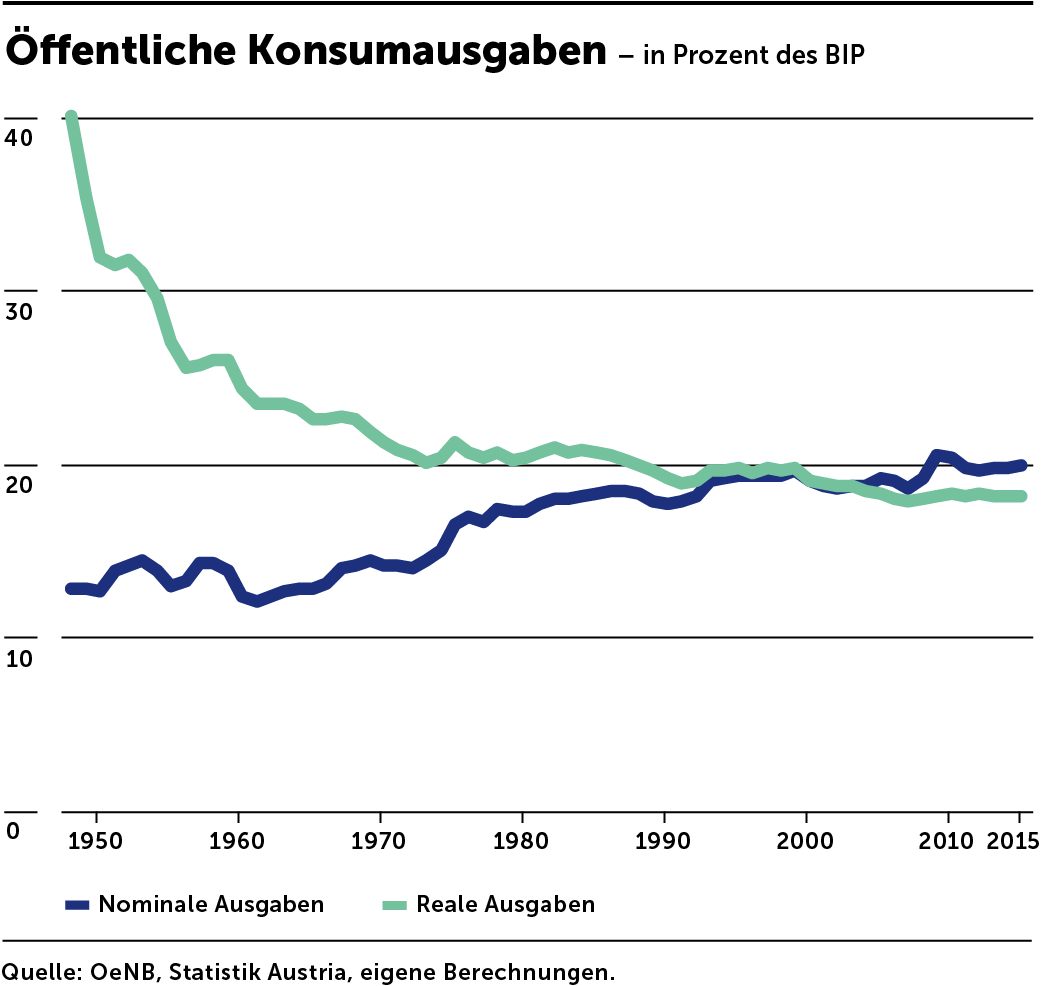

Die Produktivität des öffentlichen Sektors hält indes nicht Schritt mit den steigenden Löhnen. Bereinigt man die staatlichen Konsumausgaben um die gestiegenen Löhne, dann zeigt sich, dass die öffentlichen Ausgaben nominell zwar steigen, die hierfür erbrachten Leistungen aber zurückgehen. Das folgende Schaubild zeigt anhand der blauen Linie die Entwicklung der nominalen Ausgaben für den öffentlichen Konsum, die grüne Linie stellt die hierfür real erbrachten Leistungen dar.

Abbildung 4: Öffentliche Konsumausgaben. Die blauen Linie zeigt die Entwicklung der nominalen Ausgaben für den öffentlichen Konsum, die grüne Linie stellt die hierfür real erbrachten Leistungen dar.

Wie die Abbildung 4 zeigt, verschlechtert sich das Verhältnis von gezahlten Löhnen und der damit erzielten Produktivität immer weiter: Je näher die blaue und die grüne Linie beieinander liegen, desto teurer werden staatliche Güter und Dienstleistungen.

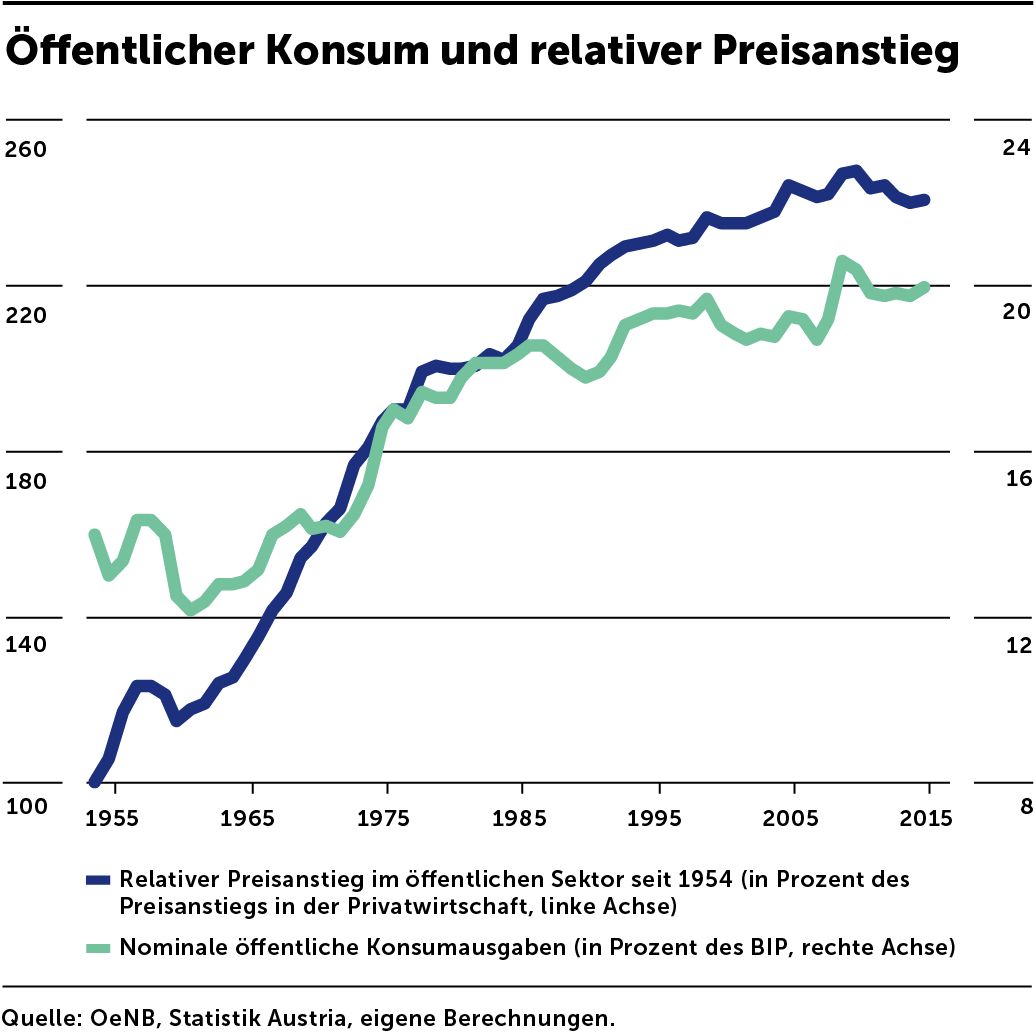

Abbildung 5: Öffentliche Konsum und relativer Preisanstieg. Die grüne Linie zeigt die Entwicklung des öffentlichen Konsums im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt BIP, die blaue Linie die Entwicklung der Preisposition des Staates im Verhältnis zu jener der Privatwirtschaft: Preise für öffentliche Güter bis 2016 stiegen fast zweieinhalb Mal so stark an wie jene in der Privatwirtschaft.

In der Abbildung 5 zeigt die grüne Linie die Entwicklung des öffentlichen Konsums im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt BIP – es wird deutlich, dass die staatlichen Ausgaben über die Zeit hinweg steigen. Die blaue Linie zeigt die Entwicklung der Preisposition des Staates im Verhältnis zu jener der Privatwirtschaft. Wenn wir annehmen, dass im Jahr 1954 die durchschnittlichen Preise für private und öffentliche Güter dieselben waren, so stiegen die Preise für öffentliche Güter bis 2016 fast zweieinhalb Mal so stark an wie jene in der Privatwirtschaft.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah