Budget 2024: Das Land des immerwährenden Defizits

- 18.10.2023

- Lesezeit ca. 6 min

Die Schaffung einer Nachfrage nach Staatshilfen, die zuvor nie jemand gebraucht hat

Was heutzutage noch „normal“ ist, wurde im Sommerloch ausführlich debattiert. Völlig „normal“ ist mittlerweile das Ausmaß der Bundesausgaben aus dem Ausnahmejahr 2020. Seither liegen die Ausgaben des Bundes stets über der 100-Milliarden-Euro-Grenze. Private Haushalte wie auch Unternehmen haben sich schnell daran gewöhnt, zusätzlich zu den marktwirtschaftlich lukrierten Einkünften auch vom Staat Geld zu bekommen. Hängt man erst einmal am Staatstropf, gewöhnt man sich schnell daran und fordert immer neue Hilfen. Das Leben hält schließlich immer neue Unannehmlichkeiten für uns bereit. Nun ist es völlig richtig, dass der Staat einkommensschwache Haushalte angesichts der rasant steigenden Preise nicht im Regen stehen lässt. Es gehört zum Grundkonsens einer sozialen Marktwirtschaft, dass niemand in seiner kalten Wohnung bei Kerzenlicht auf bessere Zeiten hoffen muss. Klar ist aber auch, dass nicht das ganze Land aus Bedürftigen besteht. Der Staat sollte nicht mit der Gießkanne über alle Einkommensschichten hinweg Geld verteilen, sondern gezielt jenen helfen, die es ohne die Hilfe der Solidargemeinschaft nicht schaffen. Aber es ist absurd, in einem Jahr mit knapp fünf Prozent Realwachstum großflächig Staatshilfen zu gewähren. Dennoch werden laut Strategiebericht 2024 bis zum Jahr 2027 jedes Jahr mehr Gelder ausgegeben werden als es im Krisenjahr 2020 der Fall gewesen ist. Auch in Relation zur Wirtschaftsleistung sinken die Bundesausgaben gegenüber dem Krisenjahr 2020 kaum und verweilen deutlich über dem Vorkrisenniveau.

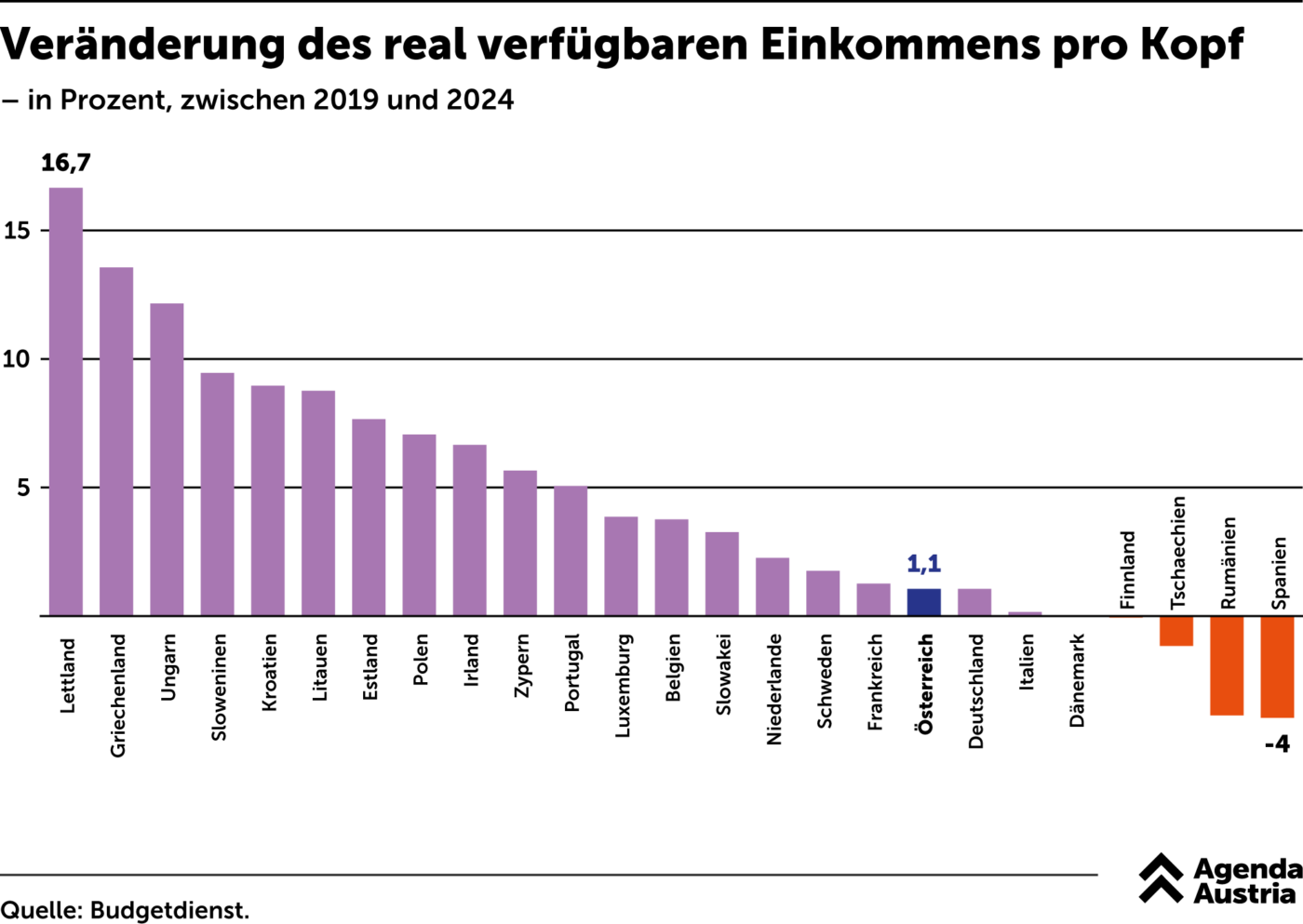

Ungeachtet der aktuellen politischen Debatten über die vermeintliche Verarmung der breiten Mitte sind die realen verfügbaren Einkommen auf breiter Front gestiegen. Und sie tun es zu einem großen Teil weiter, nicht zuletzt wegen der Staatshilfen. Obwohl sich angeblich hunderttausende in Österreich keine warme Mahlzeit mehr leisten können, konsumieren wir mehr als vor der Krise – nicht nur nominell, sondern auch real.

Unter der Berücksichtigung der Corona- sowie Teuerungskrise werden die realen Einkommen pro Kopf Prognosen zufolge in Österreich um 1,1 Prozent zwischen 2019 und 2024 gestiegen sein. Damit liegt das Land im unteren Mittelfeld der EU, aber deutlich vor jenen Ländern wie Spanien oder Frankreich, die in den Preismechanismus eingegriffen haben. Vernachlässigt man den Rückgang der Vermögenseinkommen, liegt der Zuwachs sogar mit 5,3 Prozent noch besser.

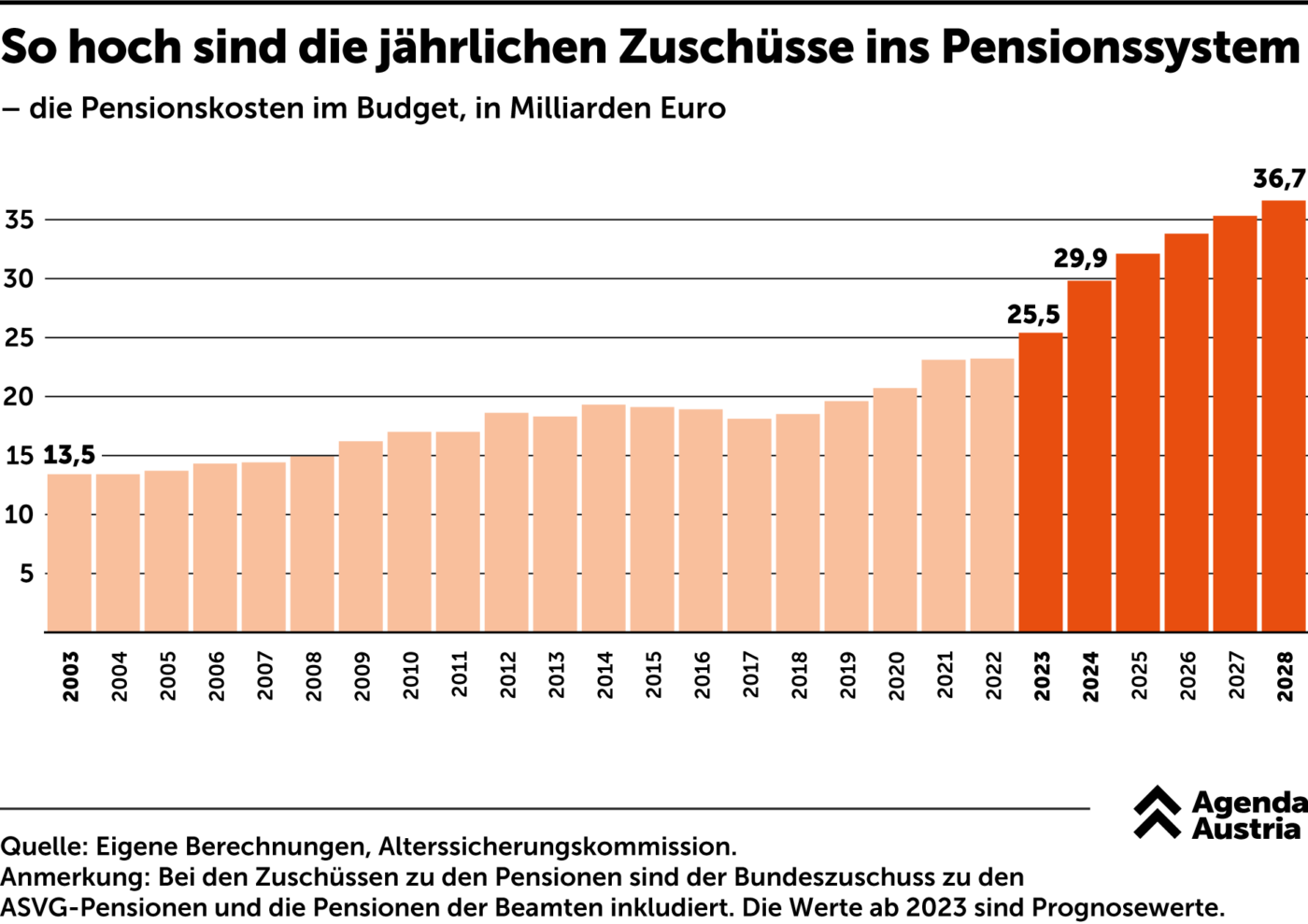

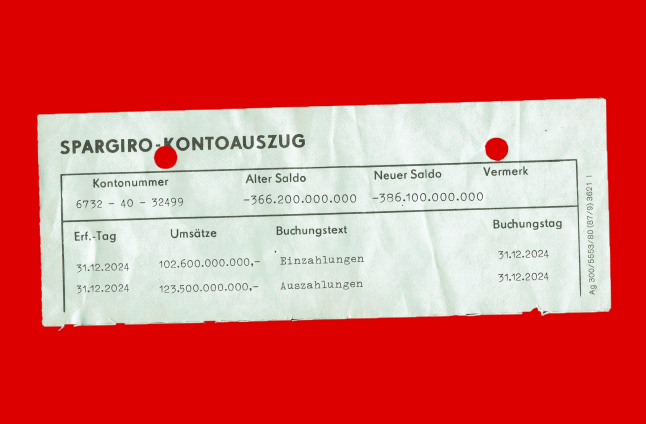

Jedoch verblassen die Kosten der krisenbedingten Antiteuerungsmaßnahmen, wenn man sie mit dem Pensionsloch vergleicht. Letzteres zeigt die Differenz zwischen den Einzahlungen in das staatliche Pensionssystem und den Auszahlungen an die Pensionisten. Derzeit müssen 26 Milliarden Euro aus dem Budget in das Pensionssystem zugeschossen werden. Das ist mehr als eine Corona-Krise, mit dem Unterschied, dass die „Pensionskrise“ jedes Jahr anfällt. In den Jahren 2023 bis 2027 werden dafür knapp 160 Milliarden Euro nötig werden. Besonders fatal: Auch im kommenden Jahr wird wieder mehr Geld für die Ruhegehälter ehemaliger Beamter ausgegeben, als der Staat für die Bildung unserer Kinder investiert. Selbst der Rechnungshof bezeichnete die nachhaltige Finanzierbarkeit des Pensionssystems erst kürzlich als gefährdet. Die Lösung wäre denkbar einfach: Wir müssten nur etwas mehr von der steigenden Lebenserwartung mit Arbeit verbringen. Stattdessen werden die jährlichen Mehrbelastungen zwischen 2023 und 2027 durch das Pensionsloch in Höhe von durchschnittlich 7,7 Milliarden Euro höher ausfallen als die Schwerpunkte der Regierung (Entlastungen der Haushalte, Wirtschaftsstandort, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, Klima und Transformation sowie Sicherheit) in Summe mit rund sieben Milliarden Euro jährlich.

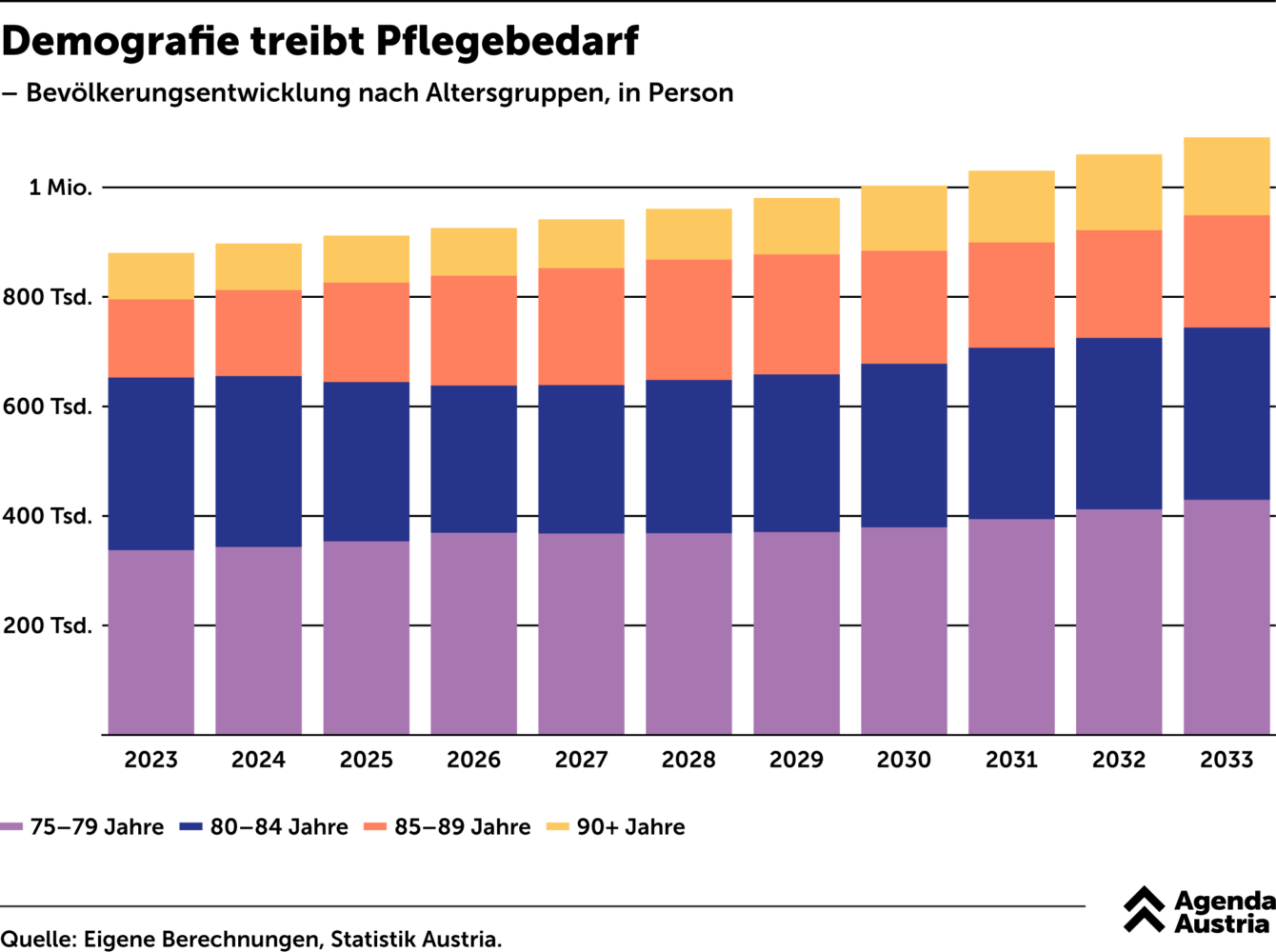

Die demografische Mehrbelastung macht leider nicht bei den Pensionen halt. Auch für die Pflege werden wir in Zukunft aufgrund der Alterung deutlich mehr aufwenden müssen. Allein im Jahr 2024 steigen die Aufwendungen des Bundes für Pensionen um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah