Budget 2024: Das Land des immerwährenden Defizits

- 18.10.2023

- Lesezeit ca. 6 min

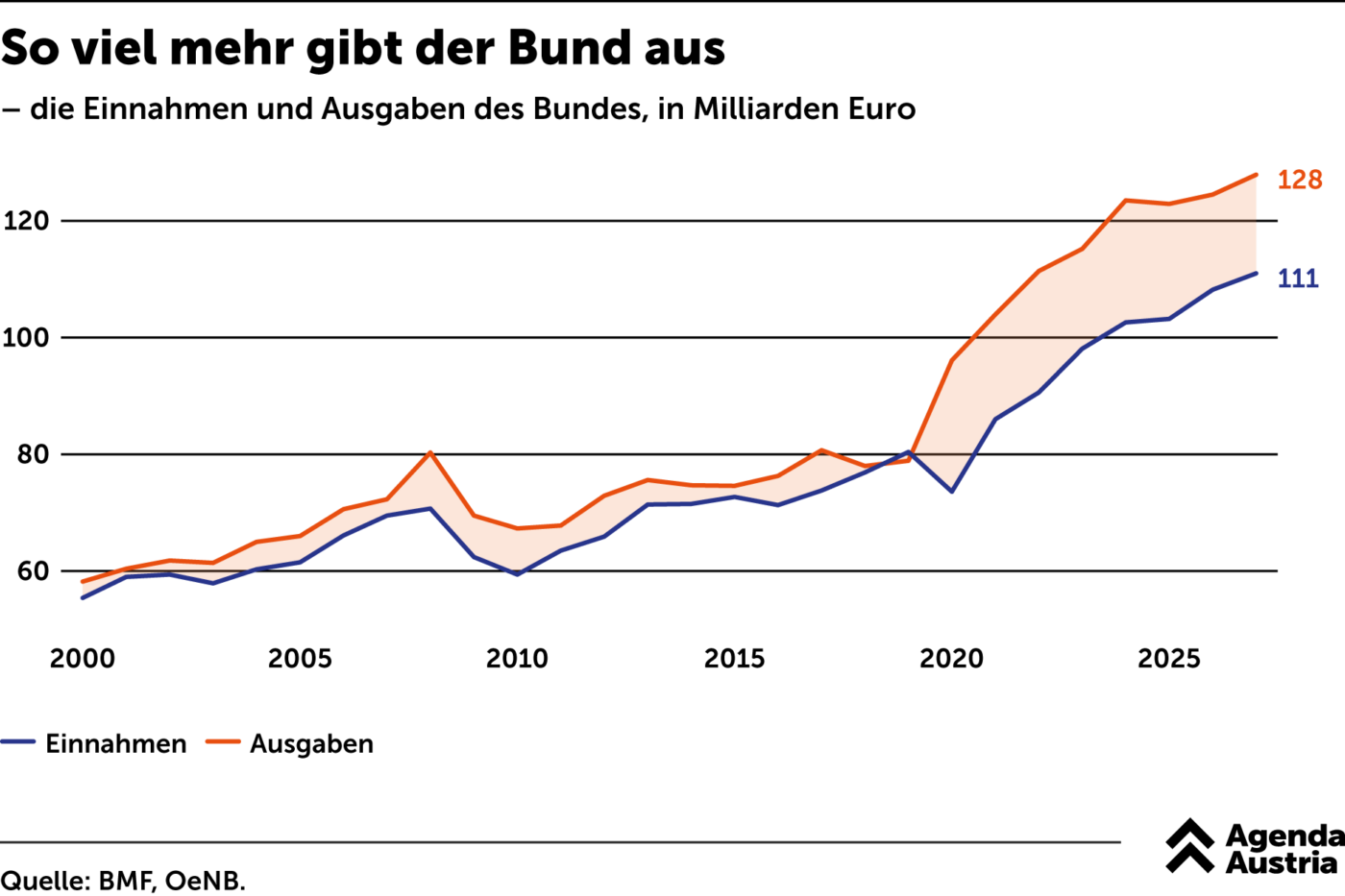

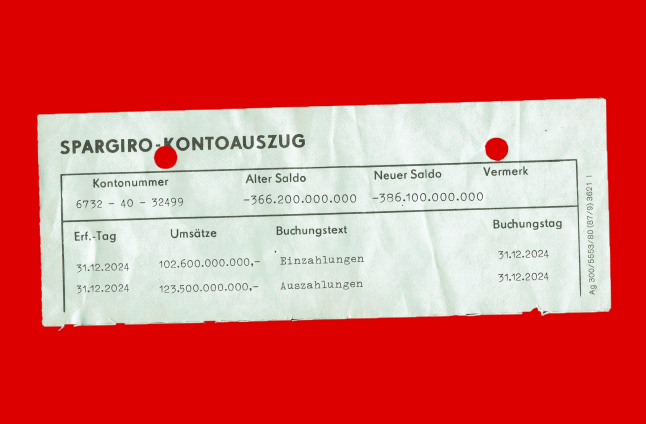

Das Jahr 2024 wird auch in Österreich von gewaltigen Unsicherheiten geprägt sein. Das Land steckt in einer unangenehmen „Stagflation“ – einer Kombination aus einer stagnierenden bzw. schrumpfenden Wirtschaft bei gleichzeitig hoher Teuerung. Ob es der Geldpolitik gelingt, das Land aus dieser unerfreulichen Lage zu befreien, steht in den Sternen. Zumal die geopolitische Lage durch weitere Konflikte aufgeheizt wird. Unter diesen Voraussetzungen und den anstehenden Wahlkämpfen auf europäischer und nationaler Ebene ist das Budget 2024 mit einer großen Vorsicht zu genießen. Bereits im Vorfeld dämpfte Finanzminister Magnus Brunner die Erwartungen und ließ verlautbaren, dass sein Haus auch in den kommenden Jahren mit keinem ausgeglichenen Haushalt rechnet. Das klang schon mal ambitionierter.

Die Einnahmenseite: Geld ohne Ende

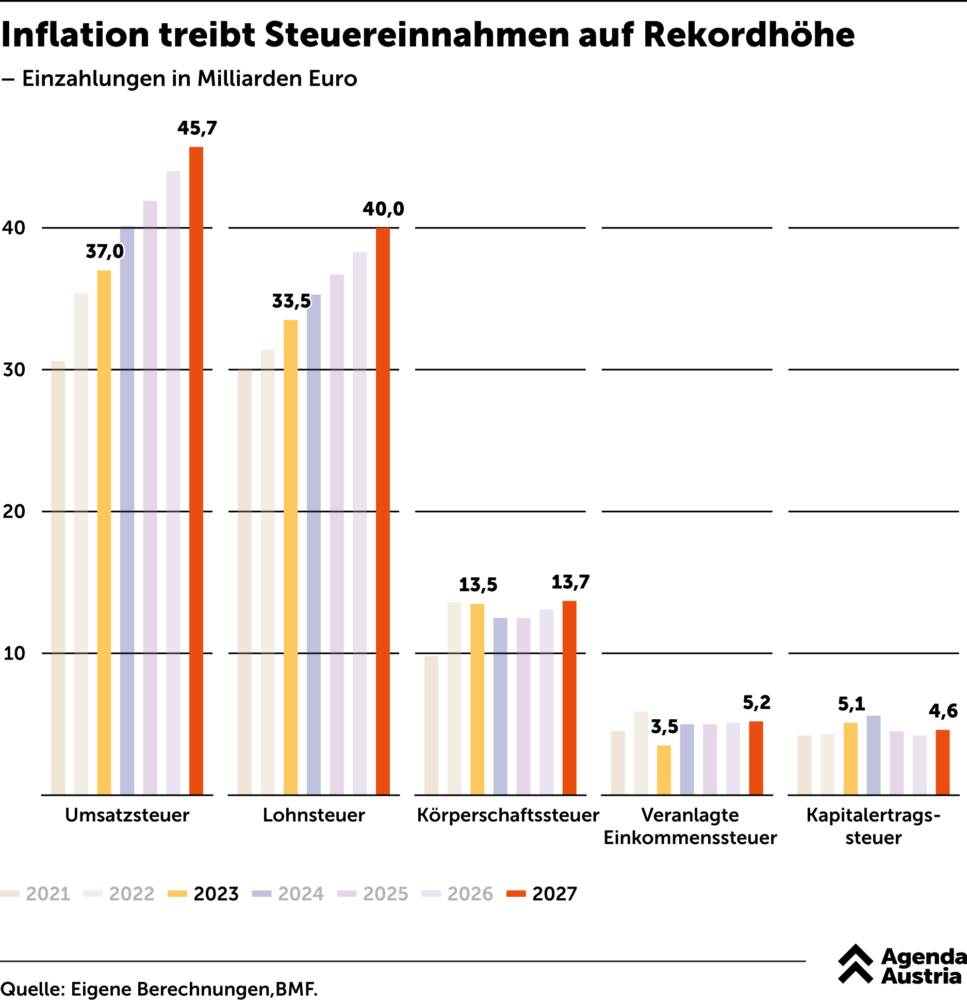

Die gute Nachricht für Finanzminister Brunner ist, dass der Staat selbst bei nachlassenden Inflationsraten noch weiter steigende Einnahmen verzeichnet. So werden die Einnahmen 2023 noch einmal einen kräftigen Sprung nach oben machen. Auch in den Jahren danach werden insbesondere die Einnahmen aus Umsatz- sowie Lohnsteuer deutlich zulegen. Lagen die Einnahmen aus Umsatz- und Lohnsteuer im Jahr 2021 noch nahezu gleichauf, werden im Jahr 2027 knapp 46 Milliarden Euro an Umsatz- sowie 40 Milliarden Euro an Lohnsteuereinnahmen erwartet.

Dabei werden die Steuereinnahmen des Gesamtstaats auch im Jahr 2024, trotz Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 24 auf 23 Prozent, der Steuertarifsenkung der dritten Stufe von 41 auf 40 Prozent und der Rückerstattung der Einnahmen aus der kalten Progression, mit 114 Milliarden Euro abermals die 100 Milliarden Euro-Marke überschreiten. Ein erheblicher Teil hiervon geht als Ertragsanteile an die Länder und Gemeinden.

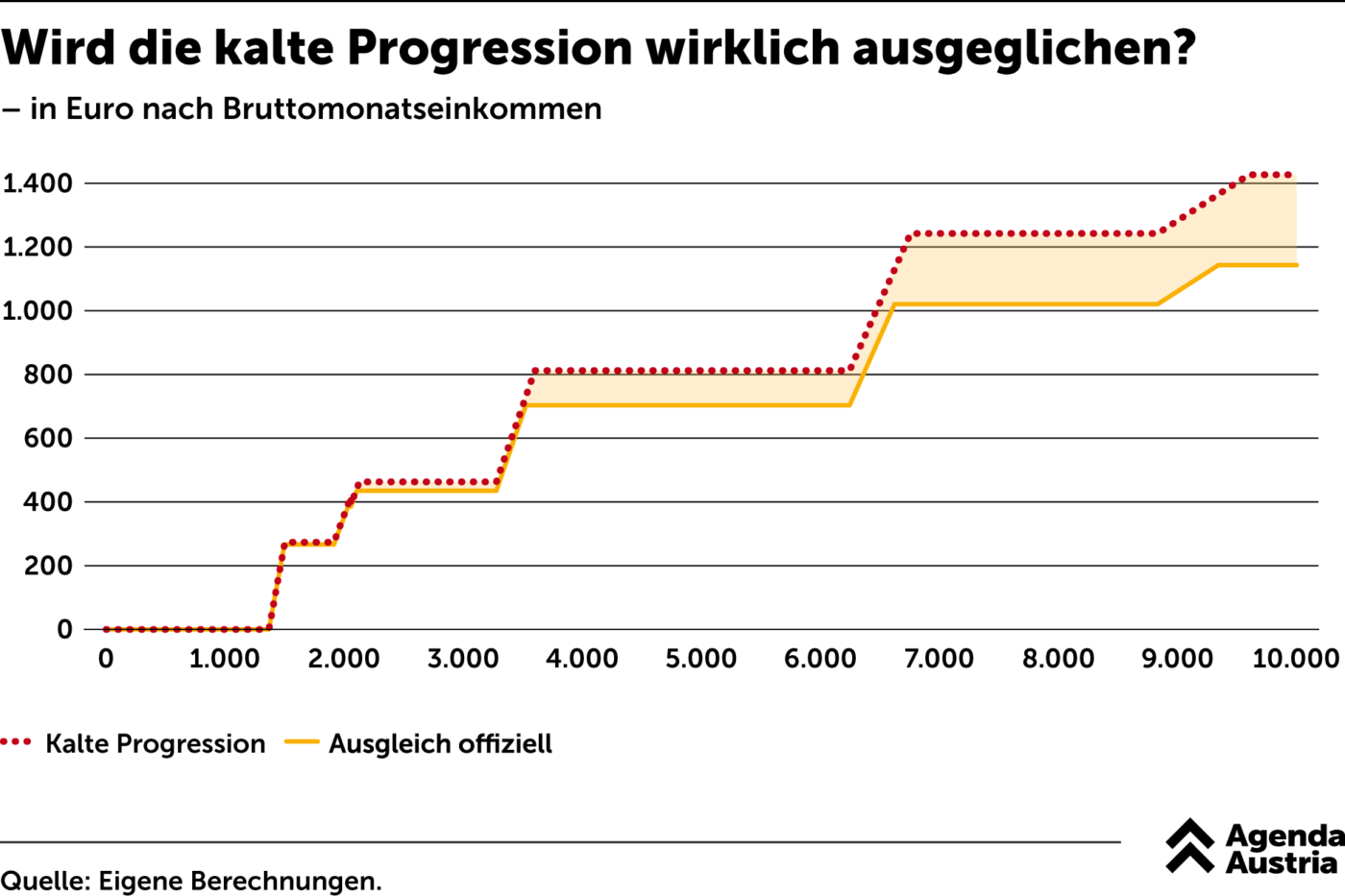

Sehr erfreulich ist, dass sich der Finanzminister von seiner heimlichen Geliebten getrennt hat: der kalten Progression. Diese versteckte Inflationssteuer hätte in Zeiten hoher Inflationsraten zu einer deutlichen Mehrbelastung und damit zu Kaufkraftverlusten der Arbeitnehmer im Land geführt. Für die Abschaffung im Vorjahr gebührt Finanzminister Magnus Brunner Lob und Anerkennung. Gleichwohl erweist sich jener Teil, der nicht automatisch den Bürgern zurückgegeben wird, als zunehmend problematisch. Die Gruppe der Besserverdiener zahlt weiterhin Inflationssteuer. Statt ihnen das Geld zurückzuerstatten, wird es für Umverteilungsmaßnahmen und die Erreichung anderer politischer Zielsetzungen missbraucht. Das schmälert die Leistungsbereitschaft all jener, die von der ÖVP gerne als Leistungsträger beschrieben werden.

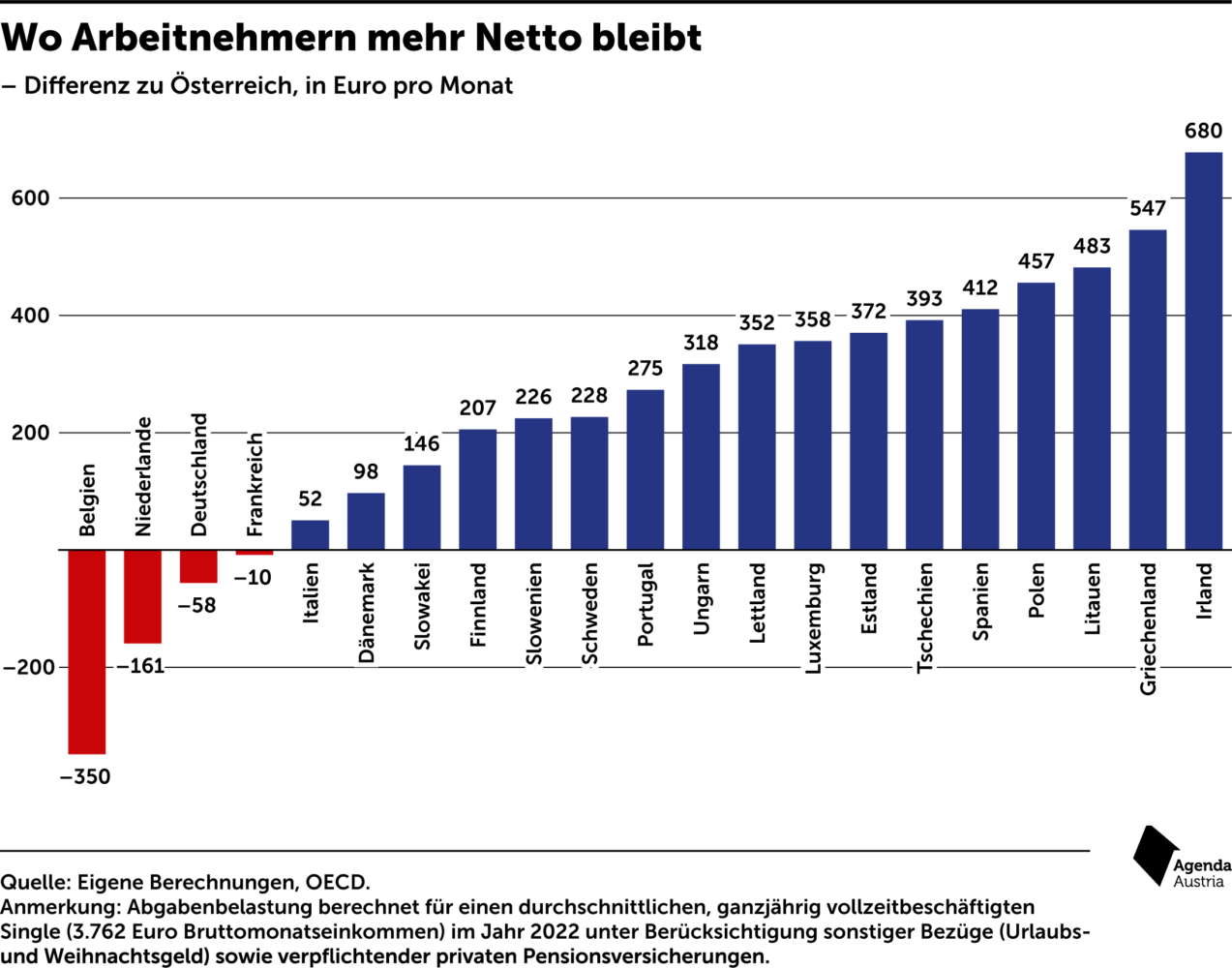

Trotz der weitgehenden Abschaffung der kalten Progression bleibt die Abgabenlast auf den Faktor Arbeit hierzulande im internationalen Vergleich im absoluten Spitzenfeld. Nur in Belgien und in Deutschland bleibt den Arbeitnehmern noch weniger von ihren Arbeitskosten als in Österreich. Im Ranking der OECD und unter Berücksichtigung aller Versicherungspflichten liegt Österreich damit auf Platz fünf. Das heißt: Es fehlt nach wie vor eine strukturelle Lohnsteuerreform, die die Arbeitnehmer nachhaltig entlastet.

Nachdem im Vorjahr mit der CO2-Bepreisung eine neue Steuer eingeführt wurde, sind heuer keine weiteren Abgaben hinzugekommen. Mit Ausnahme der Umstellung der ORF-Gebühr auf eine verpflichtende Haushaltsabgabe. Das ist erfreulich. Dabei fehlt es nicht an den Rufen nach neuen Steuern. Hoch im Kurs stehen einmal mehr die Wiedereinführung von Erbschafts- und Vermögensteuern. Besonders lautstark wird sie von der SPÖ gefordert, in deren Regierungsverantwortung sie – aus guten Gründen – einst abgeschafft wurde. So resümierte Ex-Finanzminister Lacina (SPÖ) über die Besteuerung von Vermögen: „Das war also absolut sinnlos.” Die Steuer hat in der Einhebung fast so viel gekostet, wie sie gebracht hat. Zudem wurden auch Unternehmen mit Verlusten besteuert.

Auch wenn die Bundesregierung der Einführung neuer Steuern widerstanden hat, wurde die Möglichkeit, die Struktur der Steuereinhebung effizienter zu gestalten, verpasst. Österreichs Föderalismus funktioniert nach dem Prinzip, dass der Bund fast alle Steuern den Bürgern abknöpft, während Länder und Gemeinden das Geld freudig und in immer größerem Stil verteilen. Eine stärkere Finanzautonomie wie in der Schweiz würde dem Staat die Möglichkeit geben, die Bürger zu entlasten oder mit dem gleichen Geld deutlich bessere Leistungen anzubieten. Länder und Gemeinden müssten einen höheren Teil ihrer Ausgaben selbst über Steuern einheben. Die Finanzausgleichsverhandlungen wären dafür der entscheidende Hebel, die Einnahmen- und Ausgabenverantwortung näher zueinander zu bringen. Mehr Macht braucht eben auch mehr Verantwortung.

Leider ist diese Gelegenheit auch dieses Jahr wieder verstrichen. Die Zeit war angesichts der bevorstehenden Nationalratswahlen auch nicht wirklich günstig.

Kurz zusammengefasst: Ein Budget, das dank der Teuerung über viel mehr Geld verfügt, als sich Finanzminister vor Jahren noch zu träumen erhofften. Allerdings wachsen mit den finanziellen Möglichkeiten auch die Begehrlichkeiten. Auch für das Budget 2024 gilt: Österreich hat kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem. Die Ausgaben werden genauso schnell steigen wie die Einnahmen. Würde Österreich auf die Vor-Corona-Staatsquote zurückkehren, ersparten sich die Bürger 14 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben. Damit ließe sich die Belastung des Faktors Arbeit auf das durchschnittliche Niveau in der EU senken. Das schafft keine neue Steuer der Welt. Aber genau dazu fehlt der politische Wille.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah