Das gefährliche Dezemberfieber grassiert

- 15.12.2017

- Lesezeit ca. 3 min

Öffentliche Institutionen geben im letzten Monat wundersamerweise deutlich mehr aus als sonst. Es soll ja nicht der Eindruck eines zu hohen Budgets entstehen. Gegen diese Krankheit hilft am besten eine Kombination aus knapper Budgetierung und Ausgabenbremse nach dem Vorbild Schweden.

Wenn gegen Jahresende das sogenannte Dezemberfieber zu grassieren beginnt, besteht zwar keine allgemeine Ansteckungsgefahr. Ungesund ist das Phänomen trotzdem, und zwar für die Staatsfinanzen. Es besteht nämlich darin, dass öffentliche Institutionen wie z.B. Ministerien schnell noch ihre verbliebenen Mittel ausgeben, anstatt sie dem Finanzminister zurückzuerstatten. Der könnte ja auf die Idee kommen, das betreffende Budget im nächsten Jahr zu kürzen.

Mehr als 18 Milliarden Euro an Rücklagen

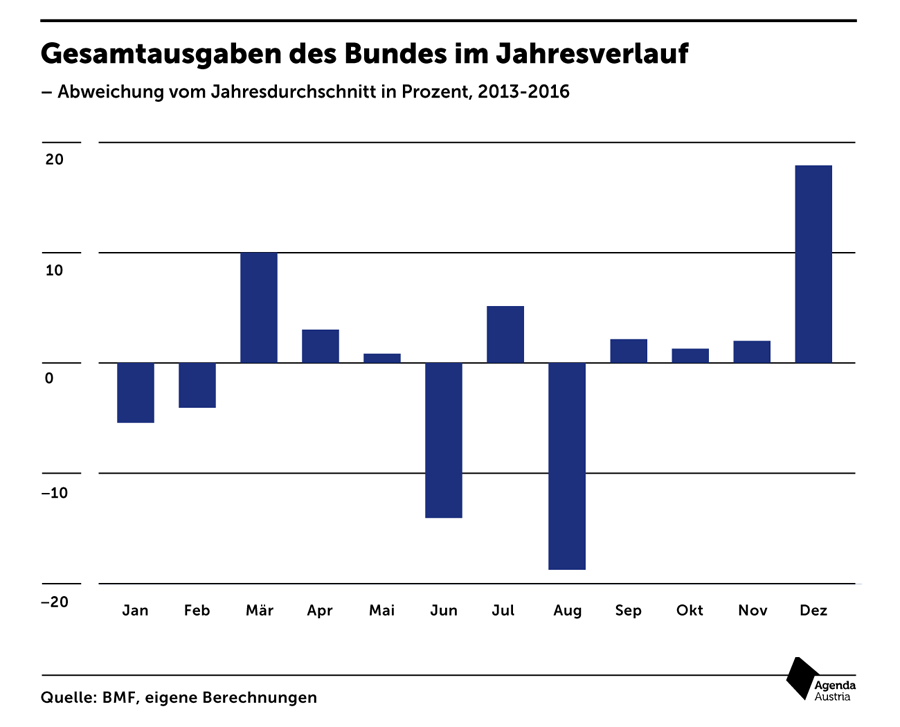

2009 ließ sich die Regierung bei der Haushaltsplanung aber etwas einfallen. Die Ministerien durften nicht verwendete Gelder behalten. Das taten sie auch; in den Jahren bis 2014 häuften die Verwaltungseinheiten mehr als 18 Milliarden Euro an Rücklagen an. Weil das des Guten zu viel schien, gelten seitdem strengere Regeln dafür, solche Rücklagen auch abzurufen. Als die Änderung absehbar war, stieg die Fieberkurve allerdings prompt wieder an, wie die Grafik zeigt:

Zwischen 2013 und 2016 gab der Bund im Dezember um 17 Prozent mehr aus als im Durchschnitt aller Monate. Betrugen die Ausgaben pro Monat durchschnittlich knapp 6,3 Milliarden Euro, waren es im Dezember 7,4 Milliarden Euro. Diese Abweichung ist bei weitem die größte; auch Ausgaben, die nur am Jahresende fällig sind, können diesen Unterschied nicht erklären.

Für die Steuerzahler ist das nicht erfreulich, denn ein effizienter Mitteleinsatz sieht anders aus. Österreich braucht daher ein anderes Medikament gegen das Dezemberfieber. Dass die Verwaltungseinheiten so hohe Rücklagen bilden konnten, deutet darauf hin, dass ihr Budget tendenziell zu großzügig war und möglicherweise noch ist. (Die aktuellsten Zahlen über die Rücklagen sind aus 2014).

Strenge Ausgabenbremse einführen

Ein internationaler Vergleich zeigt: Jene Länder, die ihren Verwaltungseinheiten recht genaue Budgetvorgaben machen, weisen auch geringe Unterschiede zwischen den geplanten und den tatsächlichen Ausgaben auf – und damit besteht wenig Gefahr, dass das Dezemberfieber ausbricht.

Beispiele dafür sind die Niederlande oder Schweden. Jede schwedische Dienststelle weiß auf drei Jahre hinaus, wie hoch ihr Budget sein wird und damit auch, wieviel sie jährlich maximal ausgeben darf. Dieser Wert wird nur alle drei Jahre überprüft bzw. geändert. Wenn absehbar ist, dass die Mittel nicht reichen, muss die Dienststelle selbst entscheiden, wo sie spart. Hintergrund dieser Regelung: Es gilt eine strenge Ausgabenbremse. Eine Budgetüberschreitung bedeutet damit einen gesetzlichen Verstoß. Wirtschaftet eine Behörde aber besonders effizient, kann sie zwar Rücklagen bilden. Aber auch dafür gibt es eine Obergrenze (von drei Prozent ihres Budgets).

Besser mit dem Geld der Bürger umgehen

Am schwedischen Weg sollte sich die österreichische Budgetplanung für die kommenden Jahre ein Beispiel nehmen. Das wiederum erfordert eine knappe Budgetierung. Die Höhe der Mittel, die gestrichen werden können, lässt sich aus den Dezember-Ausgaben der vergangenen Jahre ablesen. Das Dezemberfieber liefert also zweckdienliche Hinweis auf die Therapie.

Zudem sollten die Ressorts tatsächliche Effizienzsteigerungen behalten beziehungsweise Rücklagen bilden und über diese auch verfügen dürfen. Das wäre ein Anreiz für alle Budgetverantwortlichen, besser mit dem Geld der Bürger umzugehen. Die Höhe der Rücklagen sollte auf drei Prozent des jährlichen Budgets beschränkt werden, damit nicht plötzlich zu hohe Summen aus dem Budget abgerufen werden können. Unsere Vorschläge im Detail finden Sie im Policy Brief „Das gefährliche Dezemberfieber grassiert“.

Mehr interessante Themen

Gemeindefinanzen: Überschuss war gestern, jetzt regiert das Defizit

Seit Beginn der Corona-Krise sind die Defizite der Gemeinden und Wiens deutlich gestiegen, lediglich unterbrochen von einer kurzen Verschnaufpause.

Staatsausgaben, als wäre noch Krise

Finanzminister Markus Marterbauer hält heute seine erste Budgetrede – und wird sein 6,4-Milliarden-Sparpaket erläutern, das nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist.

Zinsen: Wenn Gratisgeld plötzlich etwas kostet

Was den Sparern in Österreich lange zu schaffen machte, war ein Segen für den Finanzminister.

Der Staat hat ein strukturelles Problem

Die budgetäre Krise wird gern als vorübergehendes Problem aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums gesehen.

Österreich lebt über seine Verhältnisse

Nicht die Einnahmen des Staates sind ein Problem (weil zu niedrig), sondern die Ausgaben (weil stets viel zu hoch).

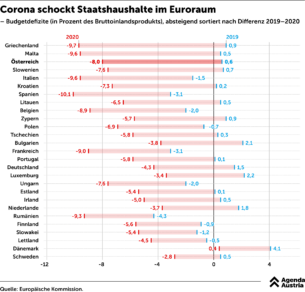

Corona schockt Staatshaushalte im Euroraum

Das österreichische Budgetdefizit lag im Jahr 2020 bei satten acht Prozent. Bedenkt man, dass Österreich noch 2019 einen der seltenen Budgetüberschüsse in Höhe von 0,6 Prozent erzielt hatte, dann erhöhte sich das Budgetdefizit innerhalb eines Jahres um fast neun Prozentpunkte.