Dem Sozialstaat gehen die Finanziers aus

- 08.11.2023

- Lesezeit ca. 4 min

Eine breite Mehrheit der Bevölkerung profitiert von Leistungen, die nur noch eine Minderheit bezahlt. Für die Anhänger einer starken Umverteilung sollte das alarmierend sein.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) hat in einer aktuellen Studie belegt, was ohnehin so gut wie jeder wusste: Der österreichische Wohlfahrtsstaat verteilt knapp ein Drittel der jährlichen Wirtschaftsleistung um, was zu einem hohen sozialen Ausgleich führt. Das untere Fünftel der Einkommenspyramide steigt nach Steuern, staatlichen Transfers und „kostenlosen“ öffentlichen Leistungen finanziell deutlich besser aus, während es beim obersten Fünftel genau umgekehrt läuft. Also genau so, wie es für einen Sozialstaat typisch ist. Unglücklicherweise kam ein wichtiger Punkt der WIFO-Studie medial ein wenig zu kurz: „Nur die oberen beiden Einkommenszehntel erweisen sich im Durchschnitt als Nettozahler“, wie es auf Seite 5 der Studie wörtlich heißt.

Das bedeutet natürlich nicht, dass alle, die zu den obersten 20 Prozent gehören, ausnahmslos Nettozahler wären. Genauso wie die übrigen 80 Prozent nicht allesamt mehr aus dem Sozialsystem entnehmen, als sie dorthin einzahlen. Es gibt da wie dort Ausnahmen, die aber die Regel bestätigen. Wie man es auch dreht und wendet: Die Finanzierung des österreichischen Sozialstaates ist nur einer kleinen Gruppe der Bevölkerung vorbehalten. Auch das wird viele nicht wundern: Der Staat holt sich das Geld eben dort, wo es etwas zu holen gibt. In einem Land wie Österreich darf sich diese Gruppe der Bevölkerung für ihren überdurchschnittlich hohen solidarischen Beitrag aber weder Dank noch Anerkennung erwarten. Ganz im Gegenteil: Ihr wird tagtäglich ausgerichtet, mit ihren hohen Einkommen die Gesellschaft zu spalten und zu wenig für den Sozialstaat zu tun. „Spitzenverdiener“ stehen unter dem Generalverdacht, sich auf Kosten der Geringverdiener zu bereichern. Dabei liefern sie den Kit, der den sozialen Zusammenhalt überhaupt erst möglich macht.

Nun ist es nicht besonders überraschend, dass die Besserverdiener das Sozialsystem am stärksten finanzieren – wer sonst sollte es tun? Überraschend aber ist, wie viele Menschen in einem Hochsteuerland wie Österreich mehr aus den sozialen Kassen entnehmen, als sie einzahlen. In einem funktionierenden Sozialstaat müsste es genau umgekehrt sein: Wer aus welchen Gründen auch immer aus der Bahn geworfen wird, landet nicht auf der Straße, sondern im dicht geknüpften sozialen Sicherungsnetz. Niemand soll zurückbleiben, nur weil im Elternhaus das Geld knapp ist. Alle sollten über ein freies Schul- und Universitätswesen möglichst gute Aufstiegschancen vorfinden, um die eigenen Träume zu leben und ganz nebenbei auch noch in die Gruppe der Nettozahler aufzusteigen und auf diese Weise ihren Beitrag zu leisten, damit der Staat den Schwächeren solidarisch zur Seite stehen kann. Die vielen Starken finanzieren die wenigen Schwachen und nicht die wenigen Starken die vielen Schwachen.

Der soziale Zusammenhalt wird nicht durch jene gefährdet, die deutlich mehr verdienen als der Durchschnitt. Sondern dadurch, dass der Sozialstaat zu wenige Menschen nach oben bringt, die in der Geburtslotterie kein Glück hatten. Das hat sehr viel mit dem staatlichen Bildungssystem zu tun, das jene sozialen Herausforderungen nicht mehr stemmen kann, die über Jahrzehnte geleugnet wurden. Auch mit der Zuwanderung in die heimischen Sozialsysteme. Vor allem aber damit, dass die Politiker nicht vorrangig an der Befähigung von Menschen interessiert sind, sondern an deren Alimentierung. Deshalb werden immer neue staatliche Leistungen erfunden, die auch an jene ausgezahlt werden, die sie eigentlich nicht brauchen. Gedankt werden soll dafür am Wahltag – auch wenn das immer weniger gut funktioniert.

Gerade für die Verfechter einer starken Umverteilung sollte die Verengung in der Finanzierung des Wohlfahrtsstaats ein Alarmsignal sein. Sie können nicht wollen, dass die Solidargemeinschaft von den finanziellen Leistungen einer kleinen Gruppe an Nettozahlern abhängt. Das ist nicht nachhaltig. Zumal die Zahl der Empfänger schon aus demografischen Gründen deutlich steigen wird, während viele potenzielle Einzahler gar nicht erst geboren wurden und deshalb in der Rechnung fehlen. Wer aber wird dann den Sozialstaat in 20 bis 30 Jahren finanzieren? Wer werden die Nettozahler sein, die einem rasant wachsenden Heer an Pensionisten einen geruhsamen Lebensabend bescheren? Die weniger werdenden Jungen, die sich nicht „kaputtarbeiten“ wollen, sondern sich mit einer Drei-Tage-Woche zufriedengeben?

Auch die beste Vermögensteuer der Welt wird die drohende Finanzierungslücke des österreichischen Sozialstaats nicht schließen können. Das kann nur mit hohem Wirtschaftswachstum und einer höheren sozialen Mobilität von unten nach oben gelingen. Aber statt bessere Leistungen vom Bildungsanbieter Staat einzufordern, wird von den Anhängern eines starken Sozialstaats nur nach höheren Steuern und Abgaben gerufen. Das wird nicht reichen.

Kolumne von Franz Schellhorn für das “profil” (04.11.2023)

Mehr interessante Themen

Österreich an der Spitze bei den Sozialausgaben

Alle reden über das Sparen. Aber natürlich vor allem darüber, wo man den Rotstift nicht ansetzen darf. Unter keinen Umständen geht es zum Beispiel im Sozialbudget.

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

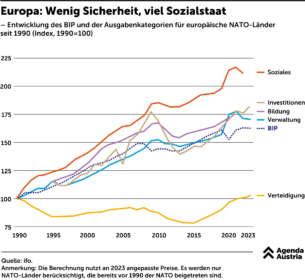

Europa: Wenig Sicherheit, viel Sozialstaat

Der Wahlsieg Donald Trumps bringt die europäischen NATO-Staaten in finanzielle Nöte. Der wiedergewählte US-Präsident drängt die Europäer, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Erster Adressat für diese Botschaft ist Deutschland, das sich eigenen Angaben zufolge nur zwei Tage verteidigen kann, bevor der größten Volkswirtschaft E

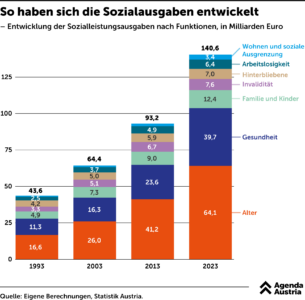

So haben sich die Sozialausgaben entwickelt

Um unser Sozialversicherungssystem werden wir vielerorts beneidet – der Staat garantiert unter anderem eine Mindestsicherung, eine Mindestpension (die höher ist als die Durchschnittspension in anderen Ländern Europas) und eine Arbeitslosenunterstützung, die dauerhaft bezogen werden kann. Dazu kommt noch eine Fülle anderer Wohltaten wie etwa d

Entwicklung der Pflegekosten in Österreich

Enorme Kosten werden bald mit der Pflege auf den Staat zukommen. Die Zahl der über 75-Jährigen wird von derzeit rund 900.000 auf über 1,6 Millionen im Jahr 2050 steigen. Die preisbereinigten Kosten für die Pflege so vieler alter Menschen – gemessen als Anteil am BIP – dürften sich bis 2050 in etwa verdoppeln.

Entwicklung der Sozialquote in Österreich

Betrugen die Staatsausgaben 2019 noch unter 49 Prozent des BIP, schossen sie im Folgejahr auf fast 57 Prozent.