Budgetrede: Was uns Finanzminister Brunner eigentlich sagen will

- 16.10.2023

- Lesezeit ca. 4 min

Politische Erfolge zu überhöhen und unübersehbare Probleme kleinzureden hat in Österreich Tradition. Es ist höchste Zeit, damit zu brechen.

Kommenden Mittwoch wird Finanzminister Magnus Brunner seine zweite Budgetrede halten. In der Liveübertragung aus dem Parlament wird viel über die erzielten Erfolge zu hören sein. Darüber, wie gut die Regierung das Land durch die schweren Krisen gebracht hat. Und darüber, wie kräftig die Bürger entlastet wurden. Das ist absolut legitim, das gehört zum politischen Geschäft, aber man muss es nicht so sehen. Hier die Rede, die Magnus Brunner wahrscheinlich lieber halten würde:

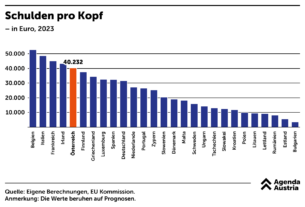

„Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ein schlechter Tag beginnt mit einem unsanierten Haushalt. Die Bundesregierung wird auch in den kommenden Jahren ausnahmslos neue Schulden anhäufen. Wir könnten das jetzt locker auf die schwierigen Umstände schieben. Umstände, für die wir nichts können. Denken Sie nur an die Corona-Krise, die Folgen des Ukraine-Krieges oder die aktuelle Rezession der Wirtschaft. Aber das wäre zu billig. Die Wahrheit ist, dass wir nie vorhatten, Überschüsse zu erwirtschaften. Auch nicht in Zeiten der Hochkonjunktur. Vor fast genau einem Jahr waren die wirtschaftlichen Aussichten noch vielversprechend – dennoch habe ich Ihnen an dieser Stelle eine Budgetplanung präsentiert, in der bis 2026 kein einziger ausgeglichener Bundeshaushalt vorgesehen war. Von Überschüssen gar nicht zu reden.

Warum das so ist? Weil wir in der Politik immer neue Gründe finden, warum die Steuerzahler der Bevölkerung (also sich selbst) zu Hilfe eilen müssen. Hinter jeder Ecke lauert eine Krise, die von den Menschen fernzuhalten ist. Wir wissen zwar, dass das nicht möglich ist, versuchen es aber trotzdem. Nicht aus Staatsräson, sondern aus parteipolitischem Kalkül. Wer das – so wie ich – anders sieht, steht auf verlorenem Posten. Mittlerweile gibt es einen breiten politischen Konsens darüber, auf Rechnung nachkommender Generationen anschreiben zu lassen.

Dabei handelt es sich vorwiegend um Ausgaben, die nicht die Zukunft dieses Landes betreffen. Sondern die Vergangenheit. Denken wir nur an die Pensionen – sie sind und bleiben der mit Abstand größte Schuldentreiber. Schon heute wird fast jeder vierte Budgeteuro dafür verwendet, das Defizit im staatlichen Pensionssystem abzudecken. In den kommenden fünf Jahren müssen dafür 160 Milliarden Euro aus dem Bundesbudget zugeschossen werden, das sind 40 Prozent der heutigen Staatsschulden. Als Finanzminister bereitet mir das große Sorgen. Nicht nur, weil die Zeit des Gratisgeldes vorbei ist und wir für Staatsschulden wieder hohe Zinsen bezahlen müssen. Sondern weil wir heute schon wissen, dass bis zum Jahr 2050 rund 300.000 Erwerbstätige fehlen – und eine Million Pensionisten dazukommen werden. Wir könnten diese tickende Budgetbombe einfach entschärfen, indem wir einen Teil der steigenden Lebenserwartung mit Arbeit verbringen. So wie das die nordischen Länder seit Jahren tun. Aber nicht einmal in meiner Partei findet sich dafür eine politische Mehrheit.

Wenn wir den hohen Wohlstand für die kommenden Generationen sichern wollen, müssen wir weniger über das Verteilen des Erwirtschafteten reden. Dafür deutlich mehr über das Erwirtschaften des zu Verteilenden. Wir verdanken den hohen Wohlstand nicht dem Staat. Sondern einsatzbereiten Arbeitnehmern und risikofreudigen Unternehmern. Beide Gruppen fühlen sich gefrotzelt – und das zu Recht. Wir in der ÖVP reden gerne darüber, dass sich Leistung lohnen muss. Wir sollten diesen Slogan endlich mit Leben erfüllen. Zwar haben wir die unsägliche Kalte Progression abgeschafft – aber das reicht nicht. Nur vier Länder in Europa besteuern den Faktor Arbeit noch stärker als Österreich. Und in kaum einem anderen Staat sind so hohe Spitzensteuersätze zu bezahlen wie hierzulande. Das hat verheerende Folgen, immer mehr Menschen ziehen sich in die Teilzeit zurück. Weil sie rechnen können und wissen, dass sich Mehrarbeit nicht mehr lohnt. Um die Arbeitnehmer steuerlich entlasten zu können, braucht es aber keine neuen Abgaben. Sondern langsamer steigende Staatsausgaben. Aber auch dafür gibt es in meiner Partei keine Mehrheit, von unserem Koalitionspartner gar nicht zu reden. Wir werden also weitermachen wie bisher und uns gnadenlos auf Kosten nachkommender Generationen verschulden, um die zahlreichen Baustellen mit geliehenem Geld zuzudecken. Das wird weder dem Land guttun, noch den regierenden Parteien.“

Kommentar von Franz Schellhorn für die “Presse” (14.10.2023).

Mehr interessante Themen

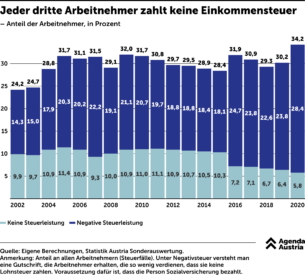

Jeder Dritte zahlt keine Einkommensteuer mehr

Das gesamte Lohn- und Einkommensteueraufkommen wächst zwar stetig, aber das zuletzt nur dank einer schrumpfenden Gruppe. Wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt, hat der Anteil der Arbeitnehmer, die keine Einkommensteuer bezahlen, 2020 ihren neuen Höchststand erreicht (2020 sind die aktuellsten, verfügbaren Daten der Statistik Austria). War

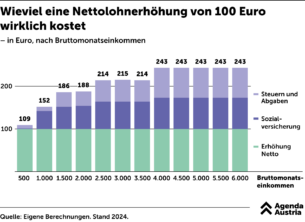

So viel kostet eine Lohnerhöhung

In Österreich wurde zwar die Kalte Progression abgeschafft, die Arbeitnehmer werden aber immer noch so stark besteuert wie in kaum einem anderen europäischen Land. Die Arbeitsbelastung schlägt vor allem bei mittleren Einkommen zu. So muss bei einer Nettolohnerhöhung von 100 Euro bereits bei Durchschnittsgehältern mehr als das Doppelte davon vo

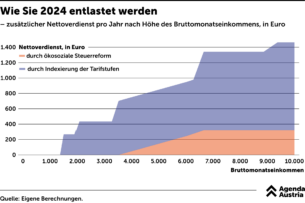

Zarte Entlastung im Hochsteuerland Österreich

Mit Beginn des Jahres 2023 wurde die kalte Progression abgeschafft. Zwei Drittel der Einnahmen durch diese schleichende Steuererhöhung fließen automatisch zurück an die Steuerzahler. Das verbleibende Drittel können die Regierungsparteien je nach politischer Schwerpunktsetzung verteilen. So sind ab 2024 die ersten 12.816 verdienten Euro steuerfr

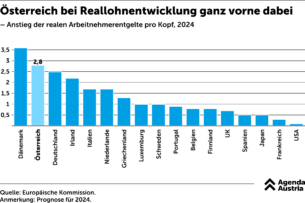

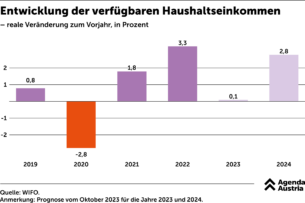

Reallöhne steigen kräftig

Die steigenden Preise machten es in den letzten Jahren vielen österreichischen Haushalten schwer, mit ihren Budgets auszukommen. Da sich die Löhne zunächst unterhalb der Inflation entwickelten, kam es zu einer finanziellen Belastung der Arbeitnehmer. Nun steigen die Reallöhne aber wieder kräftig, im Jahr 2024 um 2,8 Prozent.

Die Republik der verarmten

Die Inflation ist besonders deswegen so schädlich, weil sie ärmere Haushalte stärker trifft. Deswegen wurde auch jahrelang davor gewarnt. Als sie dann schlussendlich kam, blieb der Regierung nur mehr, den Bedürftigen zu helfen, diese schwere Phase zu überstehen. Trotz Rekordinflation ist es aber gelungen, die Kaufkraft der Bevölkerung zu erh

Österreich: Pro Kopf mehr Schulden als Griechenland

In der Corona-Pandemie riefen alle nach dem Staat und dieser ließ sich nicht lange bitten. Rasch wurden Staatsprogramme aufgefahren, um den Wohlstand der Haushalte und den Fortbestand der Unternehmen zu sichern.