Eine Schulautonomie, die den Namen auch verdient

- 11.11.2015

- Lesezeit ca. 3 min

Von der „großen Bildungsreform“ wird nicht viel mehr übrig bleiben als eine Ausweitung der Schulautonomie. Mehr Autonomie ist zu begrüßen – wenn sie ernst gemeint ist.

Was sich mit dem Abgang der Landeshauptleute Erwin Pröll und Hans Niessl aus der Reformgruppe angedeutet hat, liegt inzwischen klar auf dem Tisch: Die „große Bildungsreform” am 17. November wird an den Ursachen von mangelnder Steuerbarkeit und systematischer Geldverschwendung im Schulbereich nichts ändern. Dazu müssten die zersplitterten Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden begradigt und durch eine zentrale Steuerung und Qualitätskontrolle nach dem Motto „Wer zahlt, schafft an“ ersetzt werden. Was von den Ländern blockiert wird.

Und sie wird an der Quelle der Bildungsungerechtigkeit nichts verbessern. Dazu müsste die Ausbildung der Kindergartenpädagogen aufgewertet und ihre Entlohnung dynamisiert werden. Was von den Gemeinden blockiert wird.

Den zentralen Faktor der Schulqualität stellen gut ausgebildete, engagierte und motivierte Lehrer dar. Dazu müsste das alte und neue Dienstrecht durch ein leistungsförderndes System ersetzt werden. Was von den Gewerkschaften blockiert wird.

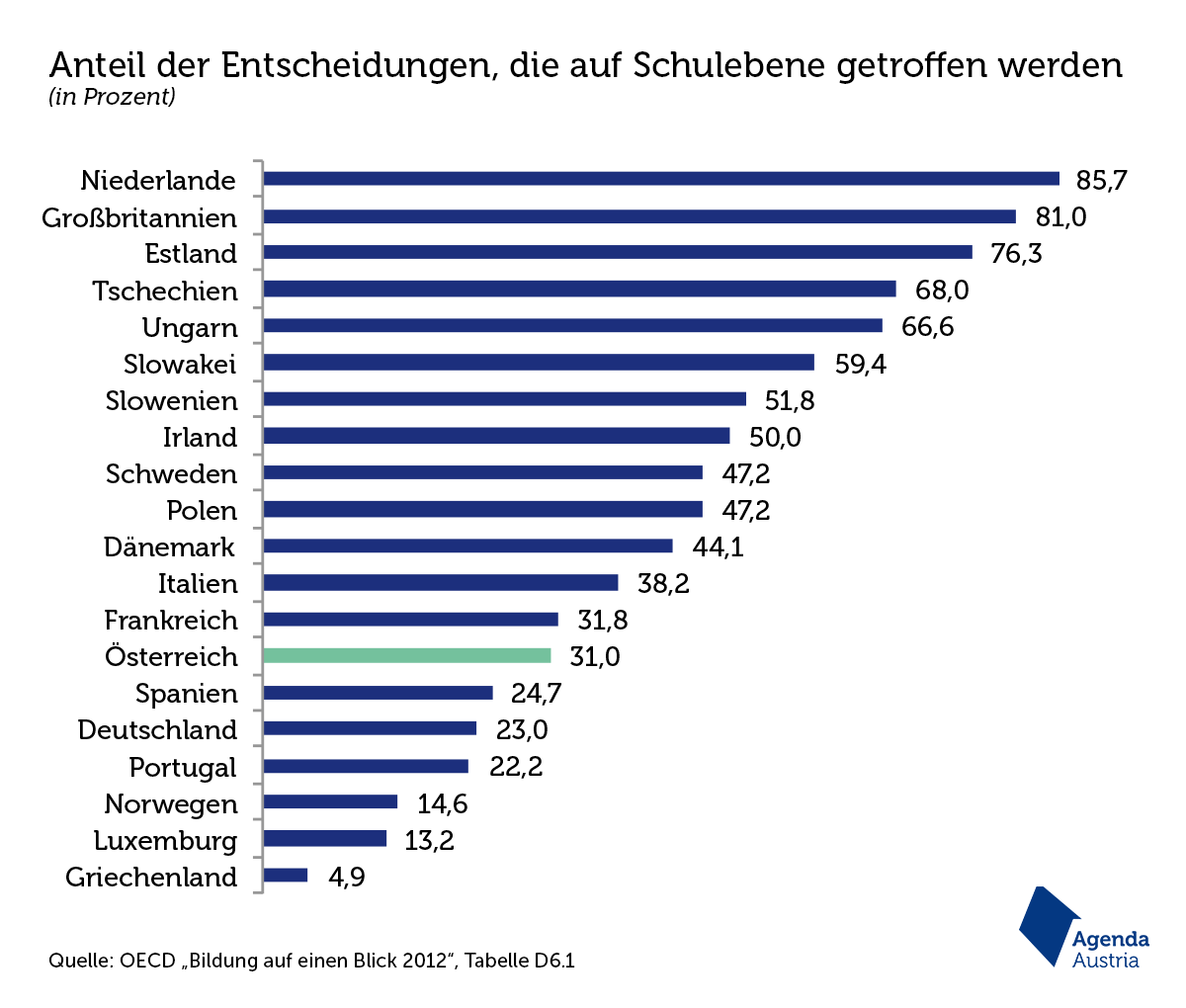

Österreich liegt bei Schulautonomie hinten

Daher haben die Koalitionsparteien als letzten Ausweg die Ausweitung der Schulautonomie zum Kernthema der versprochenen großen Bildungsreform erklärt. Ein Bereich, in dem sich ideologische Gegensätze überbrücken lassen, durch den die Machtbalance zwischen Bund und Ländern nicht gefährdet wird und bei dem die knappen Schulbudgets in die Verantwortung der Schulen delegiert werden können.

Derzeit liegt Österreich im Bereich Schulautonomie im internationalen Vergleich auf den hintersten Rängen. Lediglich 31 Prozent der relevanten Entscheidungen können auf Schulebene getroffen werden. In den Niederlanden sind es 86 Prozent.

Die Ausweitung der Schulautonomie ist zu begrüßen, solange zwei Aspekte beachtet werden.

Erstens muss die Autonomie eine tatsächliche sein – und keine gespielte. Eine Autonomie, die den Namen auch verdient, ist vorhanden, wenn:

- die Schulen die Verantwortung für Pädagogik, Organisation, Personal und Finanzen tatsächlich übertragen bekommen. Ein bloßes Mitspracherecht ist zu wenig.

- die Bestellung managementfähiger Direktoren in objektiven Auswahlverfahren ohne parteipolitischen Einfluss und auf Zeit erfolgt.

- den autonomen Schulen ein Budget zur Verfügung steht, das den Herausforderungen des jeweiligen Schulstandortes entspricht. Autonomie bringt nichts, wenn es keine Entscheidungsspielräume gibt.

- die Direktoren Lehrer nicht nur anstellen, sondern auch wieder kündigen können.

Zweitens braucht es eine externe Kontrolle der erzielten Lernfortschritte. Die Ergebnisse sind zudem der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Rahmen der internationalen Schulleistungsstudie PISA wurde der Zusammenhang zwischen Schulautonomie und Schülerleistungen erhoben. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass in jenen Ländern, die ihre Leistungsdaten veröffentlichen, Schulen mit größerer Autonomie auch bessere Schülerleistungen aufweisen. In Ländern ohne öffentliche Bekanntgabe der Leistungsdaten sinken jedoch die Schülerleistungen bei Schulen mit größerer Autonomie.

Mehr interessante Themen

Beschäftigungsboom in der Stadt Wien

In den letzten Jahren hat man in Wien zwar kräftig Beamte abgebaut, doch die Zahl der Vertragsbediensteten hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

Wo die Schulden pro Kopf besonders hoch sind

Allein von 2019 bis 2024 stiegen die Gemeindeschulden um fast die Hälfte. Pro Kopf sieht es im Land Salzburg und in Kärnten noch am besten aus.

Gemeindebudgets wachsen rasant

Die Gemeindeeinnahmen sind seit dem letzten Vorkrisenjahr 2019 um 31 Prozent gestiegen.

Steigende Personalkosten in den Gemeinden

Ein wesentliches Problem der Gemeindefinanzen sind die immer höher werdenden Personalkosten.

Immer mehr Menschen sind beim Staat beschäftigt

Die Gemeinden haben über die Jahre hinweg kräftig eingestellt.

Budget 2024: Ein Versagen auf allen Ebenen

Wenn etwas nicht so läuft wie erhofft, zeigt man schnell mit dem Finger auf andere. So auch beim Budget.