Bildungsmobilität: Und jährlich grüßt das Murmeltier

- 21.09.2016

- Lesezeit ca. 4 min

Die Diskussion über den angeblich so seltenen Bildungsaufstieg in Österreich wiederholt sich so regelmäßig wie die Ereignisse in einem bekannten US-Film. Ein genauerer Blick würde zu anderen Ergebnissen und anderen Schlüssen führen.

Und täglich grüßt das Murmeltier. Die US-Filmkomödie aus den 90er-Jahren gilt als beste Darstellung einer Zeitschleife, in der sich alle Ereignisse in immer gleicher Abfolge wiederholen. Einen recht ähnlichen Eindruck erhielt man letzte Woche, nachdem die OECD ihre jährliche Studie „Bildung auf einen Blick“ veröffentlichte. Denn in der öffentlichen Debatte darüber war einmal mehr zu hören, dass es Kindern in Österreich so selten wie kaum woanders gelinge, eine höhere Bildungsstufe als ihre Eltern zu erreichen. “Die Bildungsmobilität in Österreich ist in der Tat sehr gering”, zitierte eine renommierte Tageszeitung den zuständigen OECD-Mitarbeiter.

In Wahrheit handelt es sich um ein Paradebeispiel dafür, wie die oberflächliche Analyse einer irreführenden Statistik zu trügerischen Ergebnissen führt. Das ist nicht nebensächlich, denn die Frage, wie möglichst viele junge Menschen eine möglichst gute Bildung erhalten können, ist für den Wohlstand Österreichs entscheidend.

Verfälschende Faktoren der OECD

Worum geht es genau? In Österreich, so wurde anhand von OECD-Daten vermeldet, schaffen nur etwa 18 Prozent der 25- bis 44-Jährigen mit Eltern, die über einen mittleren Bildungsabschluss (mehr als Pflichtschule, weniger als Uni) verfügen, einen Hochschulabschluss. Im Schnitt der OECD-Länder sind das hingegen knapp 40 Prozent.

Dahinter stecken aber verfälschende Faktoren: Die von der OECD gewählte Einteilung des Bildungssystems in lediglich drei Stufen (Stufe 1: maximal Pflichtschulabschluss; Stufe 2: Lehre, Berufsbildende Mittlere Schulen und Schulen mit Maturaabschluss, Stufe 3: Universitätsabschluss) wird der Vielfalt der österreichischen Bildungsabschlüsse nicht gerecht. Hat die Mutter einen Handelsschulabschluss, der Sohn aber einen Abschluss als HTL-Ingenieur, wird das laut OECD nicht als Bildungsaufstieg gewertet. Die Agenda Austria hat in einer eigenen Studie (“Österreich, Land der Bildungsaufsteiger”) bereits besonders auf diesen Aspekt hingewiesen.

Die Bildungsstufe macht den Unterschied

In Österreich findet ein Bildungsaufstieg daher oft innerhalb der mittleren Stufe (Stufe 2) statt. Die alarmierenden Zahlen der OECD sind aber Ergebnis einer Betrachtung ausschließlich der Mobilität zwischen Stufe 2 und Stufe 3, können also gar nicht anders als deutlich schlechter ausfallen. Aus gutem Grund merkt die OECD in ihrem Bericht daher unmissverständlich an, dass der weniger häufige Bildungsanstieg in Österreich darauf zurückzuführen ist, dass sogenannte “postsekundäre” Ausbildungen wie die Matura an einer berufsbildenden höheren Schule (HAK, HTL…) eine wichtige Rolle spielen – welche aber eben nicht zur (tertiären) Bildungsstufe gehören. Und damit ist auch kein Bildungsaufstieg sichtbar. In der österreichischen Öffentlichkeit ist dieser Vorbehalt bisher allerdings nicht angekommen.

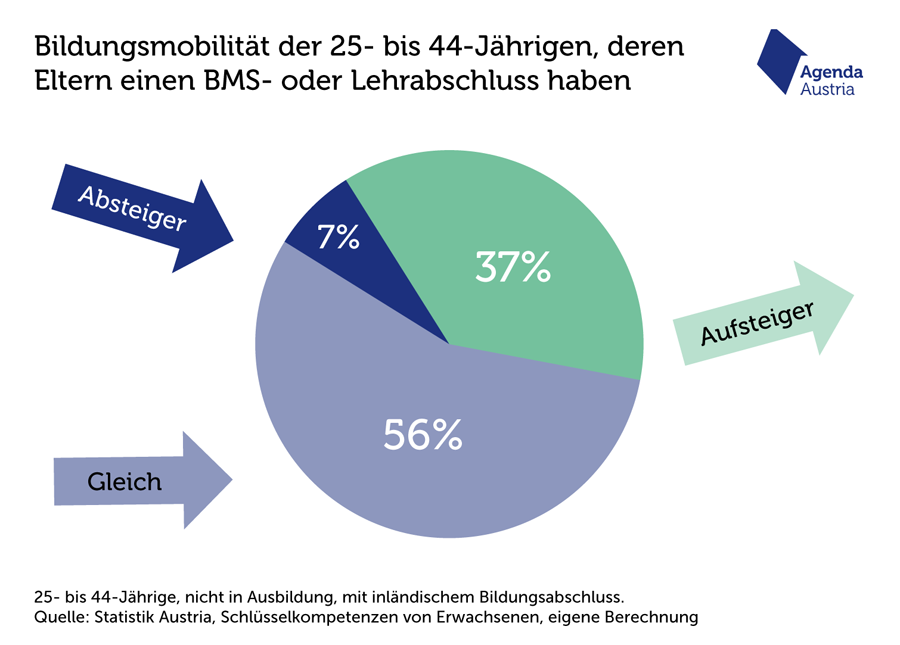

Um eine angemessenere Vorstellung von der Bildungsmobilität zu bekommen, sollte analysiert werden, wie viele Kinder von Eltern mit einem Abschluss am unteren Rand der mittleren Stufe (Lehre, Handelsschule…) eine höhere Bildungsstufe erreicht haben:

37 Prozent stehen also auf der Bildungsleiter weiter oben als ihre Eltern – eine weit erfreulichere Situation, als sie die Betrachtung der OECD nahelegt. Übrigens sieht nicht nur die Agenda Austria die Auslegung der OECD als problematisch an. Auch die Statistik Austria hat im Frühjahr eine differenziertere Analyse der Bildungsmobilität vorgenommen, mit einem deutlich besseren Ergebnis. An die Öffentlichkeit wurde das aber nicht vermittelt.

Kinder aus bildungsfernen Schichten fördern

Die Probleme Österreichs liegen nicht in einer insgesamt zu geringen Bildungsmobilität. Sie liegen in einer vergleichsweise geringen Aufstiegsmobilität von Kindern aus sehr bildungsfernen Schichten. Bei Familien, in denen beide Eltern über nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss verfügen. Um dieses Problem muss sich die Bildungspolitik bemühen und die Lösung ist seit langem bekannt: Verbesserung der frühkindlichen Bildung durch aktive Beratung und Betreuung, möglichst früher Kindergarteneinstieg und nachhaltige schulische Unterstützung, um die Defizite der familiären Ausgangssituation auszugleichen. Zur Erinnerung: Für Ende Oktober hat die Regierung ja Bildungsreformen angekündigt.

Mehr interessante Themen

Sprachverwirrung bei der Entbürokratisierung

Die Regierung hat bekanntlich der Bürokratie den Kampf angesagt. Nach dem wenig ambitionierten „ersten großen Wurf“ im Entbürokratisierungsministerrat vor zwei Wochen brauchte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) nur wenige Tage, um einen Fahrplan für sein Ressort nachzulegen.

Verbotenes Wissen

Warum Österreichs Schüler so wenig über Wirtschaft wissen. Und warum das nicht gut ist.

Was ist ein Markt? Wie bilden sich Preise? Was ist der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn? Viele Österreicher wissen das nicht; die Welt der Ökonomie ist ihnen ein Rätsel und deshalb oft auch unheimlich. Ein Schulfach Wirtschaft würde diese Defizite schon bei den Jüngsten beheben – und eine Menge Irrtümer aus der Welt schaffen.

Sozialismus ist gut? Kapitalismus ist böse?

Österreich profitiert seit Jahrzehnten von einem Wirtschaftssystem, das ziemlich viele Menschen im Land für böse und ungerecht halten: dem Kapitalismus.

Österreicher haben keinen Glauben in den Kapitalmarkt

Die beliebteste Anlageform der Österreicher ist nach wie vor das Sparbuch.

Wirtschaftsbildung: Schüler verstehen Grundlagen oft nicht

Kinder und junge Erwachsene fühlen sich in wirtschaftlichen Fragen schlecht oder gar nicht informiert.

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.