Sind Bildungserfolge wirklich eine Sache sozialer Herkunft?

- 07.11.2018

- Lesezeit ca. 3 min

Eine grundlegende Reform des Bildungssystems ist ein Gebot der Stunde. – Kommentar von Wolfgang Nagl

Es ist eine Geschichte, die sich jedes Jahr zu wiederholen scheint. Der aktuelle OECD-Bildungsbericht zeigt, dass der Bildungserfolg der Kinder untrennbar mit dem Elternhaus verbunden ist. Diese oft gehörte Feststellung ist freilich wenig aussagekräftig. Denn obwohl die soziale Herkunft eine Rolle spielt, sind Österreichs Schüler nicht so immobil, wie ihnen oft nachgesagt wird. Zahlen zeigen, dass mehr als die Hälfte heimischer Studierender Eltern ohne akademischen Abschluss haben. Damit liegt Österreich im europäischen Spitzenfeld.

Abseits dieser Tatsache, dass es viele Kinder ohne ein akademisches Elternhaus an die Uni schaffen, gibt es bildungspolitischen Handlungsbedarf: Hierzulande verlassen zu viele Kinder das Bildungssystem ohne die notwendigen Befähigungen. Und Österreich ist trotz hoher Bildungsausgaben in den einschlägigen Bildungsrankings (z. B. Pisa) nur Mittelmaß. Was ist also zu tun, um einerseits die Leistung der Schüler zu verbessern und andererseits zu verhindern, dass Bildung vererbbar ist?

Der frühkindlichen Bildung kommt eine Schlüsselrolle zu. Um auch Kindern aus bildungsfernen Familien Wissen und Sprachfähigkeiten zu vermitteln, muss ein dafür geeignetes Umfeld geschaffen werden. Studien zeigen, dass die Bildungsrendite bei der frühkindlichen Bildung am größten ist, die ersten Jahre also die wichtigsten sind. Bereits vor der Schulzeit werden die Grundlagen für Lernbegeisterung und Lernerfolge der Zukunft geschaffen.

Sprachentwicklung fördern

Dies ist notwendig, weil es gerade Kinder mit Migrationshintergrund sind, deren Erwerbskarrieren ansonsten bereits zu Ende sind, bevor sie überhaupt begonnen haben, weil sie dem Unterricht nicht folgen können. Darauf verweist auch Susanne Wiesinger in ihrem viel beachteten Buch zum Kulturkampf im Klassenzimmer. Da ist von Schulen die Rede, in denen de facto kein Regelunterricht mehr durchgeführt werden kann.

Die OECD hat jüngst darauf hingewiesen, dass die Quote junger Menschen, die weder im Beruf stehen noch einer Ausbildung nachgehen, bei im Ausland Geborenen mit 24 Prozent dreimal so hoch ist wie bei Inländern.

Verlorene Schülergeneration

Eine grundlegende Reform des Bildungssystems ist unabdingbar und kann getrost als aktuell größte politische Herausforderung gesehen werden, will man verhindern, dass ganze Schülergenerationen aus einer immer größeren Zahl an Abgehängten bestehen. Denn eines muss allen klar sein: Ohne Lesen, Schreiben und Rechnen wird man sich in dieser Welt nicht zurechtfinden. Am härtesten trifft es Kinder aus bildungsfernen Schichten: Wenn sie nicht Deutsch sprechen, scheint sich niemand wirklich um sie zu kümmern.

Wer diese Herausforderungen meistern und damit gleichzeitig eine weitere Vererbung von Bildung verhindern will, muss bereits die Kleinsten unterstützen: Jedes Kind sollte am ersten Schultag über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, um dem Unterricht folgen zu können. Zudem braucht es eine echte Autonomie an den Schulen. Lehrer und Schulleiter wissen am besten, was getan werden muss, sie sind nah am Geschehen. Gleichzeitig müssen die Lernerfolge aber auch zentral überprüft werden, damit kein “Durchschummeln” möglich ist.

Dazu braucht es den Mut der Entscheidungsträger, etwas verändern zu wollen. Durch Stillstand wird sich das Leistungsniveau der Schüler nicht verbessern – und die durch die Herkunft entstehenden Unterschiede im Bildungserfolg werden sich weiter verfestigen.

Kommentar von Wolfgang Nagl in der Tageszeitung „Die Presse“, 02.11.2018

Mehr interessante Themen

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

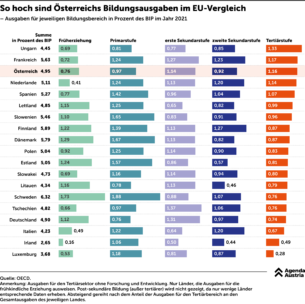

So hoch sind Österreichs Bildungsausgaben im Europa-Vergleich

Dieses muss aber nicht durch neue Steuereinnahmen aufgetrieben werden, sondern könnte durch eine Umstrukturierung der Bildungsausgaben frei werden. Hierzulande wird für die frühen Phasen der Bildungskarriere – im Verhältnis zu fortgeschrittenen Ausbildungsstufen – wenig Geld ausgegeben. Länder wie Dänemark, Schweden oder Estland investier

So wichtig sind die Investitionen in Bildung

Die ersten Jahre sind entscheidend für die sprachliche und soziale Entwicklung eines Menschen. Kinder sind in frühen Jahren besonders lernfähig. Was in dieser Zeit verpasst wird, erhöht später die Kosten für das Bildungssystem, aber auch für die Gesellschaft insgesamt.

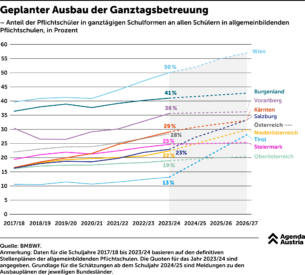

Geplanter Ausbau der Ganztagsbetreuung

Mehr Zeit in der Schule und damit in einem geregelten Umfeld fördert die sprachliche und soziale Integration. Es sollten daher viel mehr Schulen in einen Ganztagsmodus wechseln. Derzeit gibt es beim Angebot noch große regionale Unterschiede.

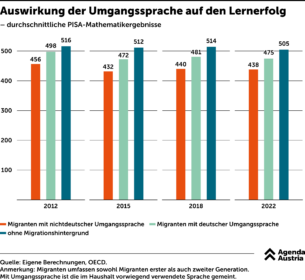

Auswirkung der Umgangssprache auf den Lernerfolg

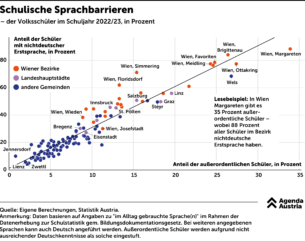

Mangelhafte Sprachkenntnisse führen zu einer Einstufung als außerordentlicher Schüler und zur verpflichtenden Teilnahme an einem Deutschförderkurs oder – sind die Kenntnisse unzureichend – einer gesonderten Deutschförderklasse. Doch im Schulstartalter hat das Unheil schon längst seinen Lauf genommen.

Schulische Sprachbarrieren

Sieben von zehn Wiener Pflichtschülern sprechen im Alltag nicht vorwiegend Deutsch. Das muss nicht zwangsläufig ein Problem darstellen, Mehrsprachigkeit kann ja sogar ein Vorteil sein. Allerdings nur, wenn die Kinder Deutsch zumindest gut genug beherrschen, um dem Schulunterricht zu folgen. Letzteres ist leider sehr oft nicht der Fall.