Österreich: Ein Land der Nettozahler?

- 26.03.2021

- Lesezeit ca. 4 min

Das kleine Leben im großen Sozialstaat

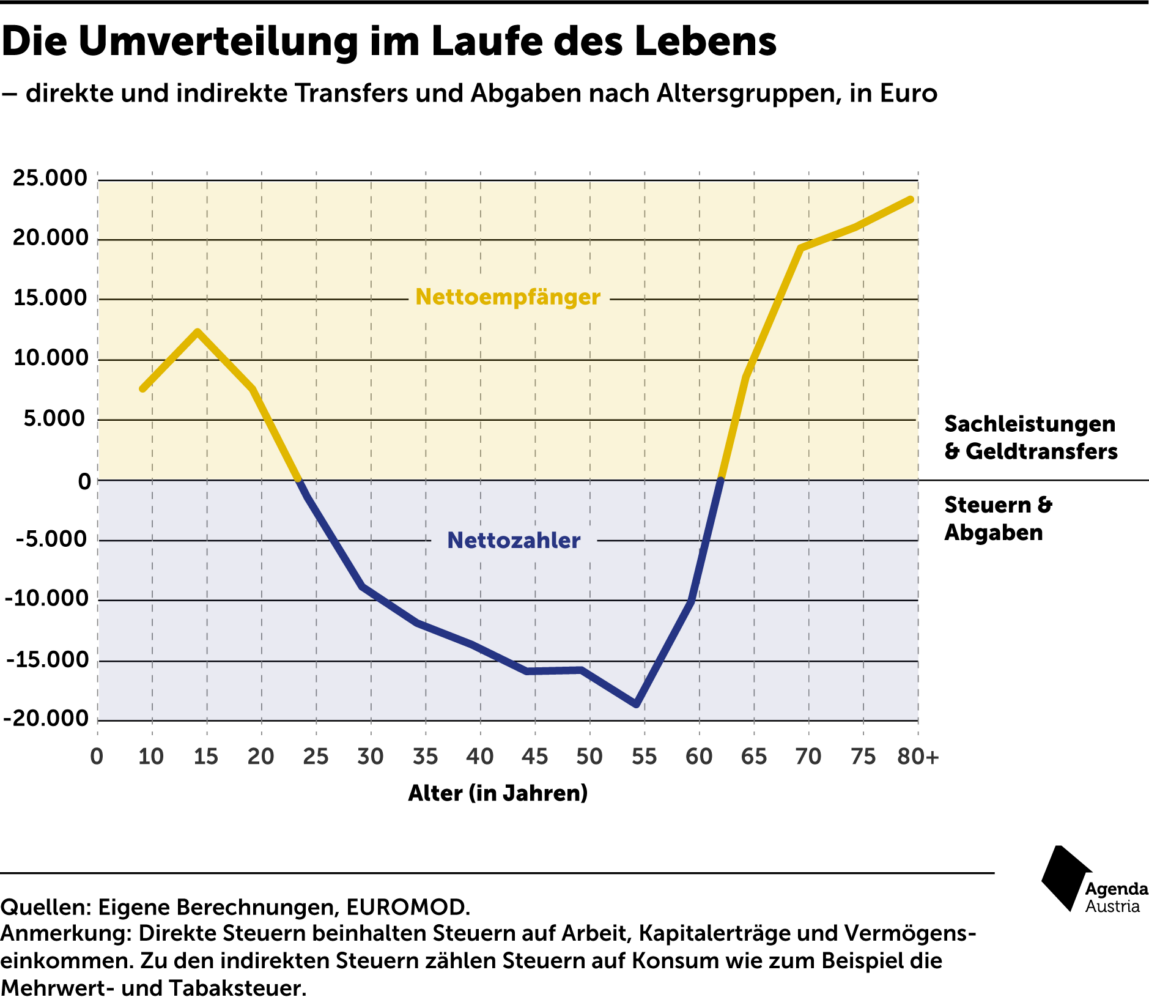

Aus Sicht des Sozialstaates lässt sich das Leben eines Österreichers in drei Phasen einteilen. In der ersten Phase profitiert man als Kind besonders stark vom Bildungsbereich, noch werden aber keine Beiträge zum Sozialstaat gezahlt. In dieser Phase sind wir alle durchschnittlich Nettoempfänger. Mit dem Ende der Ausbildung und dem Einstieg ins Berufsleben sind Beiträge zum Sozialstaat fällig. Beginnend rund um das 25. Lebensjahr herum gehören Österreicher im Durchschnitt zu den Nettozahlern. Mit steigender Erwerbsintensität gehen auch die Leistungen aus dem Bildungssystem zurück. Mit 34 Jahren sind die Bildungsleistungen, die wir im klassischen Bildungssystem (Schule und Universität) erhalten, für die meisten Menschen beendet. Die 50- bis 54-Jährigen stellen die zahlungskräftigste Gruppe im System dar. Durchschnittlich übersteigen in dieser Alterskohorte die Einzahlungen durch Steuern und Abgaben die erhaltenen Leistungen jährlich um knapp 20.000 Euro. Im Alter zwischen 60 und 64 Jahren wechseln bereits viele Menschen vom Erwerbsleben in die Pension und im Durchschnitt gehört man bereits wieder zu den Nettoempfängern des Landes.

Der Staat verteilt mehr um als gedacht

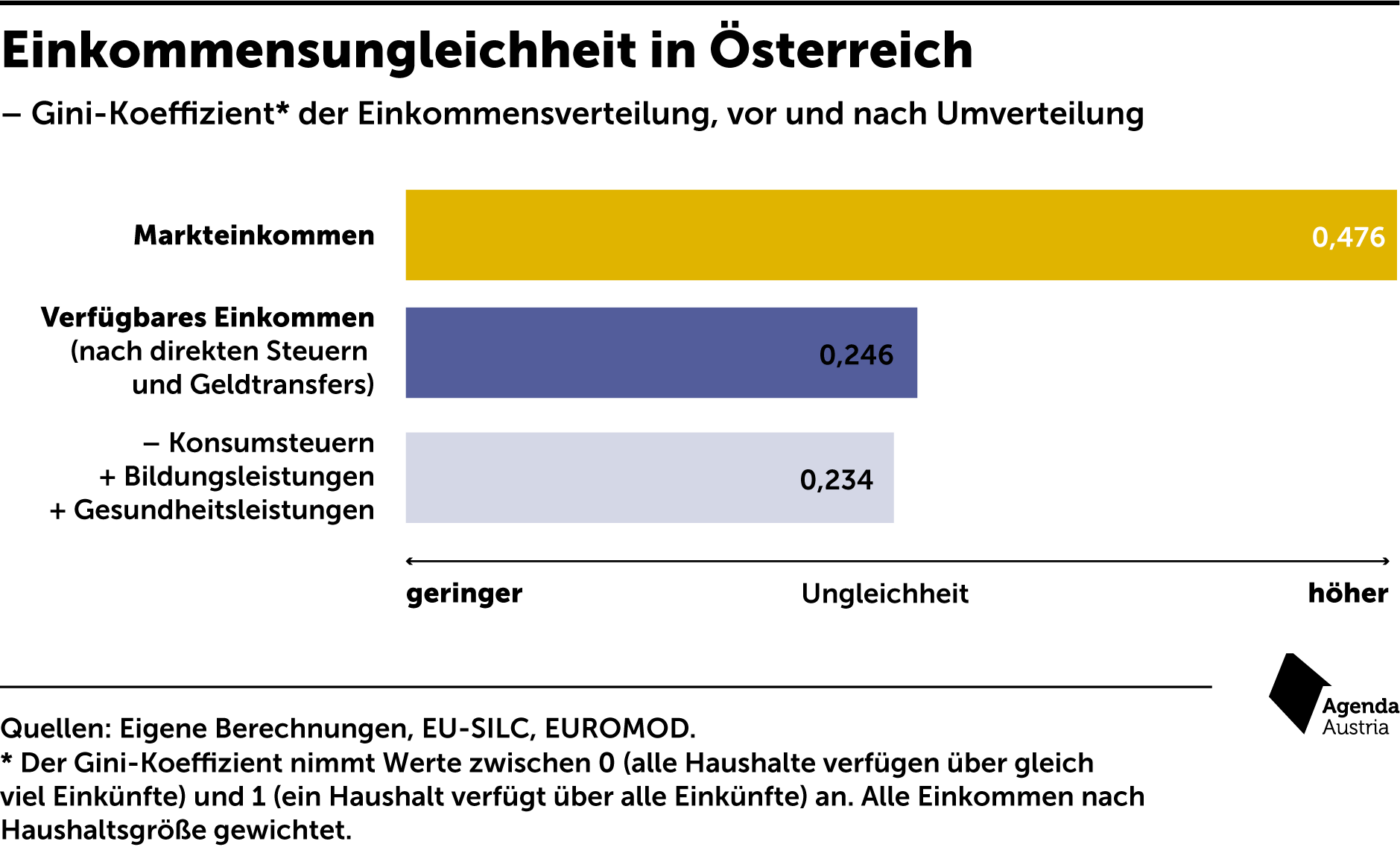

Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise wurde in den vergangenen Monaten viel über die Einkommensungleichheit diskutiert. Österreich schneidet dabei im internationalen Vergleich gut ab. [1] Das liegt nicht zuletzt am funktionierenden Sozialstaat. Ein weit verbreitetes Werkzeug zur Messung der Verteilung in einem Land ist der Gini-Koeffizient. Er nimmt Werte zwischen 0 (alle Haushalte verfügen über gleich viel Einkünfte) und 1 (ein Haushalt verfügt über alle Einkünfte) an. Mithilfe des Gini-Koeffizienten lässt sich zeigen, wie hoch die Ungleichheit in Österreich ist und an welcher Stelle die Umverteilung erfolgt.

Der Wert der Ungleichheit liegt vor dem Eingriff des Sozialstaates in Österreich bei 0,476. Unter Berücksichtigung der direkten Steuern und Geldleistungen sinkt er auf einen Wert von 0,246. Werden darüber hinaus die indirekten Steuern mit eingerechnet, steigt die Ungleichheit auf 0,26 – was darauf zurückzuführen ist, dass Konsumsteuern ärmere Haushalte in Relation zum Einkommen stärker belasten. Diese Ungleichheit wird jedoch durch die Einbeziehung von Sachleistungen weiter reduziert auf ein Niveau von 0,234. Das zeigt: Sachleistungen tragen zusätzlich noch einmal zur Verringerung der Ungleichheit bei. Sie finden allerdings bei internationalen Vergleichen zumeist keine Berücksichtigung.[2] Die Umverteilungsleistung des österreichischen Sozialstaats wird daher in diesen Untersuchungen unterschätzt.

Wie Corona den Sozialstaat belastet

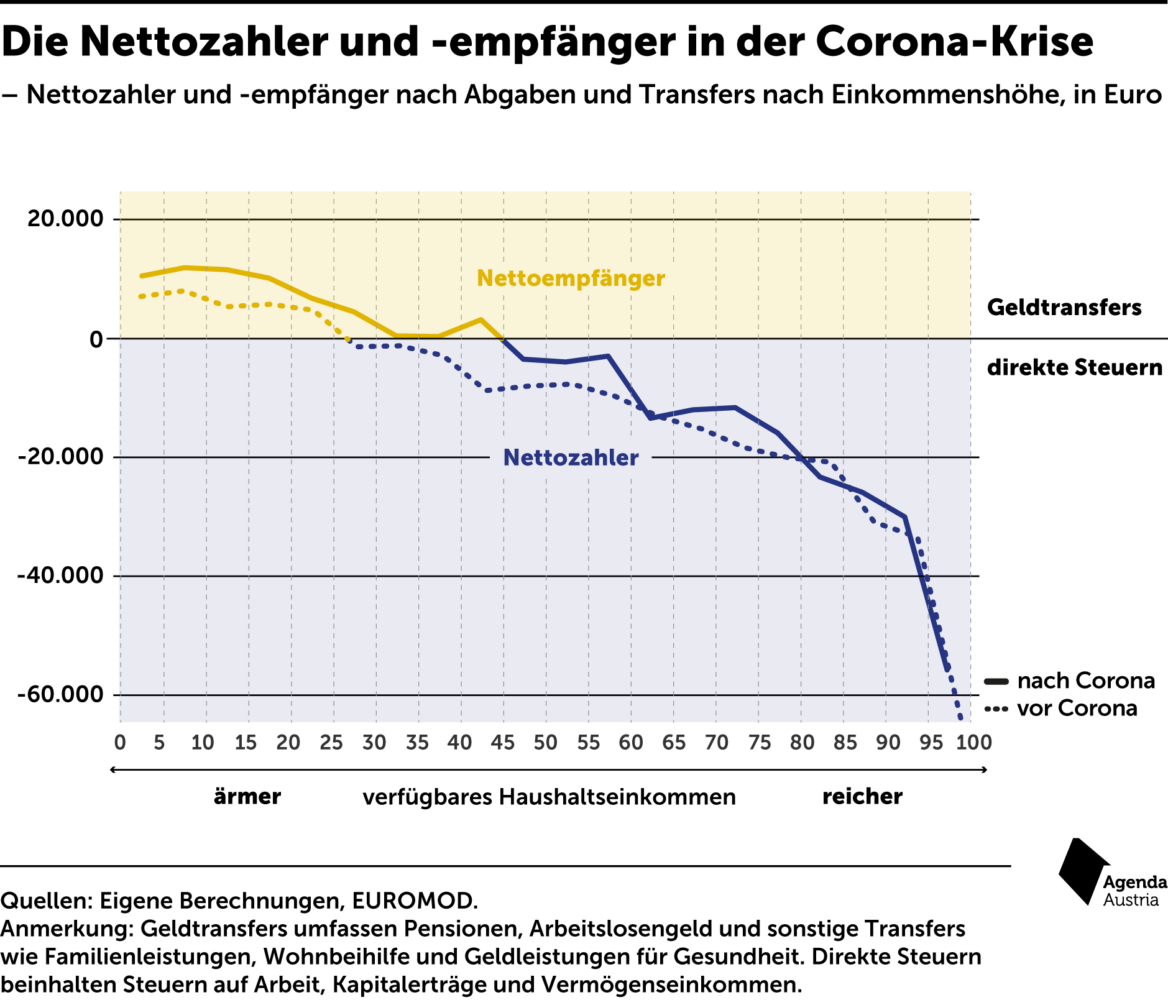

Die Corona-Pandemie hat den Sozialstaat stark gefordert. Die Zunahme von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit hat die Einnahmen aus den Einkommensteuern sinken und die Ausgaben für Arbeitslosengeld und staatliche Hilfen steigen lassen. So zeigen Berechnungen der Agenda Austria, dass unter Berücksichtigung von Steuern auf Einkünfte und Sozialversicherungsabgaben sowie staatlichen Geldtransfers der Anteil der Nettozahler aufgrund von Corona um knapp 20 Prozentpunkte deutlich gesunken ist.

Das wiederum bedeutet: Im Zuge der Pandemie ändert sich das Verhältnis von Nettozahlern und Nettoempfängern auf 55:45. In dieser Berechnung sind allerdings weder staatliche Sachleistungen noch die indirekten Steuern berücksichtigt. Für eine umfassende Analyse fehlen zum aktuellen Zeitpunkt (März 2021) die Daten zum veränderten Konsumverhalten, die erst in den nächsten Jahren verfügbar sein werden. Klar ist dennoch, dass die Zahl der Nettozahler aufgrund der Pandemie deutlich gesunken ist.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah