Der Erfolg der Schweiz

- 09.03.2017

- Lesezeit ca. 7 min

Gastbeitrag von Gerhard Schwarz

Das genossenschaftliche Staatsverständnis

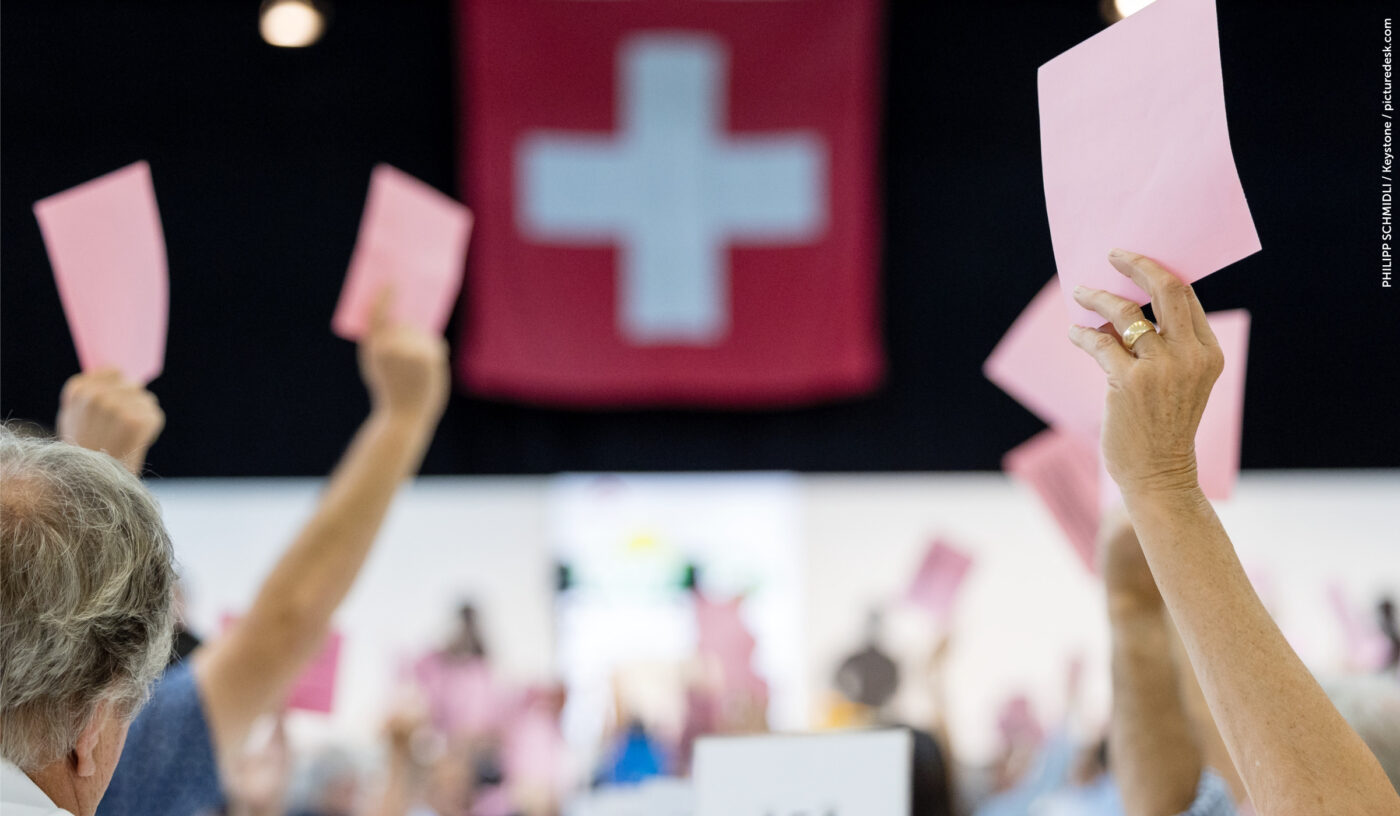

Wichtigste Besonderheit der Schweiz ist nicht die direkte Demokratie, sondern das genossenschaftliche Staatsverständnis. Es gilt von den Gemeinden über die Kantone bis zum Bund. Im Innern der prächtigen Kuppel des Bundeshauses zu Bern prangt nicht umsonst die Inschrift «Unus pro omnibus, omnes pro uno» (Einer für alle, alle für einen). In diesem Gedanken steckt etwas Solidarisches und Egalitäres. Daher wird, wer sich zu sehr von der Allgemeinheit abhebt (Ausnahme vielleicht Roger Federer) nicht bewundert, sondern kritisch beäugt. Zugleich steckt im Gedanken etwas Anarchisches, weil man sich nicht in eine von oben diktierte Ordnung einreihen, sondern die Ordnung selbst gestalten und die Verfassung mit Volksentscheiden weiterentwickeln will. Ein dreifaches Selbst – Selbstbestimmung, Selbsthilfe, Selbstverantwortung – steht im Zentrum. Der Begriff Eidgenossenschaft ist also keine verklärende Spielerei, sondern aus ihm leitet sich fast alles andere ab.

Das genossenschaftliche Staatsverständnis ist mit dem republikanischen verwandt, aber im Gegensatz zu diesem antielitär. Das Gemeinwohl soll von unten getragen werden, nicht von einer gewählten, aber doch leicht aristokratisch-elitären wohlmeinenden Regierung. Überall sonst wird trotz Aufklärung und eines meist gewaltsamen Übergangs vom Feudalismus zur Demokratie der Staat von oben her gedacht und als überlegener Lenker gesehen und herrscht viel Obrigkeitsgläubigkeit.

Das Schweizer Verständnis der Freiheit ist deshalb kein libertäres, wie man es in den USA zunehmend findet, wo schon die Existenz eines Staates als bedrohlich angesehen wird. Vielmehr verbindet sich in der Schweiz die Idee der Freiheit mit jener der Subsidiarität. So viel wie möglich sollte auf der Ebene des Individuums geregelt und erledigt werden. Aber weil kein Mensch alles allein bewältigen kann, braucht er gelegentlich Hilfe, zuerst von den «Genossen», die mit ihm leben und ähnliche Herausforderungen kennen, von der Familie, Freunden, Nachbarn und erst dann vielleicht vom Staat auf den verschiedenen Ebenen. Daraus ergibt sich der Vorrang des Individuums vor dem Staat, der Schutz des privaten Eigentums gegenüber den Interessen des Staates und der Schutz jeglicher Privatsphäre, auch der finanziellen.

Aus dem genossenschaftlichen Staatsverständnis leitet sich das Milizprinzip ab, die Vorstellung, der Beitrag des Einzelnen an den Staat solle nicht nur in Steuern bestehen, sondern auch in Arbeitsleistung (im Militär, der Politik, der Schule, der Justiz, den Kirchen und Vereinen). Der Satz «Der Staat sind wir alle» ist in fast jedem Land eine Hypokrisie. In der Schweiz kann man ihn aussprechen, ohne rot zu werden. Der Staat steht nicht über den Bürgern, er ist eine Genossenschaft der Bürger. Nicht er verleiht Freiheitsrechte, sondern er ist umgekehrt Ausdruck der naturrechtlichen Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern, die den Staat bilden. Sándor Márai bemerkte 1950 in einem Essay, die Schweizer verstünden Freiheit nicht als Luxus, sondern als genuines Recht.

Auf dem genossenschaftlichen Staat beruht auch die umstrittene Praxis, dass man Schweizerbürger wird, indem man Bürger einer Gemeinde wird. Die Vergabe der Staatsbürgerschaft erfolgt vielerorts durch Gemeindeversammlungen oder Parlamente. Sie entscheiden, ob sie jemand Neuen in ihre «Genossenschaft» aufnehmen wollen. Das Erfüllen von Kriterien wie der Aufenthaltsdauer oder eines guten Leumundes ist zwar Bedingung für die Einbürgerung, schafft aber kein Anrecht darauf. Zusätzlich muss man bei einer Mehrheit wohlgelitten sein. Dahinter steht die Überlegung, man erwerbe mit dem Bürgerrecht nicht nur Rechte und Pflichten, sondern es sei Ausdruck der Integration in eine neue Heimat, und diese Integration müsse auf Gegenseitigkeit beruhen.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah