Politische Konjunkturzyklen

- 27.09.2019

- Lesezeit ca. 3 min

Wenn das Parlament das Geld abschafft: Statt Schuldenbremse hieß es vor der Wahl noch einmal Ausgabenturbo: Mehr als 4,5 Mrd. Euro zusätzlich wurden bis 2023 verplant.

Da haben sich viele noch gewundert, was alles möglich ist. Die letzten Parlamentssitzungen der relativ kurzen 26. Gesetzgebungsperiode im Nationalrat haben eine Flut an Beschlüssen mit sich gebracht und jede Menge zusätzlicher Ausgaben für die kommenden Jahrzehnte.

Das von Übergangs-Finanzminister Eduard Müller eingeforderten Augenmaß war dabei eher störend. Innerhalb von drei Plenarsitzungen im Nationalrat wurden vor und nach dem Sommer noch einmal rund 4,5 Milliarden Euro bis 2023 verplant. Damit ist klar: Die von der alten Koalition noch nach Brüssel gemeldeten Überschüsse in den kommenden Jahren wird es nicht geben. Sie hätten sich gerade einmal auf rund drei Mrd. Euro bis 2023 summiert. Spielräume, die sich dank niedriger Zinsen und hoher Steuereinnahmen für Entlastungen oder mehr und zielgerichtete Mittel für Bildung, Breitband oder Infrastruktur ergeben hätten, sind weg.

Bei den vielen Beschlüssen im österreichischen Parlament hätte sich der Ökonom William Nordhaus jedenfalls ins Fäustchen gelacht und gesagt: “Hab ichs doch gewusst.” Der US-Volkswirt hat den Forschungszweig der Ökonomie, die sich mit dem politischen Konjunkturzyklus beschäftigt, wesentlich mitentwickelt (und für seine Beiträge rund um die Klimaökonomie 2018 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten).

Die Kernthese ist simpel: Wähler sorgen sich um die Wirtschaftslage und ihre Kaufkraft, die Politiker aber vor allem um ihre Wiederwahl. Und daraus ergeben sich über eine Legislaturperiode Effekte ähnlich einem Konjunkturzyklus. So wird vor einer Wahl noch einmal alles versucht, um mithilfe von Mehrausgaben oder versprochenen Steuersenkungen so viele Stimmen wie möglich zu umwerben. Nach der Wahl folgt dann aber die harte Realität.

In Österreich hieß es in den vergangenen Wochen vor allem: Noch einmal deutlich mehr Geld für die Pflege und die Pensionen. Außerordentliche Pensionsanpassung, Wiedereinführung der abschlagsfreien Pension mit 45 Beitragsjahren, die erste Pensionserhöhung schon früher. Aber auch die Aktion 20.000 wird wieder aufgenommen. Auf die Wirkung und ihre Folgekosten wurden die Maßnahmen meist gar nicht abgeklopft. Es ging im Parlament schnell schnell, oft per Abänderungsanträgen, also quasi in letzter Minute.

Es wäre im Sinne der Steuerzahler ein lohnenswertes Unterfangen, die kommende Legislaturperiode zu nutzen, um den politischen Gruppendruck zum Geldausgeben wenige Wochen oder Tage vor der Wahl effektiv abzustellen. Gesetze mit milliardenschweren Auswirkungen sollten jedenfalls erst einer Kostenfolgenabschätzung unterworfen werden. Eine strengere Ausgabenbremse könnte dafür sorgen, dass sich die Steuerzahlerkosten einer vorgezogenen Neuwahl nicht auf mehrere Milliarden summieren können – ohne zu wissen, wo das Geld herkommt. Im aktuellen Fall ist die Sache sowieso klar: Die sozialpolitischen Segnungen vor der Wahl für die Wähler sind die höheren Steuern oder Schulden nach der Wahl. Das darf eigentlich niemanden wundern.

Kommentar von Lukas Sustala in der „Wiener Zeitung“ (27.09.2019).

Mehr interessante Themen

Beschäftigungsboom in der Stadt Wien

In den letzten Jahren hat man in Wien zwar kräftig Beamte abgebaut, doch die Zahl der Vertragsbediensteten hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

Zinsen: Wenn Gratisgeld plötzlich etwas kostet

Was den Sparern in Österreich lange zu schaffen machte, war ein Segen für den Finanzminister.

Seit Samstag hat der Staat kein Geld mehr

Während wir jedes Jahr Gedenk- und Aktionstage für beinahe jedes erdenkliche Thema feiern, kommt ein Tag nach dem Geschmack der Agenda Austria zu kurz: „Der Tag der leeren Staatskasse“. Dieser soll auf die prekäre Budgetlage Österreichs aufmerksam machen. Am 7. Dezember 2024 hat der Staat alle Einnahmen ausgegeben. Für die verbleibenden Ta

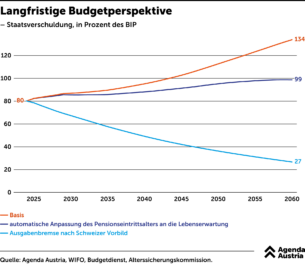

Langfristige Budgetperspektive

Ohne Reformen werden die Schulden Österreichs bis 2060 auf über 130 Prozent des BIP ansteigen. Selbst mit einer Anpassung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung würde die Schuldenquote auf knapp 100 Prozent anwachsen.

Einsparungen zur Budgetkonsolidierung

Wir von der Agenda Austria haben eine Kürzungsliste ausgearbeitet, mit deren Hilfe sich die Ausgaben des Staates wieder in Richtung Vorkrisenniveau bewegen. Nicht in absoluten Zahlen, sondern in Relation zur jährlichen Wirtschaftsleistung.

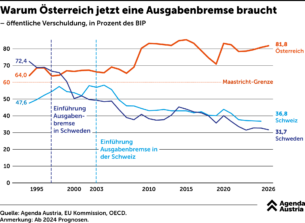

Warum Österreich eine Ausgabenbremse braucht

Wie versprochen, so gebrochen. Seit Jahren schwören bürgerliche Finanzminister hoch und heilig, sie würden beim Staat sparen, um die Bürger zu entlasten. Aber sie scheitern immer wieder an sich selbst, zu groß sind die Verlockungen, Geld unter dem Volk zu verteilen, statt die Schuldenstände zu reduzieren. Um sich von den Schulden-Sirenen losz