Sind mit Pensionsreformen noch Wahlen zu gewinnen?

- 23.02.2015

- Lesezeit ca. 4 min

In ihrer neuesten Studie geht die Agenda Austria der Frage nach, ob von der Pensionsautomatik nach schwedischem Vorbild mehr Wähler gewinnen oder verlieren würden. Und ob demnach mit einer Mehrheit für eine Reform zu rechnen wäre.

Ist das bestehende Pensionssystem dauerhaft finanzierbar und jüngeren Generationen gegenüber fair? Angesichts des rasant steigenden Zuschusses aus dem Bundesbudget zu den Pensionen ist die Antwort der Agenda Austria auf beide Fragen: Nein. Unsere Volkswirte Michael Christl und Dénes Kucsera haben sich daher angesehen, ob die Gewinner einer Pensionsreform noch in der Mehrheit sind. Konkret haben sie berechnet, wer von der Einführung einer Pensionsautomatik gewinnen, wer verlieren würde.

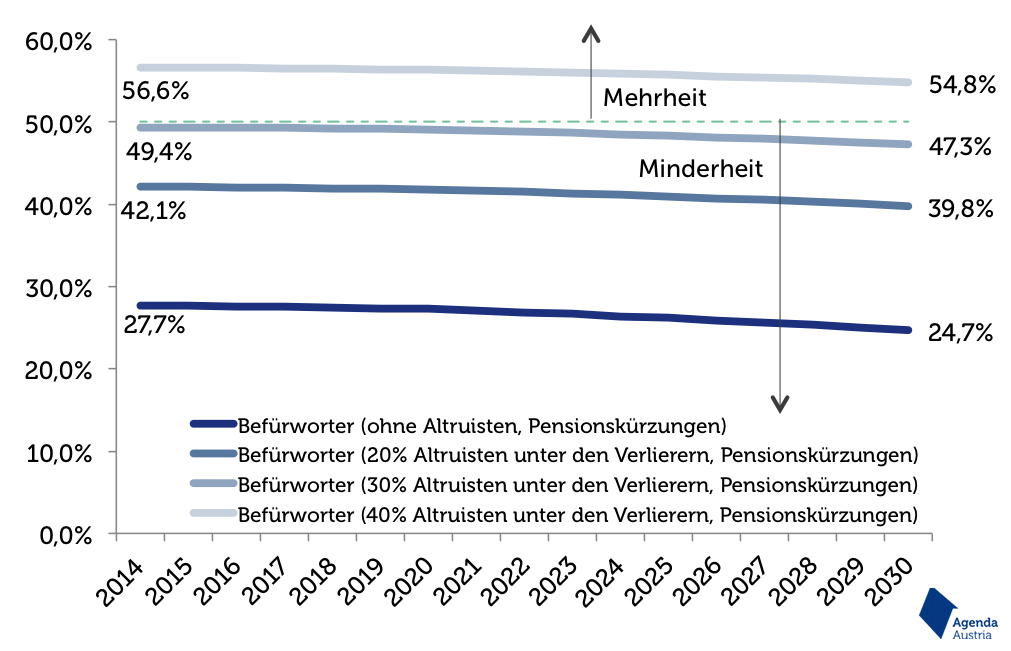

Die harte Tatsache ist: Schon im Jahr 2014 hätten 72,3 Prozent der Wähler gegen eine Reform stimmen müssen, weil für sie das bestehende System finanzielle Vorteile bringt und sie auf Kosten der restlichen 27,7 Prozent besser gestellt sind. Dass schon jetzt nur ein gutes Viertel der Wähler ein faires und finanziell nachhaltiges Pensionssystem bevorzugen würde, ist ein warnendes Indiz dafür, dass das Pensionsantrittsalter in Österreich für ein funktionierendes System zu niedrig ist und die Anhebung nicht schnell genug erfolgt. Mit anderen Worten: Würden alle Bürger dieses Landes nur auf ihren eigenen finanziellen Vorteil schielen, lehnten sie jede Reform des Status Quo ab.

Wie sieht es aber aus, wenn Gewinner des jetzigen Modells für den Erhalt des öffentlichen Umlagesystems stimmen – und damit gegen ihr eigenes finanzielles Interesse? Internationale Studien gehen davon aus, dass etwa 20 Prozent der Bevölkerung altruistische Motive verfolgen. Um eine Mehrheit für eine Pensionsautomatik zu finden, sind in Österreich aber schon mehr als 30 Prozent selbstlos denkender Wähler nötig:

Das bedeutet freilich nicht, dass eine Reform politisch nicht mehr durchsetzbar ist. Sondern dass die Gruppe derer, die von einer Reform nach schwedischem Vorbild profitiert, immer kleiner wird. Politisch wird eine Reform also immer schwerer durchsetzbar – ein Grund dafür, sie möglichst rasch anzugehen.

Wie bereits erwähnt erklärt sich das Ergebnis mit dem viel zu niedrigen faktischen Pensionsantrittsalter. Wie sieht die Interessenlage der Wähler aber aus, wenn das Antrittsalter schneller als von der Regierung vorhergesehen steigt und “schon” im Jahr 2020 Männer und Frauen mit 65 Jahren in Pension gehen? In diesem Fall hängt die Zahl der Reformgewinner bzw. -verlierer davon ab, wer den Zuschuss aus dem Bundesbudget zu den Pensionen bezahlt: die Erwerbstätigen oder die Pensionisten. Die für Österreich wahrscheinlichste Variante ist, dass der Bundesbeitrag von beiden Gruppen gleichermaßen finanziert werden muss. Von Pensionisten über ausbleibende oder schwache Pensionserhöhungen, von den Beitragszahlern über höhere Steuern oder Beiträge. In diesem Fall gibt es noch bis 2018 eine Mehrheit für eine Reform, denn die Zahl der Wähler, die davon profitieren würde, nimmt ständig ab.

Damit die politischen Kosten bzw. die Quittung an der Wahlurne für eine Pensionsreform möglichst gering ausfällt, gilt es zunächst, die Ungerechtigkeiten des aktuellen Systems für alle klar erkennbar darzustellen: Damit jene, die von einer Reform profitieren würden, das auch wissen. In Österreich dürfte das derzeit nicht der Fall sein. Schon jetzt übersteigen die Kosten der Pensionen die Einzahlungen um knapp acht Milliarden Euro im Jahr. Obwohl monatlich 22,8 Prozent der Bruttolöhne in das Pensionssystem eingezahlt werden und Österreich damit zu den teuersten Ländern der industrialisierten Welt zählt, reicht das Geld nicht. Allein um die Dimension begreifbar zu machen: Müssten die Erwerbstätigen die Pensionslücke bezahlen, würden monatlich 151 Euro fällig (zusätzlich zu den 22,8 Prozent der Bruttolöhne). Abgedeckt werden können die Kosten der Pensionslücke über höher Steuern bzw. Beiträge von den Aktiven – oder über Schulden, die künftigen Generationen umgehängt werden. Österreichs Regierung hat sich für die zweitgenannte Variante entschieden.

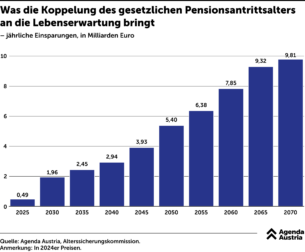

Um die Chancen auf ein finanziell nachhaltiges Pensionssystem zu erhöhen, müssen die Wähler also von der Dringlichkeit einer Reform im Sinne des Staatsganzen überzeugt werden. Ist diese Voraussetzung erfüllt, dann sollte die steigende Lebenserwartung automatisch, also ohne jeweils nötige Beschlüsse der Politik, bei der Berechnung der Renten berücksichtigt werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die transparenteste ist, das gesetzliche Pensionsantrittsalter automatisch entsprechend der höheren Lebenserwartung anzupassen.

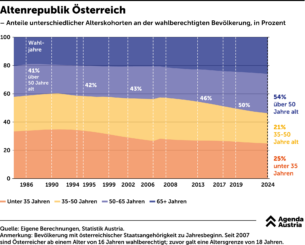

Fazit: Eine Pensionsreform ist im Sinne der Allgemeinheit notwendig, gleichzeitig wird sie immer unpopulärer. Eines darf dabei allerdings nicht vergessen werden: Je früher das System reformiert wird, desto schneller wird dies auch von den Wählern belohnt werden. Denn der Anteil der Älteren an der Bevölkerung steigt von Wahl zu Wahl.

Die gesamte Studie finden Sie hier zum Download.

Mehr interessante Themen

Wie stark die Pensionskosten bis 2029 steigen

Die Pensionskosten steigen in diesem Jahr auf rund 33 Milliarden Euro, bis 2029 sollen sie bereits 38,3 Milliarden Euro erreichen. Ohne das Maßnahmenpaket von Türkis-Rot-Pink würden sie laut Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera bei 40,2 Milliarden liegen – also nur ein geringfügiger Unterschied zum Sparpaket. Er spricht sich daher erneut daf

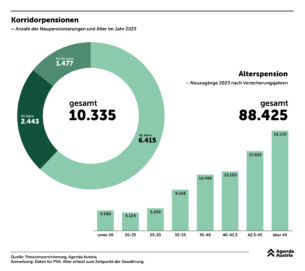

Was die Reform der Korridorpension bringt

Ab 2026 wird der Zugang zur Korridorpension, der klassischen Form der Frühpension, schrittweise eingeschränkt.

Warum blau-schwarz bei den Pensionen handeln muss

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos wird die Aufgabe für die kommende Regierung nicht leichter. Neben dem fehlenden Wirtschaftswachstum fehlt es auch am lieben Geld. Ein seit langem bekannter Kostentreiber sind die Pensionen. Sie sind der größte Ausgabenposten im Bundesbudget, riesiger Treiber des Budgetproblems und

Was eine spätere (Früh-)Pension bringen würde

Obwohl die Pensionen den Staatshaushalt in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Mehrkosten belasten, spielen sie bei den Regierungsverhandlungen keine nennenswerte Rolle. Schon jetzt ist der Zuschuss zu den Pensionen mit über 30 Milliarden Euro der größte Ausgabenposten des Staates, in den kommenden zehn Jahren kommen weitere fünf Millia

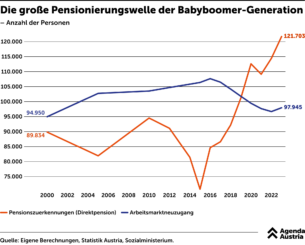

Die große Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation

Die Lebenserwartung der Menschen in Österreich wird weiter steigen und die Anzahl der über 65-Jährigen wird in den kommenden Jahren um fast eine Million zunehmen. Zwar wird die laufende Anhebung des Frauenpensionsalters einen kleinen Beitrag leisten, jedoch nicht ausreichen.

Willkommen in der Altenrepublik Österreich

Österreich hat gewählt, entschieden haben die Nationalratswahl vor allem die Älteren: Über die Hälfte der Wahlberechtigten war 50 Jahre oder älter. Obwohl das Wahlalter vor geraumer Zeit von 18 auf 16 Jahre gesenkt wurde, nimmt der Anteil an jungen Wählern immer weiter ab, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.