Pensionen: Von Entspannung keine Spur!

Foto: © Fotolia.com

- 06.02.2018

- Lesezeit ca. 3 min

Der niedrigere Zuschuss aus dem Budget zu den Pensionen ist erfreulich. Ohne Einmaleffekte und ohne Beschäftigungsbonus wäre das Minus aber gewachsen. Und das trotz Hochkonjunktur und niedriger Inflation.

Im Vorjahr mussten knapp 9 Milliarden Euro aus dem Bundesbudget zu den Pensionen zugeschossen werden, 2016 waren es noch 9,9 Milliarden Euro. Dieser deutliche Rückgang ist erfreulich, löst aber das grundsätzliche Pensionsproblem nicht.

Ausschlaggebend für den niedrigeren Zuschuss war nämlich neuerlich die niedrige Inflation, wodurch die Pensionen schwächer gestiegen waren. Hinzu kommt der wirtschaftliche Aufschwung und die damit einhergehende gute Entwicklung am Arbeitsmarkt: Es gab mehr Beschäftigte, die in das Pensionssystem einzahlten.

Staat schießt zusätzliches Geld zu

Nicht übersehen werden sollte auch, dass einige der zusätzlichen Einzahlungen in das Pensionssystem vom Staat selbst kommen: Durch den Beschäftigungsbonus, der im Juli 2017 gestartet wurde, schießt der Staat zusätzliches Geld in die Pensionsversicherung zu, auch wenn das nicht als staatlicher Zuschuss gewertet wird. Seit der Einführung des Beschäftigungsbonus hat sich der Staat dazu verpflichtet, unter dem Deckmantel der Wirtschaftsförderung geschätzt knapp 400 Millionen Euro indirekt in die Pensionsversicherung zuzuschießen.

Hinzu kommen Einmaleffekte in Höhe von knapp 700 Millionen Euro. Unter anderem durch die Bank Austria, die rund 770 Millionen Euro in das öffentliche Pensionssystem zahlen muss, weil sie rund 3.000 Beschäftigte von der hauseigenen Pensionsversicherung in die öffentliche überführte. 270 Millionen Euro wurden davon laut Finanzministerium bereits 2017 verbucht. Zusätzliche 410 Millionen Euro sind ein “Abrechnungsrest” aus dem Jahr 2016.

Finanzierung der Pensionen auf feste Beine stellen

Ungeachtet dessen gehen die Schritte zur Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters in die richtige Richtung. Aber diese Schritte sind zu sanft und sie zeigen auch nur sanfte Auswirkungen. Denn wenn nun Menschen etwas länger arbeiten, erwerben sie auch höhere Pensionsansprüche. Das Finanzierungsproblem bei den Pensionen verschiebt sich also nur ein wenig nach hinten (Genaueres dazu finden Sie hier).

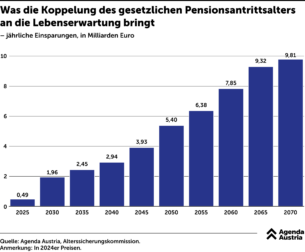

„Anstatt weiter auf Entspannung zu hoffen, sollte die Finanzierung der Pensionen auf feste Beine gestellt werden“, meint Michael Christl vom Ökonomen-Team der Agenda Austria. Nur wenn die steigende Lebenserwartung berücksichtigt wird, so Christl, werden die Budgetausgaben für die Pensionen zukünftig nicht weiter nach oben klettern: „Schweden, wo sozialen Fragen traditionell ein hoher Stellenwert zukommt, hat es vorgemacht: Dort hängt die Höhe der Pension von der erwarteten Bezugsdauer ab.“

Soll heißen: Steigt die Lebenserwartung, muss entsprechend länger gearbeitet werden, um dieselbe Pension zu bekommen. In Österreich wird noch immer so früh in Pension gegangen wie Anfang der 1970er Jahre, obwohl die Lebenserwartung in der Zwischenzeit um elf Jahre gestiegen ist.

Mehr interessante Themen

Wie stark die Pensionskosten bis 2029 steigen

Die Pensionskosten steigen in diesem Jahr auf rund 33 Milliarden Euro, bis 2029 sollen sie bereits 38,3 Milliarden Euro erreichen. Ohne das Maßnahmenpaket von Türkis-Rot-Pink würden sie laut Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera bei 40,2 Milliarden liegen – also nur ein geringfügiger Unterschied zum Sparpaket. Er spricht sich daher erneut daf

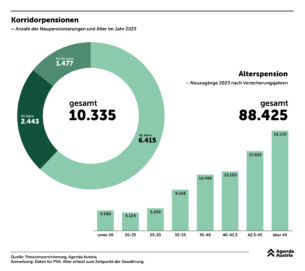

Was die Reform der Korridorpension bringt

Ab 2026 wird der Zugang zur Korridorpension, der klassischen Form der Frühpension, schrittweise eingeschränkt.

Warum blau-schwarz bei den Pensionen handeln muss

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos wird die Aufgabe für die kommende Regierung nicht leichter. Neben dem fehlenden Wirtschaftswachstum fehlt es auch am lieben Geld. Ein seit langem bekannter Kostentreiber sind die Pensionen. Sie sind der größte Ausgabenposten im Bundesbudget, riesiger Treiber des Budgetproblems und

Was eine spätere (Früh-)Pension bringen würde

Obwohl die Pensionen den Staatshaushalt in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Mehrkosten belasten, spielen sie bei den Regierungsverhandlungen keine nennenswerte Rolle. Schon jetzt ist der Zuschuss zu den Pensionen mit über 30 Milliarden Euro der größte Ausgabenposten des Staates, in den kommenden zehn Jahren kommen weitere fünf Millia

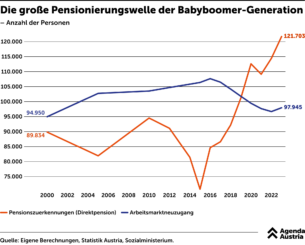

Die große Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation

Die Lebenserwartung der Menschen in Österreich wird weiter steigen und die Anzahl der über 65-Jährigen wird in den kommenden Jahren um fast eine Million zunehmen. Zwar wird die laufende Anhebung des Frauenpensionsalters einen kleinen Beitrag leisten, jedoch nicht ausreichen.

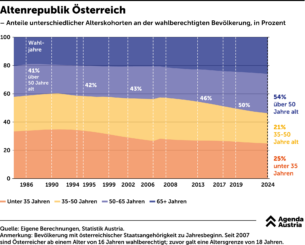

Willkommen in der Altenrepublik Österreich

Österreich hat gewählt, entschieden haben die Nationalratswahl vor allem die Älteren: Über die Hälfte der Wahlberechtigten war 50 Jahre oder älter. Obwohl das Wahlalter vor geraumer Zeit von 18 auf 16 Jahre gesenkt wurde, nimmt der Anteil an jungen Wählern immer weiter ab, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.