Österreichs wahres Budgetproblem

Foto: © BMF/Bruckberger

- 18.03.2018

- Lesezeit ca. 3 min

Mit Spannung erwarten wir die kommende Budgetrede des Finanzministers am 21. März. Hartwig Löger hat keine einfache Aufgabe, denn der österreichische Staatshaushalt ist chronisch krank. Die Agenda Austria wünscht gute Besserung – und hat neben einer Diagnose auch ein paar Vorschläge zur Behandlung erarbeitet.

Österreich verschuldet sich immer weiter, und die Ausgaben steigen dabei sogar noch kontinuierlich an. 2017 lagen die Ausgaben des Staates inklusive der Länder und Gemeinden um 3,7 Milliarden Euro über seinen Einnahmen. Dr. Dénes Kucsera, Ökonom der Agenda Austria, gibt zu bedenken: „Es macht hierzulande kaum einen Unterschied, ob es der Konjunktur gut oder schlecht geht – neue Schulden gemacht werden immer. Das muss sich dringend ändern.“

Aber warum wachsen die Ausgaben des österreichischen Staats immer weiter?

In unserer Studie „Die Schuldenrakete: Warum Österreichs Staatsausgaben immer weiter wachsen und was man dagegen tun kann“ in Kooperation mit Professor Reinhard Neck von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt überprüfen wir zwei bekannte Hypothesen, um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen: Das so genannte Wagnersche Gesetz und die These der Baumolschen Kostenkrankheit.

Ginge es nach Wagner, so würde in Österreich die Nachfrage der Bürger nach staatlichen Gütern und Dienstleistern umso stärker steigen, je wohlhabender das Land ist: Je reicher die Bürger, desto höher ihre Ansprüche an den Staat – der dann zwangsläufig weiter wachsen und mehr ausgeben muss.

Öffentliche Löhne steigen schneller als in Privatwirtschaft

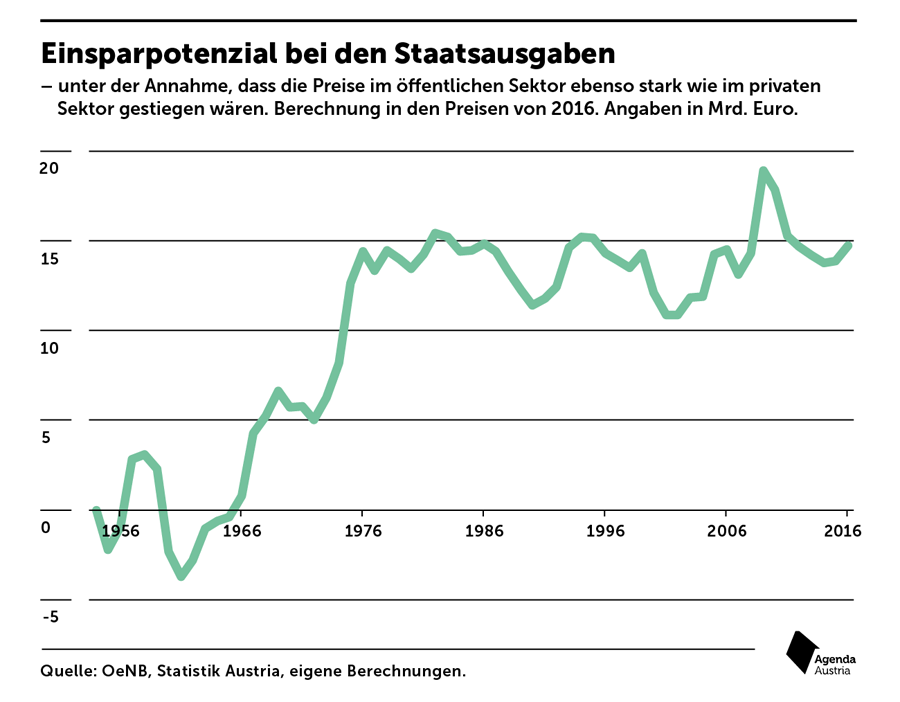

Die Agenda Austria kommt allerdings zu einem Ergebnis, bei dem sich die These der Baumolschen Kostenkrankheit bestätigt. Diese erklärt das fortwährende Wachstum der Staatsausgaben durch ein Missverhältnis in der Entwicklung der Löhne und der Produktivität des öffentlichen Sektors. In Österreich wird das Baumolsche Szenario sogar übertroffen: Die öffentlichen Löhne stiegen hierzulande nicht nur ähnlich stark wie in der freien Wirtschaft, sondern deutlich schneller – die Produktivität hingegen hielt nicht Schritt. Dies gibt auch Hinweis auf Einsparpotenziale, die sich sehen lassen können, wie die folgende Grafik zeigt:

Um Österreich von seiner chronischen Kostenkrankheit zu kurieren, empfiehlt die Agenda Austria folgende Maßnahmen:

- Eine faire Bestandsaufnahme: In welchen Bereichen hat der österreichische Staat ein Monopol oder Quasi-Monopol? Und ist das an dieser konkreten Stelle wirklich sinnvoll?

- Die Möglichkeiten der Digitalisierung stärker nutzen – auch in der öffentlichen Verwaltung und in Bildungseinrichtungen.

- Den Föderalismus und damit den fiskalischen Wettbewerb stärken: Wenn lokale und regionale Regierungen ihre Ausgaben vor den steuerzahlenden Bürgern rechtfertigen müssten, würden sie die zur Verfügung stehenden Budgets besser nutzen und weniger Schulden machen.

- Eine Schuldenbremse einführen, die diesen Namen auch wirklich verdient: Die österreichische Schuldenbremse orientiert sich zwar an der Schuldenregel in Deutschland, ist aber nicht, wie dort und übrigens auch in der Schweiz, Teil der Verfassung. In Deutschland schafft der Verfassungsrang eine stärkere Bindung der Regierung an das Gesetz, während es hierzulande ausreicht, gute Vorsätze zu haben.

- Mit der Konjunktur gehen: Die Schweizer Schuldenbremse behält den Staatshaushalt über einen kompletten Konjunkturzyklus im Blick: Bei einem überdurchschnittlich starken Wirtschaftswachstum muss der Bund einen Überschuss erwirtschaften, in Zeiten schwacher Wirtschaftsleistung ist ein klar begrenztes Defizit erlaubt.

- Ausgaben bremsen: Zusätzlich zu einer Schuldenbremse wäre eine Ausgabenbremse ratsam, wie sie beispielsweise in Schweden gilt. Nur so kann vermieden werden, dass die Regierung auf steigende Ausgaben einfach nur mit einer weiteren Erhöhung der Steuern reagiert.

Mehr interessante Themen

Die Schuldenrakete

Warum Österreichs Staatsausgaben immer weiter wachsen und was man dagegen tun kann.

Die Agenda Austria forscht in diesem Paper nach möglichen Gründen für die immer weiter steigenden Ausgaben des österreichischen Staates: Warum verschuldet sich Österreich, und warum wird jedes Jahr noch mehr ausgegeben? Um diese Fragen zu klären, greifen die Autoren auf zwei bekannte Hypothesen zurück – zum einen auf das so genannte Wagner

Warum Österreich eine Schuldenbremse braucht

Statt das Defizit mit wenig durchdachten Beschlüssen zu erhöhen, sollte der Nationalrat heute zumindest eine wirksame Schuldenbremse beschließen. Noch besser wäre eine zusätzliche Ausgabenbremse, so wie in Schweden.

Yes, you can!

Der Wirtschaftsstandort Österreich: Eine Roadmap in die Top Ten

Damit sich die heimische Wirtschaft international bewähren kann und auf diese Weise der Sozialstaat finanzierbar bleibt, muss Österreich den Übergang von einer sicherheitsorientierten zu einer innovationsfreundlichen Politik schaffen. Unsere Volkswirte und Bildungsexperten haben hierzu einen leicht nachvollziehbaren Maßnahmenkatalog ausgearbeit

Die teuren Eigenheiten des Finanzausgleichs

In Österreich ist nicht jeder Bürger gleich viel wert – große Gemeinden erhalten vom Bund pro Einwohner mehr Geld als kleine. Das verführt sie dazu, pro Kopf mehr Schulden aufzunehmen. Dienstleistungen für anderswo wohnende Bürger sollten daher pauschal abgegolten werden.

Digitalisierung: Neuer Themenschwerpunkt der Agenda Austria

Zeiten großen technologischen Wandels sind Zeiten großer Verunsicherung. Dies gilt auch für die Digitalisierung. Wir Menschen fürchten uns vor Massenarbeitslosigkeit und hyperintelligenten Maschinen, die unser Leben bestimmen. Dabei übersehen wir die vielen großen Chancen, die uns neue Innovationen eröffnen.