Österreichs schmutziges Geheimnis

- 07.10.2013

- Lesezeit ca. 6 min

Das österreichische Wirtschaftswunder ist das Ergebnis einer ziemlich geschickt manipulierten Realität. Das kleine Land am Fuße der Alpen wird im Ausland für seine niedrige Arbeitslosigkeit und sein hohes Wirtschaftswachstum bewundert. Im Inland wiederum wird der Wirtschaftsstandort als "abgesandelt" bezeichnet. Wie das zusammenpasst? Besser als man glauben möchte.

Österreich erntet neuerdings wieder bewundernde Blicke aus aller Welt. Während die Finanzkrise hunderttausende Menschen in Europa um ihren Job bringt, vermeldet Österreich Beschäftigungsrekorde. Das kleine Land am Fuße der Alpen glänzt nicht nur mit der niedrigsten Arbeitslosenrate der ganzen EU, sondern auch mit der zweithöchsten Wirtschaftsleistung pro Kopf. Das wiederum zieht all jenen den argumentativen Boden unter den Füßen weg, die von der Staatsführung einen radikalen Wandel einfordern. Einen Wandel im Umgang mit öffentlichem Geld, im Anspruchsdenken an den Staat sowie in der raubritterlichen Besteuerung der Bürger. Wer all das für überfällig hält, muss sich den Einwand gefallen lassen, dass das österreichische Modell so schlecht nicht sein kann, führte das Land andernfalls nicht die wichtigsten Statistiken an.

Nicht unerwähnt bleiben sollte freilich, wie Österreich zu seinem kleinen Wirtschaftswunder gekommen ist. Es ist das Ergebnis einer ziemlich geschickt manipulierten Realität. Seit vielen Jahren wird die Arbeitsmarktstatistik im Namen der “sozialen Gerechtigkeit“ frisiert, indem der Staat Menschen so früh wie möglich aus dem Erwerbsleben lockt. Seit ebenso vielen Jahren erkaufen sich österreichische Regierungen mit dem Geld anderer Leute fiktives Wirtschaftswachstum. Während mit traurigen Augen der “kaputtgesparte Staat“ beklagt wird, wachsen die öffentlichen Ausgaben ohne Unterbrechung, allein in den vergangenen zehn Jahren um 41 Prozent (die Preise sind im selben Zeitraum um 24 Prozent gestiegen). Reduzierte der Staat seine Ausgabenquote auf das Vorkrisenniveau von 48 Prozent des BIP, wäre ein Mini-Crash die unmittelbare Folge.

Hohe Schulden

Der expandierende Staatshaushalt beflügelt nicht nur das nominelle Wachstum, sondern auch die im Namen nachwachsender Generationen eingegangenen Verbindlichkeiten. Auf jedem Österreicher lasten mittlerweile öffentliche Schulden in der Höhe von 31.000 Euro (56.000 Euro je Erwerbstätigem). Wie sehr das “Wirtschaftswunderland“ seine Verhältnisse überdehnt, zeigt der Umstand, dass Österreich selbst in Jahren hervorragender Konjunktur die Zinsen für seine Altschulden nicht bezahlen konnte, ohne neue Kredite aufzunehmen. In Zeiten künstlich niedrig gehaltener Zinsen ist die Refinanzierung der Staatsschulden keine Hexerei. So kommt der Zinsendienst die Republik heuer mit 8,2 Milliarden Euro zwar um neun Prozent teurer als noch im Hochkonjunkturjahr 2007, der Schuldenpegel ist seither aber um 42 Prozent auf 233 Milliarden Euro angeschwollen – und die konjunkturellen Aussichten sind alles andere als erfreulich.

“Kein Wunder” tönt es aus den Reihen der Politik. “Der Staat musste ja die Banken retten.” Ja, die Rettung der Banken kostet jede Menge Geld. Aber das ändert nichts daran, dass der Schuldenzuwachs in erster Linie eine Budgetpolitik spiegelt, die nur ein Ziel kennt: konsequent mehr auszugeben als einzunehmen, insbesondere in Zeiten guter Konjunktur. Selbst bei genauer Rechnung gehen nicht mehr als zehn Milliarden Euro auf das Konto der Bankenrettung, der größte Brocken entfällt noch dazu auf eine nicht ganz unpolitische Ex-Landesbank aus Kärnten. Eine Bank, die vor allem einem Zweck zu dienen hatte: die wirtschaftliche Realität eines Bundeslandes schönzurechnen.

Die EZB und das Zinsdilemma

Ungemütlich wird die Sache spätestens dann, wenn die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank ihr Ende findet. Und das wird unweigerlich passieren, womit die Kosten für die öffentlichen Schulden durch die Decke gehen werden. Nur in der österreichischen Innenpolitik scheint das niemanden sonderlich zu kratzen. Weshalb auf die Bürger dieses Landes zwei wenig erfreuliche Entwicklungen warten: Entweder werden sie ihrem Ersparten dabei zusehen, wie es “weginflationiert“ wird. Oder sie werden sich auf höhere Steuern einzustellen haben, weil die Politik nicht gewillt ist, den öffentlichen Ausgabenrausch zu beenden. Mit Variante eins werden all jene betrogen, die in den vergangenen Jahren nicht auf Teufel komm raus konsumiert, sondern gespart haben. Variante zwei wiederum trifft jene, die mehr in die staatlichen Kassen einzahlen als sie entnehmen – also die Minderheit des Elektorats. Man muss keine amtlich geprüfte Kassandra sein, um zu erkennen, welche der beiden Varianten die wahrscheinlichste ist: die Kombination aus beiden.

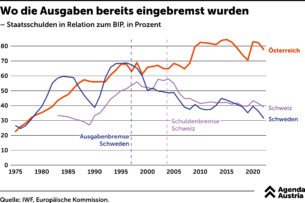

Dabei ist es ja nicht so, dass es zum österreichischen Weg keine Alternativen gäbe. Während der heimische Bundeshaushalt seit 1945 gezählte viermal im Plus war, hat die Schweiz selbst in den vergangenen fünf Jahren der wütenden Wirtschaftskrise ausnahmslos Haushaltsüberschüsse ausgewiesen. Ohne, dass irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, ein “Kaputtsparen“ des Landes zu beklagen. Möglich wurden diese Überschüsse durch die verfassungsmäßig verankerte Schuldenbremse, in Kombination mit dem eidgenössischen Wettbewerbsföderalismus. Letzterer stellt sicher, dass das Geld dort eingenommen werden muss, wo es ausgegeben wird. Eine Steuerhoheit für föderale Einheiten gekoppelt mit einer Schuldenbremse würde auch in Österreich Wunder wirken und dem ganzen Land die unsägliche Debatte über die Verwaltungsreform ersparen. Sie würde nämlich dann “von unten“ durchgesetzt, nicht von oben dekrediert.

Vorbild Schweden

Beachtlich ist auch der Fall Schweden. Zur Sanierung des defizitären Staatshaushalts zückten die schwedischen Sozialdemokraten ein Instrument, das hierzulande als unbarmherziger Tritt gegen die Menschenwürde verstanden wird: Kürzung der öffentlichen Ausgaben, gepaart mit einem Umbau des Sozialstaates. Geradezu beispielgebend war die Pensionsreform. Zwischen 61 und 67 Jahren kann das Pensionsantrittsalter frei gewählt werden – je kürzer man arbeitet, desto niedriger fällt die Rente aus, je länger, desto höher. Mit dem Ergebnis, dass Frauen in Schweden im Schnitt mit 63,6 Jahren in Pension gehen, Männer mit 66. Eine Österreicherin scheidet mit 57,5 Jahren aus dem Erwerbsleben aus, ein Österreicher mit 58,9 Jahren. Schweden bereitet übrigens eine Verschiebung des Korridors nach hinten vor, während Österreichs Sozialminister das heimische Pensionssystem für zukunftsfit erklärt.

In Schweden liegen die Staatsschulden heute bei 38 Prozent der Wirtschaftsleistung, in Österreich doppelt so hoch. Und das, obwohl die Steuer- und die Staatsausgabenquoten mittlerweile fast auf demselben Niveau liegen. Nicht zufällig zählen die Schweiz und Schweden heute zu den vier attraktivsten Wirtschaftsstandorten der Welt. Beide Länder konnten sich aus dem Mittelfeld in die Spitzengruppe vorarbeiten – Österreich wird im Ranking des Schweizer IMD-Instituts nach hinten durchgereicht. Von Platz elf im Jahr 2007 auf Platz 23 im Jahr 2013. Womit das Land wieder dort ist, wo es 1998 war. Statt wichtige Lehren aus dieser Abstufung zu ziehen, wird der Schiedsrichter kritisiert. Dieselben Parteien, die 2007 noch das objektive Urteil des IMD als Bestätigung ihrer herausragenden Wirtschaftspolitik hochjubelten, wollen heute im selben Ranking methodische Fehler entdeckt haben. Womit auch klar ist, warum Österreich nicht nur bewundernde Blicke auf sich zieht. Sondern vermehrt auch staunende.

Der Beitrag erschien am 6. Oktober 2013 im Format: hier klicken

Mehr interessante Themen

Beschäftigungsboom in der Stadt Wien

In den letzten Jahren hat man in Wien zwar kräftig Beamte abgebaut, doch die Zahl der Vertragsbediensteten hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

Zinsen: Wenn Gratisgeld plötzlich etwas kostet

Was den Sparern in Österreich lange zu schaffen machte, war ein Segen für den Finanzminister.

Seit Samstag hat der Staat kein Geld mehr

Während wir jedes Jahr Gedenk- und Aktionstage für beinahe jedes erdenkliche Thema feiern, kommt ein Tag nach dem Geschmack der Agenda Austria zu kurz: „Der Tag der leeren Staatskasse“. Dieser soll auf die prekäre Budgetlage Österreichs aufmerksam machen. Am 7. Dezember 2024 hat der Staat alle Einnahmen ausgegeben. Für die verbleibenden Ta

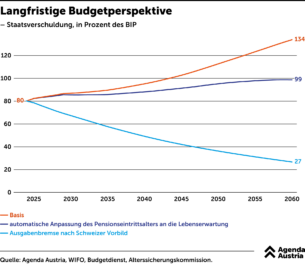

Langfristige Budgetperspektive

Ohne Reformen werden die Schulden Österreichs bis 2060 auf über 130 Prozent des BIP ansteigen. Selbst mit einer Anpassung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung würde die Schuldenquote auf knapp 100 Prozent anwachsen.

Warum Österreich eine Ausgabenbremse braucht

Wie versprochen, so gebrochen. Seit Jahren schwören bürgerliche Finanzminister hoch und heilig, sie würden beim Staat sparen, um die Bürger zu entlasten. Aber sie scheitern immer wieder an sich selbst, zu groß sind die Verlockungen, Geld unter dem Volk zu verteilen, statt die Schuldenstände zu reduzieren. Um sich von den Schulden-Sirenen losz

Wo die Ausgaben bereits eingebremst wurden

Länder wie die Schweiz und Schweden zeigen, wie ein Staat auch ohne laufende Defizite bestens funktionieren kann. Seit Einführung der Schuldenbremse konnten etwa die Schweizer ihre Schuldenquote im Bund um knapp zehn Prozentpunkte sowie im Gesamtstaat um fast 20 Prozentpunkte in Relation zum BIP senken.