Marcel Fratzscher: Es geht um Chancengerechtigkeit

- 12.04.2016

- Lesezeit ca. 3 min

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, meint, es werde schon mehr als genug umverteilt. Damit auch Ärmere wieder Vermögen erwirtschaften können, brauche es viel mehr Geld für die Bildung.

Die soziale Marktwirtschaft existiert nicht mehr – mit diesem Postulat schockiert der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung derzeit seine Landsleute. Marcel Fratzscher begründet seine niederschmetternde Analyse damit, dass das zentrale Versprechen der sozialen Marktwirtschaft die Chance auf Aufstieg sei: Ungeachtet der sozialen Herkunft nach seinen Talenten und Begabungen von der eigenen Hände Arbeit leben zu können. Und genau diese Chancengleichheit gebe es in Deutschland und in Österreich nicht mehr, meint Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Bildung statt Umverteilung

Als Lösung schlägt er jedoch nicht noch mehr Umverteilung vor. Denn diese sei tendenziell schon jetzt zu hoch, und den Armen sei nicht besser geholfen, wenn den Reichen noch mehr genommen werde. Für ihn gilt es vor allem, mehr in Bildung zu investieren und mehr Steuergerechtigkeit zu schaffen, “wobei es darum geht, aus welchen Steuern der Staat, wie bisher, 100 Euro herbekommt und nicht, wo er 150 herbekommt.“ Fehlende Staatseinnahmen seien nicht das Problem, wie er bei einer Veranstaltung in der Agenda Austria am Montag Abend erklärte, von der Sie hier eine Videozusammenfassung sehen können.

In seinem Buch “Verteilungskampf” geht es laut Fratzscher nicht um Gleichheit oder Gerechtigkeit per se, sondern um die ökonomischen Auswirkungen einer zu großen Ungleichheit an Vermögen und Erwerbseinkommen. Diese schade Deutschland wirtschaftlich und sozial, indem sie etwa das Wachstum hemme (ein Effekt, der für Österreich übrigens deutlich geringer ausfällt, Anm.). Wie für ihn eine “richtige” Vermögens- und Einkommensverteilung aussehe, wollte der DIW-Präsident nicht definieren. “Ich will weg von der Neiddebatte, das Problem ist nicht, dass die Reichsten so viel haben. Aber es geht nicht, dass die unteren 40 Prozent der Bevölkerung keinerlei Vermögen haben. Hätten sie in ihrem Leben eine gewisse Sicherheit und Planbarkeit, wäre auch eine hohe Ungleichheit kein Problem.”

Marcel Fratzscher diskutierte mit dem Publikum über Chancengerechtigkeit und Verteilungsfragen.

Der Aufstieg über Bildung hängt, so Fratzscher, eng mit dem Einkommen bzw. Vermögen einer Familie zusammen, daher verfestigten sich die Tendenzen immer mehr: Arm bleibe Arm, Reich bleibe Reich. Um dies aufzubrechen, seien deutlich höhere Investitionen in Bildung zentral, und zwar vor allem in jene für Kleinkinder. Wie in Deutschland liegen auch in Österreich die öffentlichen Ausgaben für Betreuung von Kindern unter 6 Jahren deutlich unter dem OECD-Schnitt. Laut Marcel Fratzscher werden 20 Prozent der Bildungsausgaben privat getätigt. “Das ist toll. Es geht nicht darum, das zu verhindern. Es geht darum, dass der Staat jenen Eltern hilft, die für Bildung nichts ausgeben können.” Hier sei neu zu diskutieren, wo die Verantwortungsgrenze zwischen Staat und Familie verlaufe. Derzeit beraube der Staat die Kinder um Bildungschancen; Sozialleistungen könnten das nicht gut machen.

Steuerbelastung verringern

Schnellere Effekte als bei der Bildung könnten laut dem DIW-Präsident geringere Steuern auf Arbeit bringen; sie könnten durch höhere Steuern auf Immobilien oder eine gut durchdachte Erbschaftssteuer kompensiert werden. Zu geringe Einnahmen für den Staat sieht Fratzscher nicht, er kritisierte aber, dass Deutschland zu viel für den Konsum (Sozialleistungen wie den früheren Rentenantritt) ausgebe und zu wenig für Infrastruktur sowie Forschung.

Marcel Fratzschers Vortrag und seine Antworten auf die zahlreichen Fragen lassen sich wohl so zusammenfassen: Der Staat muss sich mehr darauf konzentrieren, Bedingungen zu schaffen, dass die Bürger wieder durch ihrer eigenen Hände Arbeit zu Wohlstand kommen können. Und das ist ein Fazit, dass die Agenda Austria auch aufgrund der Ergebnisse der eigenen Arbeit voll und ganz teilt.

Mehr interessante Themen

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

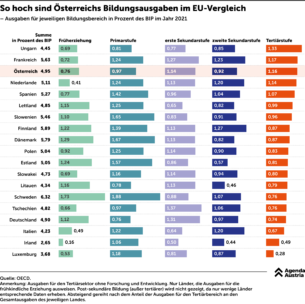

So hoch sind Österreichs Bildungsausgaben im Europa-Vergleich

Dieses muss aber nicht durch neue Steuereinnahmen aufgetrieben werden, sondern könnte durch eine Umstrukturierung der Bildungsausgaben frei werden. Hierzulande wird für die frühen Phasen der Bildungskarriere – im Verhältnis zu fortgeschrittenen Ausbildungsstufen – wenig Geld ausgegeben. Länder wie Dänemark, Schweden oder Estland investier

So wichtig sind die Investitionen in Bildung

Die ersten Jahre sind entscheidend für die sprachliche und soziale Entwicklung eines Menschen. Kinder sind in frühen Jahren besonders lernfähig. Was in dieser Zeit verpasst wird, erhöht später die Kosten für das Bildungssystem, aber auch für die Gesellschaft insgesamt.

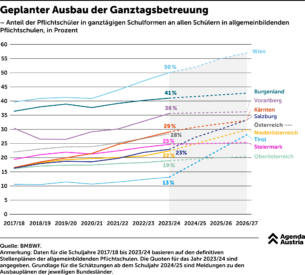

Geplanter Ausbau der Ganztagsbetreuung

Mehr Zeit in der Schule und damit in einem geregelten Umfeld fördert die sprachliche und soziale Integration. Es sollten daher viel mehr Schulen in einen Ganztagsmodus wechseln. Derzeit gibt es beim Angebot noch große regionale Unterschiede.

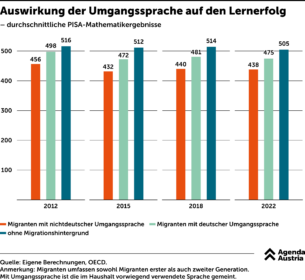

Auswirkung der Umgangssprache auf den Lernerfolg

Mangelhafte Sprachkenntnisse führen zu einer Einstufung als außerordentlicher Schüler und zur verpflichtenden Teilnahme an einem Deutschförderkurs oder – sind die Kenntnisse unzureichend – einer gesonderten Deutschförderklasse. Doch im Schulstartalter hat das Unheil schon längst seinen Lauf genommen.

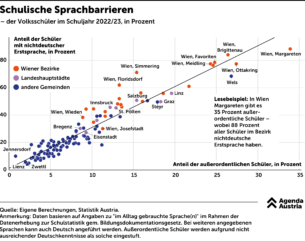

Schulische Sprachbarrieren

Sieben von zehn Wiener Pflichtschülern sprechen im Alltag nicht vorwiegend Deutsch. Das muss nicht zwangsläufig ein Problem darstellen, Mehrsprachigkeit kann ja sogar ein Vorteil sein. Allerdings nur, wenn die Kinder Deutsch zumindest gut genug beherrschen, um dem Schulunterricht zu folgen. Letzteres ist leider sehr oft nicht der Fall.