Lasst den Menschen ihr Geld!

- 26.04.2021

- Lesezeit ca. 4 min

Wie kann das wirtschaftliche Comeback des Landes gelingen? Die Regierung hat ihren Plan vorgelegt. Die Inhalte sind nicht sehr neu. Und nicht sehr mutig.

Atemberaubend hohe Staatsschulden, explodierende Budgetdefizite, eine drückend hohe Arbeitslosigkeit und tausende Firmen, die mit dem Rücken zur Wand stehen: Etwas mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie steht die Republik Österreich vor gigantischen Herausforderungen. Womit der von der Bundesregierung jüngst präsentierte „Comeback-Plan“ auch keine Sekunde zu spät kommt. Den braucht es nämlich dringend, droht Österreich doch in die Gruppe der Nachzügler abzurutschen. Behält die EU-Kommission recht, wird das Land bis 2023 brauchen, um wieder auf dem wirtschaftlichen Niveau der Vorkrisenzeit zu sein. Corona hat die Republik Österreich also um volle vier Jahre zurückgeworfen. Und damit deutlich mehr als die meisten Länder der EU.

Um die Wirtschaft wiederzubeleben, werden Investitionen vom Staat nicht wie geplant mit drei, sondern mit fünf Milliarden Euro gefördert. Das ist sicher kein Fehler, jede vorgezogene Investition ist eine gute. Weitere Millionen werden für die Ökologisierung der Wirtschaft, den Breitbandausbau und die Digitalisierung der Verwaltung bereitgestellt. Auch daran gibt es nichts auszusetzen, wenngleich es in einem der reichsten Länder der Welt keine Pandemie brauchen sollte, um die Menschen mit schnellem Internet zu versorgen und die Verwaltung endlich zu digitalisieren. Nicht zu vergessen das „Sprungbrett für Langzeitarbeitslose“, mit dessen Hilfe 50.000 Menschen, die über ein Jahr ohne Job sind, wieder in Beschäftigung gebracht werden sollen.

Das ist alles würdig und recht, aber mit wenigen Ausnahmen nicht wirklich neu. Und nicht wirklich mutig. Viele Bürger werden sich unter Schlagwörtern wie „Investitionsprämie“, „Ökologisierung der Wirtschaft“ und „Sprungbrettern“ wenig vorstellen können. So bleibt der „Aha-Effekt“ aus und kein Ruck wird durch das Land gehen. Dabei wäre dieser vergleichsweise günstig zu haben gewesen. Etwa, in dem die Regierung nach dem Ende des Lockdowns die Ladenöffnungszeiten freigibt. Wie lange wollen wir noch dabei zusehen, dass ein Händler nach dem anderen von Amazon aus dem Markt geworfen wird?

Begleitend dazu hätte eine Liberalisierung der Gewerbeordnung für jede Menge frischen Wind gesorgt – jeder Bürger mit abgeschlossener Lehre und zwei Jahren Berufserfahrung sollte sein eigenes Unternehmen aufsperren dürfen. Rasch und unbürokratisch. Ohne sich vorher von seinen Innungskollegen (also den künftigen Konkurrenten) in der Wirtschaftskammer auf seine Tauglichkeit hin überprüfen lassen zu müssen. Ausgenommen bleiben jene 15 bis 20 Gewerbe, deren Ausübung Leib und Leben gefährden.

All das hätte der Regierung zwar den Zorn bekannter Besitzstandswahrer eingebracht, aber der Bevölkerung klar signalisiert: Hier wird jede Chance genutzt, um neue unternehmerische Dynamik zu entfachen. Und die wird es brauchen, wenn man 458.000 Arbeitslose sowie rund 488.000 Kurzarbeitende wieder in Beschäftigung bringen will. Dafür braucht es Zuversicht und Investitionen. Diese setzen aber nicht hohe Förderungen voraus, sondern ein starkes Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Österreich. Und das wurde in den vergangenen zwölf Monaten schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nicht nur durch die fehlende Planbarkeit im Zuge des ständigen Auf- und Zusperrens. Sondern durch die Offenbarung staatlicher Schwächen. Für die gebotene Leistung sind Verwaltung, Bürokratie und Politik in Österreich viel zu teuer. Das reicht von den Schulen bis zu den unzähligen Behörden, die einfach nicht mehr erreichbar waren. Die Schwachstellen im Staatswesen zu korrigieren würde das Vertrauen in den Standort stärker festigen als die eine oder andere Fördermillion.

Die beste Förderung ist sowieso die Steuersenkung. Statt Geld zu verteilen kann der Staat den Menschen auch weniger wegnehmen. Der Spielraum ist gewaltig. Mit Belgien, Deutschland und Italien bleibt Arbeitnehmern in nur drei EU-Ländern weniger Netto vom Erwirtschafteten übrig als in Österreich. Um Optimismus zu verbreiten und die Binnenkonjunktur anzukurbeln, bräuchte es eine konsequentere Senkung der Steuerbelastung, als diese von der Regierung bereits vor der Krise beschlossen wurde. Mutig wäre es, alle Lohnsteuersätze um zehn Prozentpunkte zu senken, um sich einer europäischen Durchschnittsbesteuerung von Arbeitseinkommen anzunähern. Lasst den Menschen ihr Geld, sie arbeiten dafür!

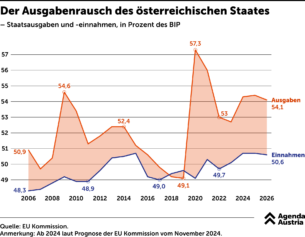

Das würde den Staat zwar mehr Einnahmen kosten als für die Investitionsprämie ausgegeben wird. Aber es wäre ein starkes Signal des Aufbruchs, das jeder Bürger versteht. Gepaart mit einem klaren Bekenntnis, dass der Staat nach überwundener Krise zur fiskalpolitischen Stabilität zurückkehrt. Etwa über eine strikte Ausgabenbremse, die öffentliche Ausgaben nicht kürzt, sondern deren rasantes Wachstum bremst. Nur so können die Bürger darauf vertrauen, dass die Steuersenkung eine nachhaltige ist. Dieses Vertrauen der Bürger wird es brauchen, will die Republik die gigantischen Herausforderungen meistern.

Gastkommentar von Franz Schellhorn für “Profil” (25.04.2021).

Mehr interessante Themen

Die Inflationssteuer ist zurück

2022 wurde die kalte Progression abgeschafft – nun nutzt die Regierung sie erneut als stille Einnahmequelle, um das wachsende Budgetdefizit abzufedern.

Kalte Progression: Der Fehler im System ist zurück

Was von der ÖVP als großer Triumph der letzten Legislaturperiode verkauft wurde, ist nun wieder Geschichte: Die vollständige Abschaffung der Kalten Progression.

Höhere Steuern lösen keine Probleme

Knapp 13 Wochen nach den Nationalratswahlen warten die Bürger des Landes noch immer auf eine neue Regierung. Und das Warten ist bekanntlich seit Freitag auf unbestimmte Zeit verlängert worden, nachdem die NEOS die zähen Verhandlungen schlussendlich platzen ließen.

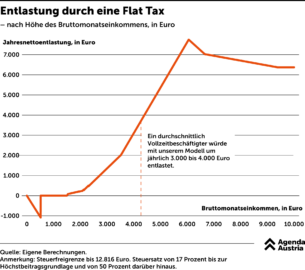

Entlastung durch eine Flat Tax

Eine Alternative zur Stundenbesteuerung, die das bisherige System weniger stark verändern würde, wäre die Einführung einer zweistufigen Flat Tax.

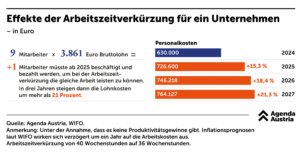

Was eine Arbeitszeitverkürzung kosten würde

Die Arbeiterkammer forderte jüngst eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich auf 36 Wochenstunden. Arbeitnehmer mit 40 Wochenstunden müssten um 11,1 Prozent produktiver werden, Arbeitnehmer mit 38,5 Wochenstunden müssten ihre Produktivität um rund 7 Prozent steigern. „Solche Produktivitätssteigerungen sind einfach unrealistisch“

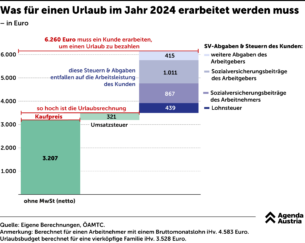

So nascht der Staat beim Urlaub mit

Die hohe Steuerbelastung in Österreich betrifft nicht nur die Einkommen der Bürger, sondern wirkt sich auf alle Lebensbereiche wie beispielsweise auch auf den Tourismus aus. Wenn eine vierköpfige Familie für 3.528 Euro einen Urlaub bucht, zahlt sie dafür nicht nur 3.528 Euro. In Wahrheit bezahlt die Familie für den Urlaub 6.260 Euro. Denn die