Kommentar: „Geholt, was ihnen zusteht“

- 10.10.2017

- Lesezeit ca. 4 min

In Österreich geht es nicht mehr wirklich um Arm oder Reich. Sondern um geschützt oder ungeschützt. Um pragmatisiert oder exponiert. – Kommentar von Franz Schellhorn

Glaubt man offiziellen Statistiken und Studien, dann geht es in diesem Land immer ungerechter zu. Männer seien um 40 Prozent reicher als ihre Partnerinnen, die Reichsten der Reichen verfügten über einen deutlich höheren Anteil am Gesamtvermögen als bisher angenommen, und für einige Menschen arbeitet das Geld sogar dann noch weiter, wenn sie selbst in ihren weichen Federbetten liegen, wie der Kanzler höchstpersönlich beklagt. Gemeint sind reiche Erben, die mit dem steuerfrei Ererbten ein Leben in Saus und Braus führen können, während andere nicht wissen, wie sie trotz harter Arbeit über die Runden kommen.

Starker Sozialstaat sichert Bürger ab

Das ist ebenso wenig gelogen wie das Faktum, dass Vermögen in Österreich sehr ungleich verteilt sind. Während Einkommen nach Steuern und Transfers nur in wenigen Ländern so gleichmäßig verteilt sind wie in Österreich. Eine egalitäre Einkommens- und eine ungleiche Vermögensverteilung sind übrigens recht typisch für gut ausgebaute Sozialstaaten, weil der Staat die Bürger gegen viele Risiken absichert und diese nicht vorsorgen müssen, sondern konsumieren können. Wohingegen in Ländern ohne engmaschige soziale Sicherungsnetze nicht der Staat gegen individuelle Unbill wie Krankheit und Altersarmut vorbaut, sondern die Individuen selbst, indem sie ansparen und deutlich öfter im Eigenheim wohnen als im reichen Österreich. Mit der Folge, dass die Vermögen in ärmeren Ländern zwar niedrig, aber relativ gleichmäßig verteilt sind.

Den meisten Bürgern dieses Landes dürfte freilich nicht entgangen sein, dass Österreich in allen Armutsmessungen besonders gut abschneidet. Und viele Menschen haben mittlerweile auch mitbekommen, dass es hierzulande nicht mehr wirklich um Arm oder Reich geht, sondern um geschützt und ungeschützt. Um pragmatisiert und exponiert.

Systematische Frühpensionierung von Beamten

Eine mittlerweile gar nicht mehr so kleine Schicht der Bevölkerung hat nämlich die Aufforderung, sich zu holen, was ihnen zusteht, sehr wörtlich genommen. Vor allem jene, die politisch bestens vernetzt sind. Ergebnis: hohe Gehälter im Staatsdienst trotz Pragmatisierung, systematische Frühpensionierung öffentlich Bediensteter mit überdurchschnittlich hohen Renten, Luxus- und Firmenpensionen im staatlichen und halbstaatlichen Bereich, Vergabe günstiger öffentlicher Wohnungen an Parteigänger und jede Menge Staatsaufträge ohne Ausschreibung (hin und wieder geht es in Österreich ja auch ganz unbürokratisch).

Fast dreimal so hohe Rente

Im Detail sieht das dann so aus: Wer heute in Österreich im ungeschützten Bereich in Pension geht, bekommt eine Rente von monatlich 1350 Euro brutto. Bei unkündbaren Bundesbeamten sind es knapp 3300 Euro brutto, also fast das Dreifache. Landeslehrer in Vorarlberg dürften mit einer ebenso hohen Pension rechnen, während es in Salzburg 2900 Euro und im Burgenland „nur“ 2160 Euro sind. Wie sieht die Sache nun netto aus? In Pension gehende Beamte kommen im Schnitt auf 34.500 Euro netto im Jahr. Damit sind sie die am drittbesten verdienende Bevölkerungsgruppe. Auf Platz eins liegen – erraten – die noch aktiven Beamte mit 38.950 Euro netto im Schnitt, während jederzeit vom Jobverlust bedrohte Angestellte bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung auf durchschnittlich 36.100 Euro netto im Jahr kommen.

Erklärt werden diese Einkommensunterschiede gerne mit niedrigeren Einstiegsgehältern, geringeren Teilzeitquoten und der deutlich höheren Qualifikation. Eine hübsche Argumentationskette, die allerdings bei genauerem Hinsehen etwas brüchig erscheint. So hat der Sozialforscher Bernd Marin ausgerechnet, dass eine Kärntner Landesbeamtin (Akademikerin) im Lauf ihrer Pension um eine halbe Million Euro mehr Rente bezieht als eine gleichqualifizierte Bundesbeamtin, die wiederum ihrerseits um 500.000 Euro mehr Pension bekommt als eine angestellte Akademikerin mit gleicher Qualifikation.

Zusatzpension von 16.000 Euro pro Jahr

Großzügig zeigen sich die Vertreter des Systems auch mit den Zusatzpensionen für sich selbst. Die Sozialversicherungsträger schütten auf Kosten der Beitragszahler jährlich 329 Millionen Euro an 17.000 frühere Mitarbeiter an Firmenpension aus. Zusätzlich zur ASVG-Pension. Die Arbeiterkammer zahlt ihren früheren Mitarbeitern auf Kosten der drei Millionen Zwangsmitglieder laut „Standard“ im Schnitt 16.000 Euro brutto an Firmenpension pro Kopf und Jahr. Ebenfalls zusätzlich zur ASVG-Pension. Derartige Zusatzleistungen gibt es übrigens auch in der Wirtschaftskammer, nur gibt sie über deren Höhe im Gegensatz zur AK keine Auskunft.

Dazu passt, dass die öffentliche Hand reihenweise Beamte abschlagsfrei in die Frühpension schickt, während sich Normalsterbliche, die mit über 50 ihren Job verlieren, in AMS-Kursen weiterbilden dürfen. Um dann aufgrund des starren Senioritätsprinzips in der Entlohnung und des streng regulierten Arbeitsmarktes kaum Chancen auf einen neuen Job zu haben.

Das ist die wahre Ungleichheit in diesem Land, von der die Politik aber nicht so gern spricht. Weil sie dafür verantwortlich ist und bereits sehr viele Wähler davon profitieren.

Kommentar von Franz Schellhorn im „profil“, 7.10.2017

Mehr interessante Themen

Beschäftigungsboom in der Stadt Wien

In den letzten Jahren hat man in Wien zwar kräftig Beamte abgebaut, doch die Zahl der Vertragsbediensteten hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

Steigende Personalkosten in den Gemeinden

Ein wesentliches Problem der Gemeindefinanzen sind die immer höher werdenden Personalkosten.

Immer mehr Menschen sind beim Staat beschäftigt

Die Gemeinden haben über die Jahre hinweg kräftig eingestellt.

Wunderwuzzi Arbeitszeitverkürzung?

Die Vier-Tage-Woche wird regelmäßig als Allheilmittel ins Spiel gebracht. Das ist leider zu schön, um wahr zu sein. Das zeigt auch ein Blick nach Island, wo das Konzept im öffentlichen Dienst erprobt wird.

Lange genug „gehackelt“?

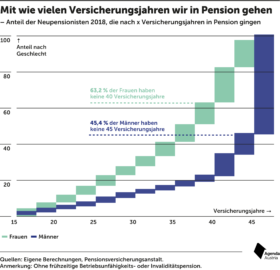

Seit Beginn des Jahres darf nach 45 Arbeitsjahren wieder abschlagsfrei in Frühpension gegangen werden, wenn das 62. Lebensjahr erreicht wurde. Das wurde unmittelbar vor den Wahlen auf Initiative von SPÖ und FPÖ im Nationalrat beschlossen. Viele Bürger halten das für fair, sie hätten schließlich „lange genug eingezahlt“, wie immer wieder

Die Bürger dieses Landes gehen viel zu früh in Pension

Auf Österreichs Junge warten spannende Zeiten. Niemand weiß heute, welche Ausbildung für die digitalisierte Welt von morgen benötigt wird. Weil sich niemand für Jobs ausbilden lassen kann, von denen wir noch nicht einmal wissen, dass es sie geben wird.