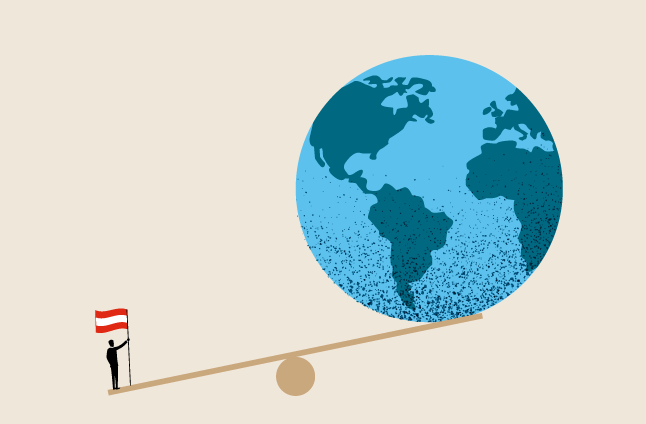

Kann Österreich die Welt retten?

- 29.11.2023

- Lesezeit ca. 5 min

Österreich ist für 0,2 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Welche Lösungen es braucht, um aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Ökonomen lieben es, zu streiten. Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen sich noch ganze Denkschulen aneinander abarbeiteten und Doktoranden-Dynastien auszogen, um die Theorien ihrer greisen Ziehväter zu verteidigen. Doch es gibt ihn noch: den guten altmodischen Ökonomen-Streit. Der erst dann richtig spannend wird, wenn beide Seiten irgendwie recht haben.

Zu beobachten war das vor wenigen Wochen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort wagte es Lion Hirth – aufstrebender Professor für Energiepolitik an der Berliner Hertie School –, die Kritik des ehemaligen ifo-Präsidenten Hans-Werner Sinn an der europäischen Klimapolitik als „theoretisch begründeten Defätismus“ vom Tisch zu wischen.

Der Attackierte reagierte prompt: Einen „flotten Artikel“ habe der junge Kollege da verfasst, räumte Sinn ein, aber an seinen Argumenten schwebe er leider völlig vorbei. Er, Sinn, wolle doch nur die Klimapolitik „vom Kopf auf die Füße stellen“ und sehe nicht ein, warum er dafür das „grüne Glaubensbekenntnis“ herunterbeten müsse.

Gesinnungspolizei lauert überall

Die Reflexe funktionieren: Wer die Schwächen klimapolitischer Maßnahmen aufzeigt, wird sich schnell in der medialen Verbannung wiederfinden. Und der Verbannte wird hinter jeder noch so berechtigten Kritik an seinen Aussagen die grüne Gesinnungspolizei vermuten.

Natürlich dürfte Sinn bei seiner Einschätzung der deutschen Energiewende ein bisschen übertrieben haben. Aber der Kern seiner Argumentation ist unbestreitbar: Die Atmosphäre wird systematisch übernutzt, weil sie niemandem gehört und daher das kollektiv Beste durch individuelle Entscheidungen nicht zustande kommt.

Sinns „grünes Paradoxon“ besteht darin, dass das Problem nicht kleiner wird, wenn wir in Europa die Nachfrage nach fossilen Energieträgern reduzieren. Sollten die Preise für global gehandelte Energieträger dadurch sinken, freuen sich Trittbrettfahrer überall auf der Welt.

Dazu kommt, dass wir den Ölbaronen signalisieren, bald nicht mehr zu ihren Abnehmern zählen zu wollen. Daher werden sie nun so schnell wie möglich alles nach oben befördern, was sie haben. Im Boden wird ihnen das Öl nichts mehr nützen; der Ressourcenreichtum muss schnell in Dollars umgetauscht werden.

Unbestreitbare Erfolge

Ja, das ist unangenehm, aber man kann sich seine Probleme eben nicht aussuchen. Die Möglichkeit, dass unkoordinierte Alleingänge erst einmal wenig nützen, muss ernsthafte Klimapolitik schon berücksichtigen. Das trifft bei Lion Hirth einen wunden Punkt. Launig verweist er auf klimapolitische Erfolge. Europa habe seit bald zwanzig Jahren den Emissionszertifikatehandel (ETS), die USA investierten Milliardensummen in grüne Technologien, und China installiere im Akkord Wind- und Solaranlagen.

Klimaneutralität sei absolut in Reichweite. Die Welt mache große Fortschritte, die es in Sinns Theoriewelt gar nicht geben dürfte. Das wirkt auf den ersten Blick etwas überoptimistisch. Immerhin steigen die globalen Emissionen nach wie vor. Der Appetit auf fossile Energieträger ist ungebrochen – auch und vor allem in China.

Aber auf der anderen Seite tut sich ebenfalls eine Menge: Allein die technischen Fortschritte bei Solaranlagen oder Batterien sind fantastisch. Und solche Effekte entstehen nicht nur durch Grübelei im Labor, sondern durch die Konkurrenz im Markt. Deshalb kann es richtig sein, an einem bestimmten Punkt auf Elektroautos und Wärmepumpen zu setzen, damit sich solche Lernkurveneffekte entfalten können. Technologieoffenheit kann nicht nur bedeuten, von der irgendwann vielleicht realisierbaren Kernfusion zu träumen.

Wann lohnt sich Klimapolitik?

Wie gesagt: Beide Autoren haben gute Punkte. Aber was schließen wir nun daraus? Lohnt sich Klimapolitik, wenn keiner mitmacht? Eine Reihe von Ökonomen haben Argumente geliefert, warum es durchaus sinnvoll sein kann, in Vorleistung zu treten.

Die amerikanische Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom hat gezeigt, wie Menschen Trittbrettfahrerprobleme überwinden können, wenn sie selbst nach lokalen Lösungen suchen und miteinander die Vorteile ihres koordinierten Handelns erleben können. Vertrauen ist dabei der Schlüssel. Es entsteht, wenn wir erleben, dass andere sich an ihre Versprechen halten, obwohl es für sie (wie für uns) vernünftiger wäre, das nicht zu tun. Ostrom entwickelte klimapolitische Ansätze, die auf die menschliche Kooperation bauen und nicht auf eine globale Top-down-Lösung hoffen müssen.

EU als Klimaklub-Keimzelle

Doch was lokal gut funktionieren kann, braucht trotzdem einen globalen Rahmen. Darauf setzt die Idee des Klimaklubs, wie sie William Nordhaus – noch ein Nobelpreisträger – vorgebracht hat. Auch hier müssen die Willigen vorangehen. Sie sollten CO2 bepreisen und einen Binnenmarkt schaffen, der klimaschädliche Billigprodukte von außerhalb nur verzollt einlässt.

Die EU könnte die Keimzelle eines solchen Klimaklubs sein, da sie ihre Mitglieder einheitlichen Regeln unterwirft und abweichendes Verhalten durch Ausschluss aus dem Binnenmarkt und Strafzölle sanktioniert. So ist der Anreiz zu kooperieren groß; ein Ausscheren wäre teuer.

Doch dieser Klub ist viel zu klein. Wer bewegt nun die nächsten Mitglieder zum Beitritt? Verwegener Vorschlag: Österreich muss das machen! Was aktiven Klimaschutz angeht, werden wir wohl – um es milde auszudrücken – kein internationaler Vorreiter mehr. Es wird schwer genug, die EU-Vorgaben zu erfüllen und nicht vom Emissionshandels-System überfahren zu werden.

Ganz diplomatisch: Wiener Klimaklub

Doch auf diplomatischem Gebiet könnte Österreich seine Stärken ausspielen: Es muss ja einen Grund haben, dass Wien neben einem der UNO-Amtssitze auch das Hauptquartier der OPEC beherbergt. Was dort passiert, ist für das globale Zwei-Grad-Ziel wichtiger als alles, was im Klimaschutzministerium je besprochen werden könnte.

Städte standen schon immer Pate für klimapolitische Meilensteine. Warum sollte auf das Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen nicht der Wiener Klimaklub folgen? Dafür könnten sich wohl auch jene Menschen begeistern, die bei anderen Maßnahmen bremsen.

Österreich mag nur für 0,2 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sein. Aber vielleicht können wir zur Lösung des Problems deutlich mehr beitragen.

Gastkommentar von Jan Kluge im “Pragmaticus” (27.11.2023).

Mehr interessante Themen

Wann privatisieren wir endlich unsere teuren Stromversorger?

Schrecklicher Verdacht: Strom ist deshalb so teuer, weil sich die staatlichen Anbieter blendend verstehen, statt mit Kampfpreisen auf Kundenjagd zu gehen.

Wir sehen: Längeres Arbeiten ist möglich! Senioritätsprinzip bremst Ältere aus

Der österreichische Arbeitsmarkt zeigt, dass höhere Beschäftigung im Alter möglich ist: Seit der schrittweisen Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters für Frauen ist die Zahl der 60-jährigen weiblichen Erwerbstätigen um fast 75 Prozent gestiegen.

Beschäftigungsboom in der Stadt Wien

In den letzten Jahren hat man in Wien zwar kräftig Beamte abgebaut, doch die Zahl der Vertragsbediensteten hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

Die Welt war noch nie schlimmer: Warum unser Bauchgefühl oft lügt

Die Welt wird immer schlechter, die Reichen immer reicher: Warum uns unser Bauchgefühl in die Irre führt und wie gefährlich Halbwissen für die Politik ist.

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Gemeindefinanzen: Überschuss war gestern, jetzt regiert das Defizit

Seit Beginn der Corona-Krise sind die Defizite der Gemeinden und Wiens deutlich gestiegen, lediglich unterbrochen von einer kurzen Verschnaufpause.