Die Regierung sollte dem ÖGB eine Kiste Schampus schicken

- 04.03.2023

- Lesezeit ca. 4 min

Der ÖGB fordert wieder einmal die Einführung von Vermögenssteuern. Warum kämpfen die Gewerkschafter nicht dafür, dass mehr Menschen zu einem Vermögen kommen?

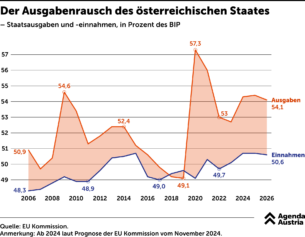

In Österreich müsste man Politiker sein. Der Staat schwimmt im Geld, weil die Inflation die Steuereinnahmen erstmals über die Marke von 100 Milliarden Euro getrieben hat. Doch die Gewerkschaft wünscht sich nur eines: die Einführung von Vermögensteuern (was die Staatseinnahmen weiter erhöhen würde). Die Forderung kommt zu einer Zeit, in der die Regierung Milliarden rauswirft und mit der Fördergießkanne durch das Land spaziert, um selbst Gutverdienern die Stromrechnung zu subventionieren. Statt für Vermögensteuern sollte sich die Gewerkschaft lieber für eine Senkung der Steuerlast auf Arbeit einsetzen. Dann bliebe den Bürgern mehr Geld, und sie könnten sich selbst Eigentum aufbauen.

Aber genau daran scheinen die Arbeitnehmervertreter kein übersteigertes Interesse zu haben. Wann immer die Steuern und Sozialabgaben gesenkt werden sollen, stehen ÖGB und AK auf der Bremse. Ihnen geht es nicht darum, mehr Eigentümer im Land zu haben. Ihnen geht es darum, deren Zahl zu reduzieren oder zumindest deren Vermögen zu schmälern. Dabei ist es nicht so, dass die Gewerkschafter keinerlei Argumente auf ihrer Seite hätten: So sind die Vermögenswerte in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Mit der Politik des billigen Geldes wurden die Zinsen nach unten gedrückt. Staatsanleihen wurden unattraktiv, Investoren steckten ihr Geld in Aktien und Immobilien. Das hat die Vermögenswerte zumindest buchhalterisch stark aufgebläht.

Davon haben viele Menschen aber nichts, weil sie kein Vermögen haben. Auffallend viele dieser Menschen leben interessanterweise in Staaten, die als besonders reich gelten. Wie Österreich, aber auch Schweden, Dänemark oder andere Sozialstaaten. In diesen reichen Ländern besitzt die Bevölkerung deutlich weniger oft Eigentum als jene in deutlich ärmeren Ländern. Warum? Weil in unseren Breiten niemand Geld zur Seite legen muss, um sich vor Altersarmut zu schützen. Das erledigt die Solidargemeinschaft mit einem großzügigen Pensionssystem. Wer im Krankenhaus versorgt werden will, braucht kein mit Bargeld gefülltes Kuvert, und wer seinen Job verliert, wird vom Sozialstaat über Wasser gehalten. In Wien haben Singles bis zu einem Jahreseinkommen von 53.340 Euro netto (!) Anspruch auf eine Gemeindewohnung. Das streng regulierte Mietrecht drückt nicht nur für ärmere Haushalte die Mieten, sondern auch für die Gut- und Spitzenverdiener. Weshalb es für letztere schon zu Zeiten niedriger Immobilienpreise wirtschaftlich sinnvoller war, eine Wohnung zu mieten als eine zu kaufen. Aus diesem Grund haben ausgerechnet reiche Länder wie Österreich, Deutschland und die Schweiz die niedrigsten Eigenheimquoten in ganz Europa.

Dieses beträchtliche „soziale Vermögen“ findet sich nur leider in keiner Statistik. Sehr wohl aber die niedrige Besteuerung von Vermögen. Selbst kapitalistische Länder wie die USA oder Großbritannien würden den Reichen deutlich beherzter in die Tasche greifen als das soziale Österreich, wie immer wieder zu hören ist. Das stimmt. Mir ist allerdings neu, dass die USA und Großbritannien die leuchtenden Vorbilder in Sachen faire Vermögensverteilung wäre. Österreich besteuert Vermögen gering, verhindert aber über prohibitive Steuern auf Einkommen den Aufbau von Eigentum. Andere Länder machen es umgekehrt. Auffallend ist allerdings, dass die Länder mit höheren vermögensbezogenen Steuern fast ausschließlich Immobilien besteuern. Kein Wunder: Finanzvermögen und Produktionsstätten können ins Ausland verlagert werden, Wohnungen und Grundstücke nicht.

In Österreich wiederum „arbeitet“ der Großteil der Vermögen in Unternehmen. Eine Besteuerung dieses Kapitals unabhängig von der Ertragskraft erscheint mir in Zeiten der fortschreitenden De-Industrialisierung keine nobelpreisverdächtige Idee zu sein. Die Politik sollte sich vielmehr der Frage zuwenden, wie mehr Menschen in diesem Land Eigentümer werden können. Dafür müsste der Staat effizienter arbeiten, damit den Bürgern mehr von ihrem Geld übrigbleibt. Wie das zu bewerkstelligen wäre? Diesen Denksport kann sich die Regierung sparen. Weil die Gewerkschaft permanent nach neuen Steuern ruft und damit das Geschäft der Politik erledigt.

Kolumne von Franz Schellhorn für “Die Presse” (04.03.2023).

Mehr interessante Themen

Die Inflationssteuer ist zurück

2022 wurde die kalte Progression abgeschafft – nun nutzt die Regierung sie erneut als stille Einnahmequelle, um das wachsende Budgetdefizit abzufedern.

Kalte Progression: Der Fehler im System ist zurück

Was von der ÖVP als großer Triumph der letzten Legislaturperiode verkauft wurde, ist nun wieder Geschichte: Die vollständige Abschaffung der Kalten Progression.

Höhere Steuern lösen keine Probleme

Knapp 13 Wochen nach den Nationalratswahlen warten die Bürger des Landes noch immer auf eine neue Regierung. Und das Warten ist bekanntlich seit Freitag auf unbestimmte Zeit verlängert worden, nachdem die NEOS die zähen Verhandlungen schlussendlich platzen ließen.

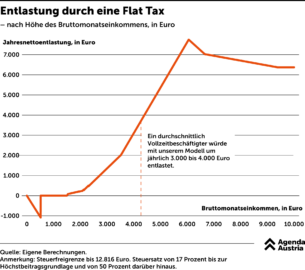

Entlastung durch eine Flat Tax

Eine Alternative zur Stundenbesteuerung, die das bisherige System weniger stark verändern würde, wäre die Einführung einer zweistufigen Flat Tax.

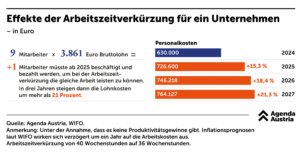

Was eine Arbeitszeitverkürzung kosten würde

Die Arbeiterkammer forderte jüngst eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich auf 36 Wochenstunden. Arbeitnehmer mit 40 Wochenstunden müssten um 11,1 Prozent produktiver werden, Arbeitnehmer mit 38,5 Wochenstunden müssten ihre Produktivität um rund 7 Prozent steigern. „Solche Produktivitätssteigerungen sind einfach unrealistisch“

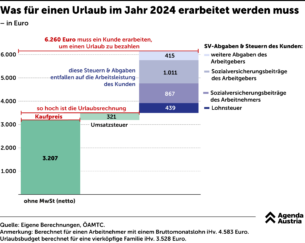

So nascht der Staat beim Urlaub mit

Die hohe Steuerbelastung in Österreich betrifft nicht nur die Einkommen der Bürger, sondern wirkt sich auf alle Lebensbereiche wie beispielsweise auch auf den Tourismus aus. Wenn eine vierköpfige Familie für 3.528 Euro einen Urlaub bucht, zahlt sie dafür nicht nur 3.528 Euro. In Wahrheit bezahlt die Familie für den Urlaub 6.260 Euro. Denn die