Das Märchen von der „Vererbung“

Foto: © Halfpoint / Fotolia.com

- 19.12.2016

- Lesezeit ca. 4 min

Bildung wird in Österreich "vererbt", heißt es. Doch das stimmt so gar nicht. Die soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems ist weit größer, als gern behauptet wird.

„Bildung wird in Österreich vererbt“, dieser Stehsatz kommt gern aus dem Mund von Politikern und “Experten” und auch viele Medien kauen ihn – etwa bei den PISA-Ergebnissen – ohne zu hinterfragen wieder. Wolfgang Feiler vom Thinktank Agenda Austria hat genauer hingeschaut und jene Studien, die zum oben genannten Ergebnis kommen, unter dem Fokus auf die jungen Menschen erneut ausgewertet, mit anderen Schlüssen. Zwei Beispiele: 40 Prozent der Studienanfänger haben Eltern ohne Matura und 65 Prozent der Absolventen haben Eltern ohne akademischen Abschluss.

(Interview mit Wolfgang Feller in den „Salzburger Nachrichten“, 17.12.2016)

Salzburger Nachrichten: Wie kommt es zur geläufigen Aussage, dass Bildung in Österreich “vererbt” wird, und warum stimmt dies nach Ihrer Ansicht nicht?

Wolfgang Feller: Die Aussagen, dass Bildung in Österreich “vererbt”, “stark vererbt” oder “immer noch vererbt” wird, gehören zum Arsenal der gefälligen und “politisch korrekten” Äußerungen, die weitgehend unreflektiert weitergereicht werden. Aber damit werden gleich zwei Irreführungen transportiert: Zum Ersten, dass es Gesellschaften geben könnte, in denen der Bildungsstand der Eltern nicht zum überwiegenden Teil sozial weitergegeben wird. Tatsächlich ist die Familie aber in jeder Gesellschaft der entscheidende Faktor für den Bildungserfolg der Kinder.

Und zum Zweiten, dass der Einfluss des familiären Hintergrunds auf die Bildungschancen der Kinder in Österreich viel größer sei als in vergleichbaren Ländern. Das ist falsch, Österreich liegt diesbezüglich insgesamt im Durchschnitt der OECD-Länder. Kinder von Eltern mit lediglich Pflichtschulabschluss haben etwas geringere Aufstiegschancen als in vergleichbaren Ländern; die soziale Zusammensetzung von Studierenden an Unis und Fachhochschulen ist aber etwas ausgewogener als in den meisten Ländern.

SN: Welche Rolle spielt das Elternhaus konkret bei der Bildung der Kinder?

Das Elternhaus bzw. die Familie als primäre Sozialisationsinstanz ist in jeder Gesellschaft ein entscheidender Faktor für die Bildungskarriere der Kinder. Die soziale Herkunft, der höchste Schulabschluss, die finanziellen Möglichkeiten und nicht zuletzt die Bildungserwartungen der Eltern üben einen zentralen Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder aus. Experten schätzen diesen Faktor mit 60 bis 80 Prozent ein. Für den Rest ist die Qualität des Bildungssystems entscheidend.

SN: Wie viele Maturanten haben Eltern mit Matura und wie viele nicht?

Bei rund 15 Prozent der Maturanten hat entweder der Vater oder die Mutter einen Maturaabschluss, knapp 60 Prozent kommen aus Familien mit Lehre oder mittlerer Schule als höchstem Abschluss, und jeweils elf Prozent haben Eltern mit Pflichtschulabschluss bzw. akademisch gebildete Eltern. Die Daten beziehen sich auf die Gruppe der 25-bis 44-Jährigen mit Matura.

SN: Wie schaut das Verhältnis bei den Jungakademikern aus?

Rund 40 Prozent der inländischen Studienanfänger an Universitäten und Fachhochschulen kommen aus einem Elternhaus, in dem weder Vater noch Mutter eine Matura besitzen. Bei zirka 33 Prozent hat zumindest ein Elternteil einen Matura- oder Akademieabschluss und bei 27 Prozent hat Vater oder Mutter einen akademischen Abschluss.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

SN: Welche Auswirkungen hat die internationale Definition von Bildungsstufen auf die österreichischen Verhältnisse?

In der jährlich erscheinenden OECD-Studie “Bildung auf einen Blick” ist der internationale Vergleich der Bildungsmobilität zwischen den Generationen ein fester Bestandteil. Regelmäßig wird dabei dem österreichischen Bildungssystem ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Eine Analyse der zugrunde liegenden Daten zeigt jedoch, dass die schlechten Werte für Österreich auf einer verzerrenden Berechnung beruhen. Denn aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit werden nur drei Stufen von Bildungsabschlüssen herangezogen: Pflichtschulabschlüsse, mittlere Abschlüsse und akademische Abschlüsse. Dadurch verschwindet aber ein großer Teil an Aufstiegen im österreichischen Bildungssystem. Wenn der Vater eine Lehre abgeschlossen und die Tochter maturiert hat, gilt das beispielsweise nicht als Bildungsaufstieg.

Eine faire Berechnung der Aufstiegsmobilität mit Kriterien, die der Vielfalt des österreichischen Bildungssystems angemessen sind, zeigt, dass – je nach Altersstufe – zwischen 36 und 41 Prozent der Österreicher einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern haben. Österreich liegt damit im guten Schnitt der OECD-Länder.

SN: Ist also die mangelnde Durchlässigkeit des Schulsystems bloß ein Mythos?

Viele Untersuchungen weisen darauf hin, dass Österreich ein sehr leistungsfähiges System der Berufsbildung hat, dem es gelingt, die Anzahl der Jugendlichen ohne Ausbildung vergleichsweise gering zu halten. Das gut ausgebildete System an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen ermöglicht vor allem Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten einen Weg zur höheren Bildung. Auch der offene Zugang zu Universitäten und – mit Abstrichen – zu Fachhochschulen leistet einen hohen Beitrag zur sozialen Mobilität in unserer Gesellschaft. Nur bei den Bildungschancen von Kindern aus sehr bildungsfernen Schichten, also mit Eltern ohne Pflichtschulabschluss, hat Österreich dringenden Handlungsbedarf. Darauf sollte sich die Bildungspolitik vorrangig konzentrieren.

Mehr interessante Themen

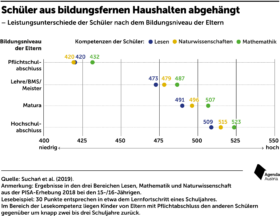

Schüler aus bildungsfernen Haushalten werden abgehängt

In Österreich zeigt sich ein Leistungsabfall bei Schülern, deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss ausweisen. So erreichen Kinder aus bildungsfernen Haushalten in standardisierten Erhebungen wie PISA weniger Punkte als Kinder mit höher gebildeten Eltern.

Kauft nur noch bei Österreichern?

Der Staat greift immer stärker in die Wirtschaft ein. Neuerdings werden Rezepte bemüht, die man sonst nur noch aus Südamerika kennt.

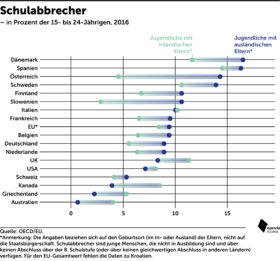

Österreich, ein Land der Schulabbrecher?

Die Schulen hierzulande sind finanziell zwar erstklassig ausgestattet. Doch bei den Bildungserfolgen liegt Österreich immer wieder abgeschlagen von den Spitzenplätzen. Speziell wenn es um die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund geht, werden deutliche Herausforderungen offensichtlich. Eine Agenda Austria-Grafik zeigt, dass die Schula

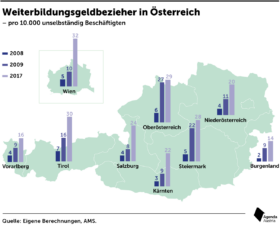

Vor allem Bessergebildete gehen in Bildungskarenz

Immer mehr Menschen nehmen sich eine berufliche Auszeit, um sich weiterzubilden.

Waren Sie schon in Bildungskarenz?

Die Bildungskarenz erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des AMS für die Agenda Austria. Die Bildungskarenz hat gerade dadurch an Fahrt aufgenommen, weil der Zugang während der Wirtschaftskrise erleichtert wurde.

Die Legende von der vererbten Bildung

Durch falsch interpretierte Kennzahlen gerät Österreichs Bildungsmobilität in Verruf. – Kommentar von Wolfgang Feller