Auffangsystem für bildungsferne Schüler

Foto: © contrastwerkstatt / Fotolia.com

- 21.03.2016

- Lesezeit ca. 3 min

Die Verantwortlichen im österreichischen Bildungssystem haben auf den verstärkten Zuzug von Migranten kaum reagiert. Zögerlich wurden Einzelmaßnahmen gesetzt und vieles der Improvisation einzelner Schulen überlassen.

Der Aufschrei der Direktorin einer Neuen Mittelschule in Wien (“eine verlorene Generation”) bestätigt, worauf viele Bildungsstudien seit Langem hinweisen: Österreichs Schulen scheitern daran, Defizite auszugleichen, die Kinder aufgrund eines bildungsfernen oder sozial schwachen Elternhauses mitbringen.

Migrationshintergrund, vor allem eine andere Muttersprache als Deutsch, verstärkt solche Probleme. Sprachdefizite werden selten behoben, was auch dem Lernerfolg in anderen Fächern schadet. Die Folgen sind gravierend. Ein bedrückend hoher Anteil dieser Kinder verfügt am Ende der Schulpflicht über unzureichende Kompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen. Ihre Chancen am Arbeitsmarkt sind gering und die Gefahr ist groß, dass sie ein Leben lang im Sozialsystem hängen bleiben.

Zersplittertes System

Warum ist das so? Die Verantwortlichen im österreichischen Bildungssystem haben auf den verstärkten Zuzug von Migranten kaum reagiert. Zögerlich wurden Einzelmaßnahmen gesetzt und vieles der Improvisation einzelner Schulen überlassen, wo doch eine Gesamtstrategie erforderlich wäre. Aber dazu ist das Schulsystem aufgrund der zersplitterten Zuständigkeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden nicht in der Lage. Was wäre zu tun?

Erstens müssten die Schulen mehr Verantwortung erhalten. In autonomen Schulen entscheiden managementfähige Direktoren und Lehrerteams vor Ort über Maßnahmen und Mitteleinsatz, die den Bedürfnissen ihrer Schüler gerecht werden.

Variable Budgets

Zweitens wäre es sinnvoll, mehr Geld gezielt dorthin zu leiten, wo es gebraucht wird: Das Budget von Schulen mit vielen Kindern aus bildungsfernen Familien sollte gemäß einem Sozialindex (Alltagssprache, Bildungshintergrund der Eltern…) niedriger oder höher ausfallen. Zahlreiche Länder wie Großbritannien, Frankreich, Neuseeland und auch Schweizer Kantone machen das so. Wo es nötig ist, gibt es für die Schüler dann mehr Lese- und Sprachförderung, auch können Schulpsychologen und Sozialarbeiter besser einbezogen werden.

Drittens sollte die Verantwortung der Schule gegenüber den Schülern neu definiert werden: Sie endet nicht, wenn die Schüler alle Klassen durchlaufen haben, sondern erst, wenn klar definierte Bildungsstandards und Kompetenzen erreicht sind. Gegebenenfalls muss sich die Schule mehr anstrengen, um die Ziele zeitgerecht zu erreichen.

Die Schulen sollten, viertens, eng mit den Kindergärten und den lokalen Sozialarbeitern zusammenarbeiten. Damit Kinder, die zu Hause nicht gefördert werden, trotzdem nicht zurückfallen, ist auf die Qualität der Kindergärten mehr zu achten als bisher. Und nicht zuletzt gilt es, die Eltern direkt anzusprechen und zu aktivieren. Sie sind die wichtigsten Partner für den Bildungserfolg ihrer Kinder.

Gastkommentar von Wolfgang Feller, “Kurier”, 20.03.2016

Mehr interessante Themen

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

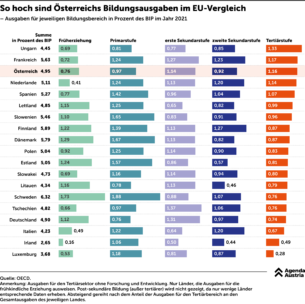

So hoch sind Österreichs Bildungsausgaben im Europa-Vergleich

Dieses muss aber nicht durch neue Steuereinnahmen aufgetrieben werden, sondern könnte durch eine Umstrukturierung der Bildungsausgaben frei werden. Hierzulande wird für die frühen Phasen der Bildungskarriere – im Verhältnis zu fortgeschrittenen Ausbildungsstufen – wenig Geld ausgegeben. Länder wie Dänemark, Schweden oder Estland investier

So wichtig sind die Investitionen in Bildung

Die ersten Jahre sind entscheidend für die sprachliche und soziale Entwicklung eines Menschen. Kinder sind in frühen Jahren besonders lernfähig. Was in dieser Zeit verpasst wird, erhöht später die Kosten für das Bildungssystem, aber auch für die Gesellschaft insgesamt.

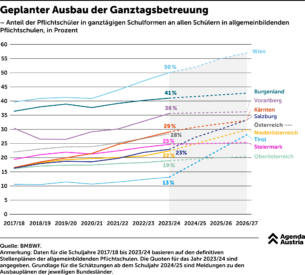

Geplanter Ausbau der Ganztagsbetreuung

Mehr Zeit in der Schule und damit in einem geregelten Umfeld fördert die sprachliche und soziale Integration. Es sollten daher viel mehr Schulen in einen Ganztagsmodus wechseln. Derzeit gibt es beim Angebot noch große regionale Unterschiede.

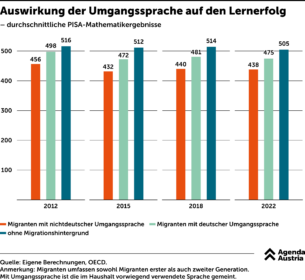

Auswirkung der Umgangssprache auf den Lernerfolg

Mangelhafte Sprachkenntnisse führen zu einer Einstufung als außerordentlicher Schüler und zur verpflichtenden Teilnahme an einem Deutschförderkurs oder – sind die Kenntnisse unzureichend – einer gesonderten Deutschförderklasse. Doch im Schulstartalter hat das Unheil schon längst seinen Lauf genommen.

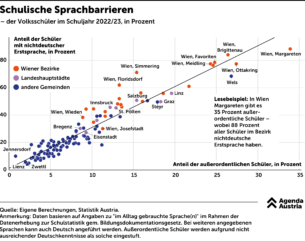

Schulische Sprachbarrieren

Sieben von zehn Wiener Pflichtschülern sprechen im Alltag nicht vorwiegend Deutsch. Das muss nicht zwangsläufig ein Problem darstellen, Mehrsprachigkeit kann ja sogar ein Vorteil sein. Allerdings nur, wenn die Kinder Deutsch zumindest gut genug beherrschen, um dem Schulunterricht zu folgen. Letzteres ist leider sehr oft nicht der Fall.