Österreich in der Corona-Krise

- 02.07.2020

- Lesezeit ca. 13 min

Kapitel 9: Der schwedische Weg – eine Zwischenbilanz

Nachdem Covid-19 seinen Weg über den asiatischen Kontinent nach Europa und nach Österreich genommen hatte, sah sich die heimische Regierung zum Handeln und damit zum Lockdown gezwungen. Nach den Bildern aus Norditalien schätzten die österreichische Regierung ebenso wie jene aus der Schweiz die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems als zu groß ein. Nun ist es in Österreich, zumindest vorerst, gelungen, eine Gesundheitskrise zu vermeiden.

Doch während das Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahrt wurde, ist die Wirtschaft geradezu eingebrochen. Die erfreuliche Entwicklung bei den Infektionszahlen wurde letzten Endes sehr teuer erkauft. Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge wird Österreich – wie auch so gut wie alle anderen hochentwickelten Industriestaaten – den größten Wohlstandsverlust der Nachkriegszeit verzeichnen.

Nun mag die Frage moralisch verwerflich sein, ob der Preis, Menschenleben zu retten, gerechtfertigt war. Sehr wohl wird sich aber nicht zuletzt auch die Regierung mit der Frage auseinandersetzen müssen, inwieweit die Maßnahmen verhältnismäßig gewesen sind. Ein verhältnismäßiger Umgang wird insbesondere dann entscheidend, wenn das Virus wieder aufkeimt. Während im ersten Lockdown auf keinerlei Erfahrungen zurückgegriffen werden konnte, sollte zumindest für die Zukunft aus den mittlerweile gewonnenen Erkenntnissen gelernt werden. Denn: Die Corona-Krise wird möglicherweise erst mit der Verfügbarkeit eines Impfstoffs überwunden sein. Während Epidemiologen eine zweite Welle nicht ausschließen, ist ein erneuter Lockdown unter Wirtschaftsforschern kaum vorstellbar, wenngleich die Auswirkungen eines erneuten Anstiegs der Infektionszahlen und damit verbundenen Runterfahren der Wirtschaft von der OECD als geringer eingeschätzt werden als jene einer ersten Welle.[1]

Der nordische Rebell

Um die Frage der Verhältnismäßigkeit zu klären, wird gerne Schweden als Alternative zitiert. Während sich Anfang März die meisten europäischen Länder, darunter auch Österreich, für eine Schließung von Schulen und Arbeitsstätten zur Eindämmung des Virus entschieden, hat Schweden einen anderen Weg eingeschlagen. Corona-Maßnahmen basieren hier im Wesentlichen ausschließlich auf entsprechenden Empfehlungen der Regierung. Man appelliert an die Bevölkerung, nach Möglichkeit Hygiene und Abstand zu wahren, wobei niemand Bußgelder fürchten muss. Arbeitsstätten, viele Restaurants und auch Kinderbetreuung blieben durchgehend geöffnet (mit temporärer Ausnahme der weiterführenden Schulen, wo es wie in Österreich Distanzlehre gab). Erwachsenenbildung sowie Universitäten und Lehrausbildung wurden ebenfalls auf digitalen Unterricht umgestellt. Lediglich Versammlungen mit mehr als 50 Menschen, Feiern in Studentenwohnheimen, Faschingsumzüge, Besuche in Altersheimen sowie die Einreise von Bürgern außerhalb des Schengenraums wurden untersagt.[2]

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abb. 1: Gemäß Prognosen der OECD würde sich eine zweite Welle deutlich schwächer auf die Wirtschaftsentwicklung auswirken als die erste Infektionswelle.

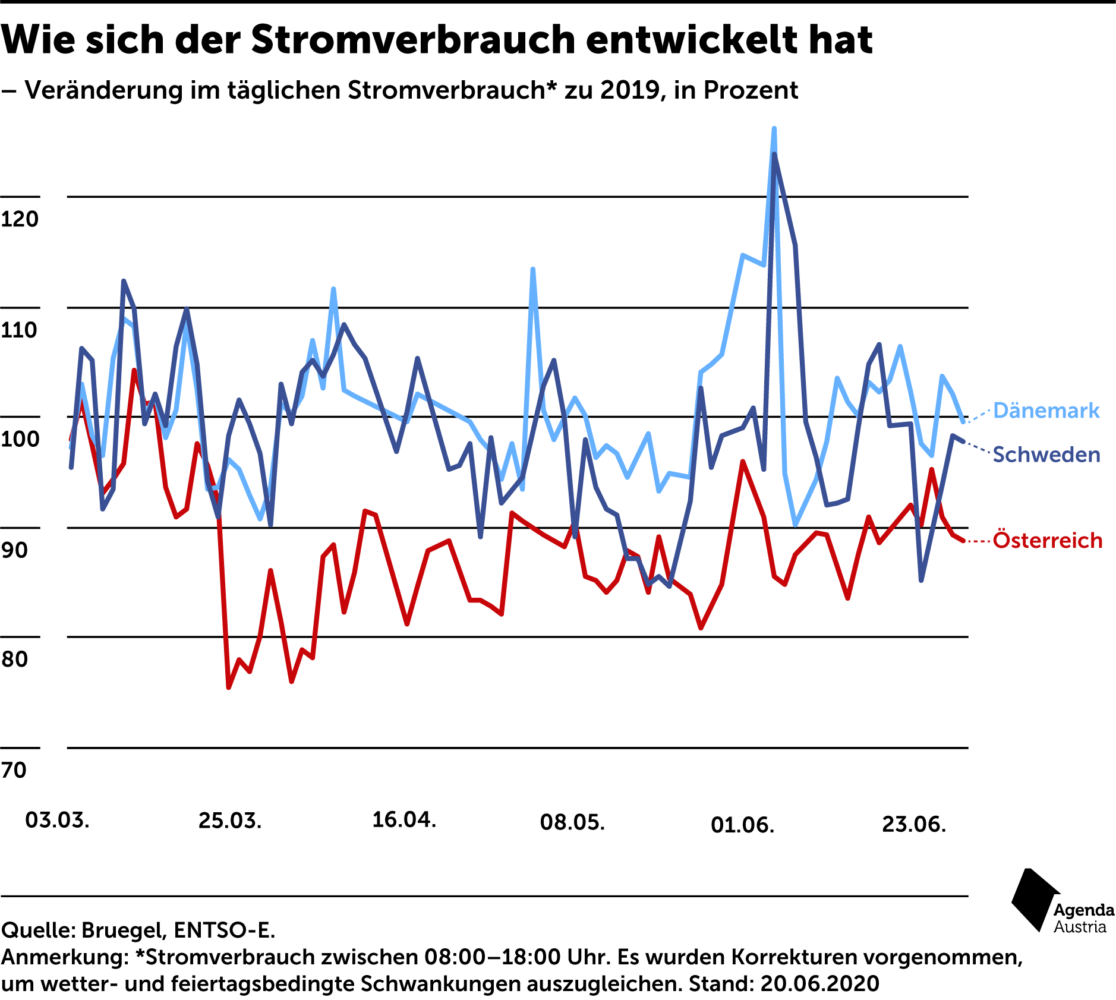

Analysen der Universität Oxford bestätigen, dass die politische Antwort auf Corona in Schweden deutlich weniger stringent ausfiel als in Österreich.[3] Blieben in Schweden beispielsweise Kindergärten und Volksschulen geöffnet, wurden sie in Österreich vorübergehend zugesperrt. Wie stark sich diese Einschränkungen auf die Wirtschaft auswirken, kann man anhand des Stromverbrauchs abschätzen. Weil klassische Wirtschaftsdaten – wie beispielsweise die Wertschöpfung – erst mit erheblicher Zeitverzögerung vorliegen, geben zumindest Stromdaten eine Idee davon, wie die wirtschaftliche Entwicklung aktuell verläuft.[4]

Bei einem Vergleich des Energieverbrauchs mit den Daten aus dem Vorjahr ist erkennbar, dass dieser in Österreich in der zweiten Märzhälfte um mehr als 20 Prozent zurückging. Auch an Schweden ist die Krise nicht völlig spurlos vorbeigegangen, spätestens seit der zweiten Aprilhälfte lag man auch im Norden unterhalb des Vorjahres. Klar zu erkennen ist hingegen, dass die entsprechenden Auswirkungen in Schweden weit weniger sichtbar sind als hierzulande.

Allerdings gilt das nicht nur für Schweden, sondern auch für Dänemark, obwohl auch hier weitreichendere Maßnahmen ergriffen wurden. Anders als in Österreich verhängte die Regierung in Dänemark aber keine grundlegende Ausgangssperre, weshalb auch die Mobilität (siehe Abbildung 3) weit weniger zurückgegangen ist.[5] Zwar wurden alle Arbeitgeber gebeten, die Mitarbeiter, wenn möglich, ins Homeoffice zu schicken, aber ein Verbot, dem Beruf im Betrieb nachzugehen, wurde nicht ausgesprochen. So gaben auch in Österreich im April 45 Prozent der Befragten an, von zu Hause aus zu arbeiten.[6] In Dänemark weist hier nur die Region um die Hauptstadt Kopenhagen mit 41 Prozent eine ähnliche Größenordnung auf. Im Rest des Landes sind es noch deutlich weniger.[7] Wurden die Restaurants in Österreich Mitte März geschlossen, so war die Essensabholung in Dänemark weiter gestattet. Erst Wochen später stand diese Option auch in Österreich zur Verfügung.

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen gegenwärtig im Wesentlichen auf das Virus selbst und die daraus resultierenden Verhaltensänderungen der Menschen zurückzuführen sind.[8] Eine deutlich kleinere Rolle spielen die gesetzten politischen Maßnahmen. Dies würde erklären, warum die Unterschiede zwischen Schweden und Dänemark vergleichsweise gering sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abb. 3: Eingeschränkte Mobilität in Zeiten des Lockdowns.

Deutlich stärker als im Norden Europas scheint sich das Virus jedoch in Österreich bemerkbar gemacht zu haben. Nicht zuletzt mag dies aber auch an der Wirtschaftsstruktur selbst liegen. So erwirtschaftet Österreich ein mehr als doppelt so hohes BIP pro Kopf im Tourismus als Schweden. Die strikten Vorschriften haben das gesellschaftliche Leben in Österreich im März nahezu über Nacht in den Winterschlaf versetzt. Speziell der Tourismus ist am Ende der Wintersaison einer der großen Leidtragenden gewesen. Anhand der Mobilitätsdaten von Apple[9] lässt sich erkennen, dass Ende März die Bewegung mit dem Fahrzeug um bis zu 80 Prozent zurückging, bevor sie sich langsam zu erholen begann. Auch die Schweden sind immobiler geworden, denn das Fehlen von Vorschriften bedeutete nicht, dass es keine Verhaltensänderungen gab. Dennoch war auch hier der Rückgang deutlich geringer als in Österreich. Trotz ähnlich starkem politischen Eingriff scheint Dänemark näher am schwedischen Weg zu liegen.

Der schwedische Patient

Es stellt sich freilich die Frage, ob der schwedische Weg besser gewesen ist oder zumindest eine Option für die Zukunft wäre, sofern es zu einer zweiten Infektionswelle kommen sollte. Auf den ersten Blick erscheint das schwedische Vorbild alles andere als sonderlich attraktiv. So weist Schweden deutlich mehr Infektionen aus, obwohl weit weniger Tests durchgeführt wurden. Zudem verzeichneten die Skandinavier bislang fast siebenmal so viele Todesfälle wie Österreich. Auch im Vergleich zu den Nachbarländern Schwedens ein hoher Wert.

Allerdings liegt Schweden trotz zurückhaltender Beschränkungen des täglichen und wirtschaftlichen Lebens keinesfalls am oberen Ende der Fallzahlen. Die Situation in Belgien, Großbritannien oder Spanien ist wesentlich schlechter.[10] Eine hohe Anzahl an Toten war in schwedischen Altersheimen zu verzeichnen, was wiederum auf den mangelnden Einsatz von Schutzausrüstungen zurückgeführt wird.

Viel Risiko mit wenig Erfolg?

Ob Schweden mit seiner Strategie gegenüber anderen Ländern profitiert hat, ist in Anbetracht der Datenlage (noch) schwierig zu beurteilen. Erste Ergebnisse deuten zumindest darauf hin, dass die wirtschaftliche Krise bisher schwächer verläuft als in Österreich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abb. 4: Der Wirtschaftsfaktor Corona.

Sowohl das Wirtschaftswachstum als auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich laut aktuellsten Zahlen im nordischen EU-Mitgliedsstaat besser. So konnte Schweden das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal zumindest nahe der Stagnation halten, währenddessen es in Österreich bereits um knapp drei Prozent zurückging. Gegenüber dem Februar stieg zwar auch die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Schweden um ein Viertel. Dies ist allerdings deutlich weniger als der hierzulande vermerkte Anstieg von 71 Prozent. Auch die Kurzarbeit wird in Schweden mit knapp acht Prozent deutlich weniger stark beansprucht als in Österreich, wo jeder vierte Arbeitnehmer gegenwärtig in Kurzarbeit ist.[11]

Inwieweit die Strategie aber besser ist, lässt sich noch nicht eindeutig feststellen. Am Ende teilen die Österreicher mit den Schweden einen wichtigen Aspekt, nämlich jenen, dass in einer globalisierten Welt nicht alles national beeinflusst werden kann. Wie auch Österreich sind die Skandinavier eine vergleichsweise kleine und offene Volkswirtschaft. Etwa die Hälfte des Wohlstands wird jenseits der Grenzen erwirtschaftet.[12] Steht diese Hälfte sprichwörtlich still, lässt sich das national nicht auffangen. Dennoch hegt Schweden die stille Hoffnung, dass es mit der eingeschlagenen Strategie geschafft werden kann, lange vor der Entwicklung eines Impfstoffes eine Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Damit hätte Schweden im Falle einer länger anhaltenden Corona-Pandemie einen entsprechenden Vorteil.

In welchem Ausmaß dies möglich ist, können Wissenschaftler noch nicht eindeutig beantworten. Aufsehen erregte allerdings eine aktuelle Studie, der zufolge bei 42 Prozent der Bevölkerung des Tiroler Skiorts Ischgl Antikörper nachgewiesen werden konnten. Wenig eindeutig sind derzeit auch die Einschätzungen der Wirtschaftsforscher. So geht der IWF davon aus, dass Schweden im Jahr 2020 ähnlich stark von einer Rezession betroffen sein wird wie Österreich. Der neuesten Prognose der EU-Kommission zufolge steht Österreich allerdings wesentlich besser da. Auch die OECD prognostizierte im Juni einen stärkeren Konjunktureinbruch in Schweden als in Österreich über das gesamte Jahr 2020 gesehen. Eine zweite Welle würde sich hingegen weniger stark in Schweden niederschlagen als hierzulande.

Eine Frage der Perspektive

Den wirtschaftlichen Vorzügen, die das schwedische Modell bereithält, stehen möglicherweise gesundheitliche Auswirkungen gegenüber, die wir in Österreich nicht zu tragen bereit sind. Dennoch kann der Blick nach Norden lehrreich sein. Denn wir wissen nicht, wie lange wir mit dem Virus in unserem Alltag zurechtkommen müssen.

Kommt es zu einer zweiten Welle im Herbst und was ist mit dem kommenden Jahr? Wann wird es einen Impfstoff geben? Fragen, die für den weiteren Konjunkturverlauf entscheidend sind. Klar ist, dass wir es uns nicht leisten können, in gleichen Maßen zu reagieren, wie im März 2020. Für viele Unternehmen wird das Überleben schon jetzt äußerst schwierig. Ein erneuter Lockdown würde wohl weiten Teilen der Wirtschaft die Existenzgrundlage entziehen, zudem wird auch der Staat nicht ewig neue Hilfspakete schnüren können.

Einen wichtigen Punkt sollten wir Österreicher nicht übersehen: Zwar sind in Schweden dem Virus unbestritten mehr Menschen zum Opfer gefallen als in Österreich, aber von einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems kann nicht die Rede sein. Analysen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) kamen zudem zum Schluss, dass die Ausbreitung des Virus nebst Pflege- und Altersheimen primär im Freizeitbereich und nicht in Schulen oder Arbeitsstätten erfolgte.[13] Kombiniert man beide Erkenntnisse, dann könnte es in Zukunft möglich sein, eine zweite Welle zu kontrollieren, ohne dafür große Wohlstandsopfer bringen zu müssen. Experte Franz Allerberger, Chef der AGES, plädiert daher zum „Mut, gezielt regional zu schließen“, wo es notwendig sei, statt einen generellen Lockdown zu verhängen.[14]

Handlungsempfehlungen

— Datentransparenz und Datennutzung: „Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher.“ Dieser Spruch aus dem zweiten Teil des Paten lässt sich auch auf das Coronavirus anwenden. Zwar sollten wir dem Virus nicht zu nahe kommen, aber wir sollten es besser kennenlernen. Wie es sich ausbreitet, wo es sich ausbreitet und vieles mehr. Damit daran geforscht werden kann, ist die Erfassung entsprechender Daten und die Zugänglichkeit zu diesen notwendig. Erkenntnisse über das Virus können uns bei der Entscheidung helfen, welche Maßnahmen zur Eindämmung wirken und welche Gefahrenherde isoliert werden müssen. Gleichzeitig können uns die Informationen aber auch unnötige Einschränkungen ersparen und die größtmögliche Normalität erlauben.

— Einschränkungen dort, wo sie effizient sind: Bisherige Analysen deuten darauf hin, dass Schulen und Kindergärten nicht zur Ausbreitung des Virus beigetragen haben. Die Schließung dieser Einrichtungen ist sowohl für Kinder wie auch Familien eine große Herausforderung und Belastung. Deswegen sollte eine solche Schließung in Zukunft nur dann erfolgen, wenn sie tatsächlich notwendig ist. Gleiches gilt auch für den Bereich des Arbeitsplatzes.

— Digitale Infrastruktur für öffentliche Aufgaben: Auch wenn Schulen nach derzeitigem Wissen nicht zur Verbreitung beigetragen haben, sollte dennoch die Voraussetzung geschaffen werden, dass der Staat seine Dienstleistungen an die Bürger auch aus der Distanz erbringen kann. Dies bedeutet die Umsetzung der bereits lang diskutierten Digitalisierungsschritte im Bereich der öffentlichen Verwaltung, der Bildung, aber auch der Gesundheit. Der Sommer und die damit einhergehende Verschnaufpause sollte dafür genutzt werden, entsprechende Schritte so rasch wie möglich einzuleiten und auch umzusetzen. Mitarbeiter müssen dafür geschult, Programme entwickelt und fehlende Endgeräte bereitgestellt und der rechtliche Rahmen geschaffen werden.

— Kompetenzen für rasche und gezielte Maßnahmen: Föderale Strukturen weisen viele Vorteile auf, neigen hierzulande aber dazu, Prozesse zu verzögern. Da Zeit im Hinblick auf die Ergreifung von Maßnahmen kritisch ist, sollten bereits jetzt die Kompetenzen für die Handlungsfähigkeit klar geregelt werden.

— Rückkehr zum Markt: Die Rettungsprogramme seitens der Regierung waren in Kern richtig, um eine größere Krise hierzulande zu verhindern. Aber auch die Möglichkeiten des Staates sind enden wollend. Es wurden riesige Geldsummen eingesetzt, die den Finanzhaushalt über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte belasten werden. Wirtschaft und Gesellschaft wurden zuletzt aus dem Winterschlaf geweckt. Nun gilt es auch, sich aus den Hilfsprogrammen zurückzuziehen. Diese verfallen zunehmend in Zugeständnisse an einzelne Lobbygruppen. Die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen weichen dem politischen Aktivismus. Auf Dauer hat Österreich nur dann Erfolg, wenn sich der Staat aus der Wirtschaft weitgehend heraushält und die Politik mehr Zeit hat, sich mit der Lösung der Probleme auf politischer Ebene zu befassen.

Literatur

- Acaps (2020). COVID-19 Government Measure Dataset. Online verfügbar unter: www.acaps.org/covid19-government-measures-dataset (abgerufen am 26.06.20).

- AGES (2020). Epidemiologische Abklärung am Beispiel COVID-29. Online verfügbar unter: www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/ (abgerufen am 20.05.2020).

- Andersen, A., Hansen, E., Johannesen, N. & Sheridan, A. (2020). Pandemic, Shutdown and Consumer Spending: Lessons from Scandinavian Policy Responses to COVID-19. arXiv preprint arXiv:2005.04630. Online verfügbar unter: arxiv.org/pdf/2005.04630.pdf. (abgerufen am 29.06.2020).

- Apple (2020). Mobility Trends Report. Online verfügbar unter: www.apple.com/covid19/mobility (abgerufen am 29.06.2020).

- Hale, T., Webster, S., Petherick, A., Phillips, T. & Beatriz, K. (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government.

- Köppl-Turyna & Sustala (2020). Österreich in der Corona-Krise. Kapitel 3: Stromnachfrage zeigt Ausmaß des Corona-Schocks. Online verfügbar unter: www.agenda-austria.at/publikationen/oesterreich-in-der-corona-krise-3/ (abgerufen am 29.06.2020).

- OECD (2020). Economic Outlook June 2020. Economic Outlook 107. Paris. Online verfügbar unter: www.oecd.org/economic-outlook/ (abgerufen am 29.06.2020).

- ORF (2020). Tragen von Masken „teilweise überzogen“. Online verfügbar unter: orf.at/stories/3165355/ (abgerufen am 13.05.2020).

- Statista (2020a). Nutzen Sie in Ihrem Beruf derzeit zumindest ab und zu Home Office?. Online verfügbar unter: de.statista.com/statistik/daten/studie/1109368/umfrage/arbeit-im-home-office-waehrend-der-corona-krise-in-oesterreich/ (abgerufen am 29.06.2020).

- Statista (2020b). Share of people working from home due to the coronavirus in Denmark in 2020, by region. Online verfügbar unter: www.statista.com/statistics/1109824/share-of-people-working-from-home-due-to-the-coronavirus-in-denmark/ (abgerufen am 29.06.2020).

- Worldometer (2020). COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. Online verfügbar unter: www.worldometers.info/coronavirus/ (abgerufen am 20.06.2020).

Fußnoten

- Die OECD geht in ihrem Szenario einer zweiten Welle davon aus, dass den Lockerungsmaßnahmen ein erneuter Ausbruch des Virus im Oktober bzw. November folgt, der allerdings weniger intensiv ist als die erste Welle. ↩

- Acaps (2020). ↩

- Hale et al. (2020). ↩

- Köppl-Turyna & Sustala (2020). ↩

- Acaps (2020). ↩

- Statista (2020a). ↩

- Statista (2020b). ↩

- Andersen et al. (2020). ↩

- Apple (2020). ↩

- Worldometer (2020). ↩

- Arbeitnehmer in Kurzarbeit in Relation zum Arbeitskräftepotenzial (25- bis 64-Jährige). ↩

- Gemäß Daten der EU-Kommission lag der Anteil der Exporte von Waren und Dienstleistungen in Österreich 2019 bei knapp 56 Prozent. In Schweden lag die Quote bei 47 Prozent. ↩

- AGES (2020). ↩

- ORF (2020). ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah