Mit dem Markt das Klima retten

- 16.04.2021

- Lesezeit ca. 3 min

Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der größten langfristigen Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Direkte staatliche Eingriffe und politischer Aktionismus alleine werden nicht reichen. Wenn wir das Problem ernsthaft angehen wollen, ohne dabei unseren Wohlstand zu riskieren, müssen wir auch alle Stärken der Marktwirtschaft nutzen.

Nationale Lösungen für ein globales Problem?

Dass die Klimaveränderung eine enorme Herausforderung darstellt, wissen wir seit Jahrzehnten. Kohlenstoffdioxid (CO2) ist das am häufigsten vom Menschen verursachte Treibhausgas.[1] Neben den menschengemachten Emissionen hat der Großteil des CO2 auf der Erde einen natürlichen Ursprung. Dieser ist aber in einen natürlichen Kreislauf eingebunden. Den menschengemachten Treibhausgasen fehlen die entsprechenden Möglichkeiten zum Abbau des CO2.

Bei den Treibhausgasen in der Atmosphäre, die zum Temperaturanstieg der Erde führen, handelt es sich um ein Bestandsproblem. Selbst das Erreichen der ausgerufenen CO2-Neutralität würde den Klimawandel daher nicht automatisch beenden, da die Kohlenstoffverbindung sehr lange in der Atmosphäre verbleibt und auch ohne zusätzliche Emissionen der Effekt auf die Erderwärmung weiterbestünde. Die Klimaneutralität kann also nur ein Teil der Lösung sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abbildung 1: Wie viel CO2 bereits einem Preis unterliegt

Wie viel CO2 bereits einem Preis unterliegt

Wetterphänomene und Erderwärmung interessieren sich nicht für Staatsgrenzen. Die Bekämpfung des Klimawandels ist aber zumindest kurzfristig mit Kosten verbunden, weswegen es immer wieder Staaten gibt, die sich an der Bekämpfung nicht beteiligen wollen. Eine Lösung innerhalb der eigenen Grenzen führt daher zu einer Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit und gefährdet damit letztlich unseren Wohlstand. Vom Wirkungsgrad selbst sind nationale Alleingänge hingegen überschaubar. Österreich kommt für rund 0,1 Prozent der Weltbevölkerung auf und auch Europa als Ganzes spielt global gesehen nur eine kleine Rolle.

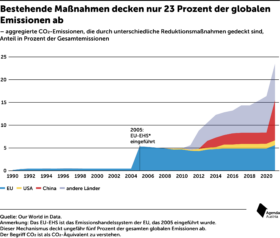

Die EU setzte bereits 2005 erste Schritte mit einer CO2-Bepreisung, als sie ein Emissionshandelssystem auf ausgewählte Sektoren einführte.[2] Das Vorpreschen der EU wird aber nicht ausreichen, um die globale Erderwärmung zu stoppen. Es führt eher zum Trittbrettfahrerproblem: Einige Staaten könnten es den anderen überlassen, die Emissionen zu reduzieren, ohne selbst etwas beizutragen. Möglicherweise würde dies dem Klima sogar zusätzlich schaden. Die Produktion in Europa unterliegt bereits strengen Vorschriften. Neue Maßnahmen könnten zu einer Abwanderung in Gebiete mit laxeren Vorschriften führen. Global würde dies dann nicht zu Einsparungen führen, sondern zum genauen Gegenteil davon.

Das bedeutet: Es reicht nicht aus, die Emissionen in Österreich oder in Europa zu reduzieren. Notwendig ist ein globaler Klimaschutzplan. Diesen auszuhandeln gestaltet sich als mühsamer und langer Weg. Zuletzt hat China ein Emissionshandelssystem für seine Kohlekraftwerke eingeführt. Die weltweit bestehenden Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen decken aktuell aber trotzdem nicht einmal ein Viertel der globalen Emissionen ab. Eine Möglichkeit für eine globale Lösung wären sogenannte Klimaklubs. Dabei handelt es sich um Zusammenschlüsse mehrerer Staaten, die sich gemeinsam auf eine CO2-Bepreisung einigen. Klubmitglieder genießen dabei Vorteile (beispielsweise Freihandel oder Zollfreiheit) gegenüber anderen Staaten. Letzteren könnten beispielsweise CO2-Zölle auferlegt werden.

Das internationale Kyoto-Protokoll, das bereits Ende 1997 unterzeichnet wurde, war nur der Anfang. Ihm folgten unzählige Konferenzen, Versprechungen und Maßnahmen, um den Temperaturanstieg zu beschränken. Damit dieses globale Ziel erreicht wird, hat sich Österreich verpflichtet, seine Nettoemissionen – also die Differenz aus Ausstoß und Speicherung von Treibhausgasen – auf null abzusenken und somit die sogenannte Klimaneutralität zu realisieren.[3] Die EU selbst soll bis 2050 klimaneutral werden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Regierung diese Ziele umsetzen könnte.

Fußnoten

- Andere Kohlenstoffverbindungen wie Methan werden üblicherweise in CO2-Äquivalente umgerechnet. Im Nachfolgenden ist der Begriff CO2 als CO2-Äquivalent zu verstehen. ↩

- Das Handelssystem der EU umfasst Teile des Energie- und Industriesektors sowie die Luftfahrt im europäischen Wirtschaftsraum. ↩

- Zusätzlich zur Einsparung des ausgestoßenen CO2 kann die bereits bestehende Konzentration des Gases mittels verschiedener Technologien reduziert werden. ↩

Mehr interessante Themen

Emissionen nach Wirtschaftssektoren

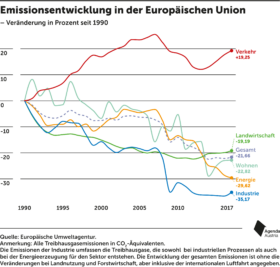

Die Emissionen müssen auch in jenen Sektoren zurückgehen, die nicht vom EU-Handelssystem erfasst werden. Hierfür mussten der EU nationale Pläne vorgelegt werden. 2020 verzeichneten die Sektoren Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude sowie Energie & Industrie den höchsten Ausstoß an CO2. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen diese in den komm

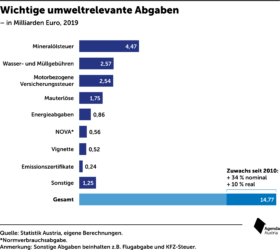

Bestehende Umweltabgaben in Österreich

Auch wenn sie CO2 nicht im Namen führen: Österreich verfügt bereits über eine Reihe an Abgaben auf Emissionen. Im Jahr 2019 hob der Staat knapp 15 Milliarden Euro mit umweltbezogenen Steuern ein, die Summe ist real seit 2010 um zehn Prozent gestiegen. Das höchste Aufkommen generiert die öffentliche Hand mit der Mineralölsteuer.

Wer schädigt das Klima?

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat vergangenes Jahr das Klimagesetz, also das Herzstück des „Green Deal“ gegen die globale Erwärmung, vorgestellt. Darin ist festgeschrieben, dass Europa bis 2050 klimaneutral werden soll. Doch wie weit sind die Mitgliedstaaten bereits bei der Absenkung ihrer Treibhausgase? Welche Sektoren liegen bes

Wie viel CO2 bereits einem Preis unterliegt

Die EU setzte im Jahr 2005 erste Schritte mit einer CO2-Bepreisung, als sie ein Emissionshandelssystem auf ausgewählte Sektoren einführte. Die weltweit bestehenden Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen decken aktuell aber trotzdem nicht einmal ein Viertel der globalen Emissionen ab.