Pensionsreform: Keiner verliert – außer der Politik

- 08.08.2017

- Lesezeit ca. 5 min

In Wahlkampfzeiten werden gerne die Pensionen als emotionales Thema hervorgeholt. Das macht Österreichs Altersversorgungssystem aber beileibe nicht sicherer. Dabei wäre eine Reform einfach. – Kommentar von Michael Christl

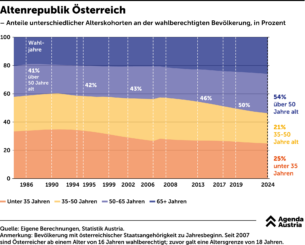

Die Rechnung ist zwar nicht ganz einfach, dafür ist das Ergebnis glasklar: Eine Pensionsreform nach dem Vorbild des sozialdemokratischen Musterlands Schweden würde bedeuten, dass knapp drei Viertel der österreichischen Wähler in puncto Pension schlechter aussteigen würden als jetzt. “Nur” die gut 25 Prozent der Wähler, die jünger als Mitte 30 sind, würden vom schwedischen Pensionsmodell profitieren, weil sie dann weniger von den steigenden Zuschüssen zahlen müssten.

Luxuspensionen

Hier könnte dieser Text auch gleich wieder enden. Schließlich herrscht Wahlkampf, womit sich das Thema Pensionsreform praktisch erledigt hat. Zwar will die SPÖ endlich Luxuspensionen im staatsnahen Bereich reduzieren, welche die Bürger verärgern. Vor allem aber hat sie mit Blick auf die Wählerstruktur versprochen, bei den Renten für Normalsterbliche nichts zu ändern – außer aus dem Budget noch mehr zu den Renten zuzuschießen und womöglich die Beiträge weiter zu erhöhen.

Doch das Thema ist wichtig. Schließlich stellt der Pensionszuschuss einen der größten Ausgabeposten im Budget dar. Die Steuerzahler schießen jedes Jahr etwa zehn Milliarden Euro zu, um das Loch im staatlichen Pensionssystem zu stopfen. Das bedeutet, dass jeder Erwerbstätige mehr als 2300 Euro pro Jahr zu den Renten beisteuert – abseits seiner Beiträge zur Versicherung, wohlgemerkt.

Beunruhigende Meldungen

Schon 2012 forderte eine parteiübergreifende Gruppe, darunter der (exgrüne) Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die früheren SP-Finanzminister Hannes Androsch und Andreas Staribacher, ÖVP-Vorstandsmitglied Christoph Leitl sowie Neos-Unterstützer Hans Peter Haselsteiner, eine Pensionsreform nach dem Vorbild jener in Schweden ein. Denn die beruhigenden Meldungen aus dem Sozialministerium sind schon länger nicht glaubhaft.

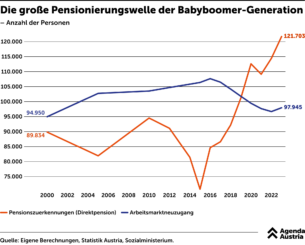

Ein paar Daten. Seit 1970 ist die Lebenserwartung um knapp elf Jahre gestiegen, das faktische Pensionsantrittsalter ist um mehr als vier Jahre gesunken. Derzeit beenden die Österreicher im Schnitt mit 60 Jahren und drei Monaten das Erwerbsleben; diese Zahl hat sich von 2016 auf 2017 nicht verändert. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung jährlich um knapp drei Monate. Und gleichzeitig gibt es auch immer mehr neue Pensionisten – die Babyboomer beginnen sich aus dem Arbeitsleben zu verabschieden.

Alles kein Problem, meint Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), schließlich sei das Finanzierungsloch in den Pensionskassen nicht so groß wie geplant. Dass er ein Defizit von immer noch rund zehn Milliarden Euro als gute Nachricht verkauft, ist schon alarmierend. Aber auch die derzeit steigenden Einzahlungen ins System, auf die Stöger verweist, verkleinern das Problem nicht, sondern vergrößern es mittelfristig: Dadurch erwerben die künftigen Pensionisten ja auch höhere Ansprüche. Für jeden Euro, den sie einzahlen, erhalten sie nach den geltenden Regeln dann 1,7 Euro an Pension. Das Problem ist also nur aufgeschoben.

Falls seine eigenen Argumente doch nicht ausreichen, die Pensionskosten einzudämmen, sieht der Sozialminister höhere Beiträge als Ausweg. An diesem Punkt müssten gerade auch die jüngeren Wähler laut “Einspruch” rufen. Die steigenden Kosten des Pensionssystems werden durch Steuereinnahmen oder neue Schulden finanziert, die besonders von ihnen getragen werden müssen. Und dann sollen die Jüngeren auch noch mehr an – im internationalen Vergleich ohnehin hohen – Beiträgen bezahlen?

Enormes Defizit

Man kann ein enormes Defizit kleinreden, man kann auf eine unglaubliche Produktivitätssteigerung hoffen, man kann eine kurzfristig positive Tendenz als generelle Entwarnung fehldeuten. Und doch kann man es bei einer Gesamtbetrachtung drehen und wenden, wie man will: Die demografische Entwicklung treibt die Pensionskosten in Höhen, die den Österreichern schaden, weil sie das Geld für zukunftsorientierte Maßnahmen aufsaugen. Sie gehen gleich in mehrfacher Hinsicht auf Kosten der kommenden Generationen.

Manche der Jüngeren haben ja Glück und erben, was ihre Eltern in der Pension nicht ausgegeben haben. Aber gerade jene, die besonders auf die soziale Gerechtigkeit pochen, fordern stets eine rechtliche Absicherung und nicht Almosen. Die Zukunftsaussichten der Jungen dürfen tatsächlich nicht so sehr davon abhängen, zufällig die richtigen Eltern gehabt zu haben.

Mehr Leben, mehr Arbeit

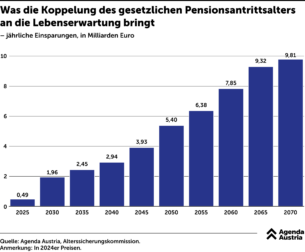

Ein generationengerechtes Pensionssystem ist nötig, und es sollte darin bestehen, dass künftig ein Teil der gewonnenen Lebenserwartung mit Arbeit verbracht wird. Das bedeutet eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, am besten automatisch um zwei Monate pro Jahr, bis es 67 Jahre erreicht.

Früher in Rente zu gehen ist auch dann möglich, aber mit Abschlägen. Eine solche Regelung bildet das schwedische Pensionssystem auf möglichst einfache Weise nach und verlangt keine totale Umstellung. Übrigens: Schwedens Sozialdemokraten waren an der Einführung des dortigen Modells maßgeblich beteiligt.

Etwas länger zu arbeiten ist der sozialste Weg, das staatliche Pensionssystem abzusichern. Und Österreich stünde damit nicht allein da: Deutschland hebt das Antrittsalter derzeit schrittweise auf 67 Jahre an. Ein halbes Dutzend EU-Länder, darunter Italien und die Niederlande, haben das Antrittsalter an die steigende Lebenserwartung geknüpft. Weitere Staaten haben Pensionshöhe und Lebenserwartung verknüpft.

Automatische Anhebung

Mit unserem Vorschlag einer automatischen Anhebung des Pensionsantrittsalters bis 67 verliert niemand. Außer die Politik – sie müsste dann nämlich im Wahlkampf ohne ihren liebsten Spielball auskommen.

Kommentar von Michael Christl im „Standard“, 4. August 2017

Mehr interessante Themen

Wie stark die Pensionskosten bis 2029 steigen

Die Pensionskosten steigen in diesem Jahr auf rund 33 Milliarden Euro, bis 2029 sollen sie bereits 38,3 Milliarden Euro erreichen. Ohne das Maßnahmenpaket von Türkis-Rot-Pink würden sie laut Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera bei 40,2 Milliarden liegen – also nur ein geringfügiger Unterschied zum Sparpaket. Er spricht sich daher erneut daf

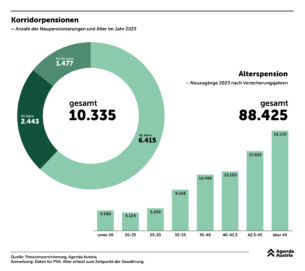

Was die Reform der Korridorpension bringt

Ab 2026 wird der Zugang zur Korridorpension, der klassischen Form der Frühpension, schrittweise eingeschränkt.

Warum blau-schwarz bei den Pensionen handeln muss

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos wird die Aufgabe für die kommende Regierung nicht leichter. Neben dem fehlenden Wirtschaftswachstum fehlt es auch am lieben Geld. Ein seit langem bekannter Kostentreiber sind die Pensionen. Sie sind der größte Ausgabenposten im Bundesbudget, riesiger Treiber des Budgetproblems und

Was eine spätere (Früh-)Pension bringen würde

Obwohl die Pensionen den Staatshaushalt in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Mehrkosten belasten, spielen sie bei den Regierungsverhandlungen keine nennenswerte Rolle. Schon jetzt ist der Zuschuss zu den Pensionen mit über 30 Milliarden Euro der größte Ausgabenposten des Staates, in den kommenden zehn Jahren kommen weitere fünf Millia

Die große Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation

Die Lebenserwartung der Menschen in Österreich wird weiter steigen und die Anzahl der über 65-Jährigen wird in den kommenden Jahren um fast eine Million zunehmen. Zwar wird die laufende Anhebung des Frauenpensionsalters einen kleinen Beitrag leisten, jedoch nicht ausreichen.

Willkommen in der Altenrepublik Österreich

Österreich hat gewählt, entschieden haben die Nationalratswahl vor allem die Älteren: Über die Hälfte der Wahlberechtigten war 50 Jahre oder älter. Obwohl das Wahlalter vor geraumer Zeit von 18 auf 16 Jahre gesenkt wurde, nimmt der Anteil an jungen Wählern immer weiter ab, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.