Österreichs riesige Pensions-Verpflichtungen

Foto: © Fotolia.com

- 22.03.2017

- Lesezeit ca. 3 min

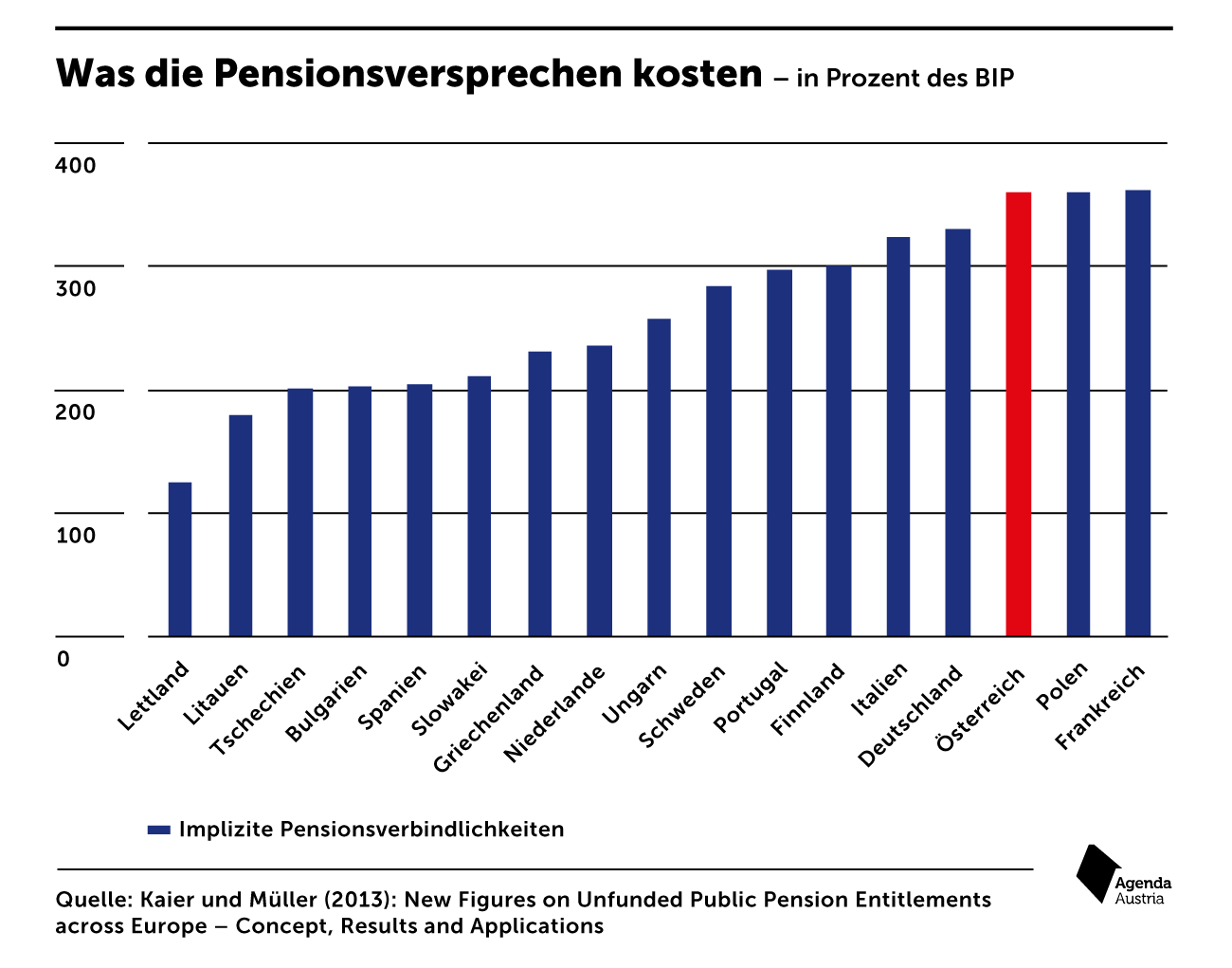

Die Renten, die den Versicherten zustehen, sind gemessen an der Wirtschaftsleistung fast nirgendwo so hoch wie in Österreich. Bleibt das Wachstum schwach oder steigen die Zinsen, bleibt im Budget noch weniger Geld für Zukunftsinvestitionen.

„Nichts Genaues weiß man nicht.“ So könnte man zusammenfassen, wie der Experte der OECD Christopher Prinz die Entwicklungen im österreichischen Pensionssystem einschätzt. Die neuen Zahlen über das Pensionsantrittsalter oder die Invaliditätspensionen, die das Sozialministerium vorgelegt hat, sind laut Prinz gar “wertlos”. Ob bisherige Änderungen im Pensionssystem etwa das Antrittsalter heben oder nicht, will der OECD-Experte daher nicht abschließend beurteilen. Er befürchtet aber, “dass wir bisher noch gar nichts erreicht haben”.

Hinweise darauf, ob ein Pensionssystem nachhaltig finanzierbar ist oder immer höhere Zuschüsse braucht, finden sich freilich auch anderswo. So hat die EZB eine Studie in Auftrag gegeben, die zeigt, wie hoch die Zahlungsverpflichtungen aufgrund künftiger Pensionen in europäischen Ländern sind. Wer heute arbeitet, finanziert in Österreich und vielen anderen Ländern ja die Renten, die jetzt ausbezahlt werden. Gleichzeitig besitzt er das Versprechen der Regierung, dass ihm diese dereinst auch eine Pension überweisen wird.

Pensionsverbindlichkeiten: 360 Prozent des BIP

Diese Versprechen, die sogenannten impliziten Pensionsverbindlichkeiten, ließ die EZB also beziffern. Das ist jene Summe, die die Republik den Versicherten bezahlen müsste, wenn das Pensionssystem mit einem Schlag auslaufen würde. Ergebnis: In Österreich betragen die Verbindlichkeiten etwa 360 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Das ist nach Frankreich und Polen, die nur geringfügig darüber liegen, der dritthöchste Wert von 17 untersuchten EU-Ländern. Es zeigt sich, dass die Kosten für die Pensionen, die auf Österreich zukommen, im internationalen Vergleich also sehr hoch sind. Die Studie stammt übrigens aus dem Jahr 2013, hat aber nach wie vor Gültigkeit: Die kleinen Änderungen z.B. bei den Invaliditätspensionen haben, siehe oben, keine große Auswirkung. Diese hohen Zahlungsverpflichtungen werden insbesondere dann problematisch, wenn die Wirtschaft weiter nur schwach wächst oder auch, wenn die Zinsen wieder steigen. Dann wird es noch schwieriger, diese Ausgaben zu finanzieren.

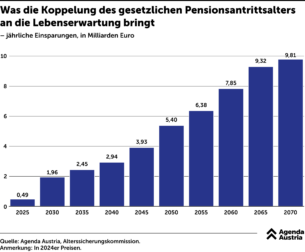

Steigende Lebenserwartung berücksichtigen

„Anstatt weiter auf nicht nachweisbare Fortschritte zu hoffen, sollte die Finanzierung der Pensionen auf feste Beine gestellt werden“, meint Michael Christl vom Ökonomen-Team der Agenda Austria. Nur wenn die steigende Lebenserwartung berücksichtigt wird, so Christl, werden die Budgetausgaben für die Pensionen nicht weiter nach oben klettern: „Schweden, wo sozialen Fragen traditionell ein hoher Stellenwert zukommt, hat es vorgemacht: Dort hängt die Höhe der Pension von der erwarteten Bezugsdauer ab. Gleichzeitig gibt es eine Mindestpension.“

Anders als hierzulande könnten sich die jüngeren Bürger daher darauf verlassen, dass sie auch künftig nicht mehr für die Renten ausgeben müssen als jetzt. Und künftige Regierungen könnten einen größeren Budgetanteil für Zukunftsinvestitionen wie Bildung oder Infrastruktur ausgeben.

Mehr interessante Themen

Wie stark die Pensionskosten bis 2029 steigen

Die Pensionskosten steigen in diesem Jahr auf rund 33 Milliarden Euro, bis 2029 sollen sie bereits 38,3 Milliarden Euro erreichen. Ohne das Maßnahmenpaket von Türkis-Rot-Pink würden sie laut Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera bei 40,2 Milliarden liegen – also nur ein geringfügiger Unterschied zum Sparpaket. Er spricht sich daher erneut daf

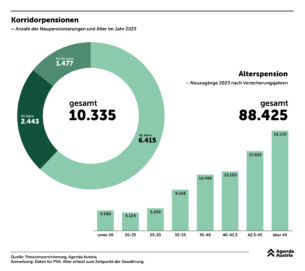

Was die Reform der Korridorpension bringt

Ab 2026 wird der Zugang zur Korridorpension, der klassischen Form der Frühpension, schrittweise eingeschränkt.

Warum blau-schwarz bei den Pensionen handeln muss

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos wird die Aufgabe für die kommende Regierung nicht leichter. Neben dem fehlenden Wirtschaftswachstum fehlt es auch am lieben Geld. Ein seit langem bekannter Kostentreiber sind die Pensionen. Sie sind der größte Ausgabenposten im Bundesbudget, riesiger Treiber des Budgetproblems und

Was eine spätere (Früh-)Pension bringen würde

Obwohl die Pensionen den Staatshaushalt in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Mehrkosten belasten, spielen sie bei den Regierungsverhandlungen keine nennenswerte Rolle. Schon jetzt ist der Zuschuss zu den Pensionen mit über 30 Milliarden Euro der größte Ausgabenposten des Staates, in den kommenden zehn Jahren kommen weitere fünf Millia

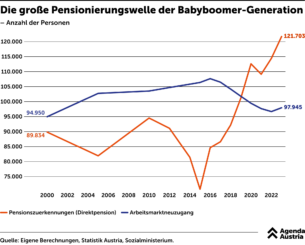

Die große Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation

Die Lebenserwartung der Menschen in Österreich wird weiter steigen und die Anzahl der über 65-Jährigen wird in den kommenden Jahren um fast eine Million zunehmen. Zwar wird die laufende Anhebung des Frauenpensionsalters einen kleinen Beitrag leisten, jedoch nicht ausreichen.

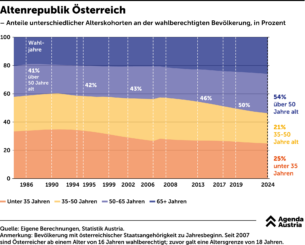

Willkommen in der Altenrepublik Österreich

Österreich hat gewählt, entschieden haben die Nationalratswahl vor allem die Älteren: Über die Hälfte der Wahlberechtigten war 50 Jahre oder älter. Obwohl das Wahlalter vor geraumer Zeit von 18 auf 16 Jahre gesenkt wurde, nimmt der Anteil an jungen Wählern immer weiter ab, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.