Österreich gibt für weniger Schüler mehr Geld aus

- 25.05.2016

- Lesezeit ca. 3 min

Das intransparente Lehrerdienstrecht führt letztlich zu versteckten Gehaltserhöhungen. Die Abschaffung ineffizienter Neuerungen würde besseren Unterricht ums gleiche Geld möglich machen.

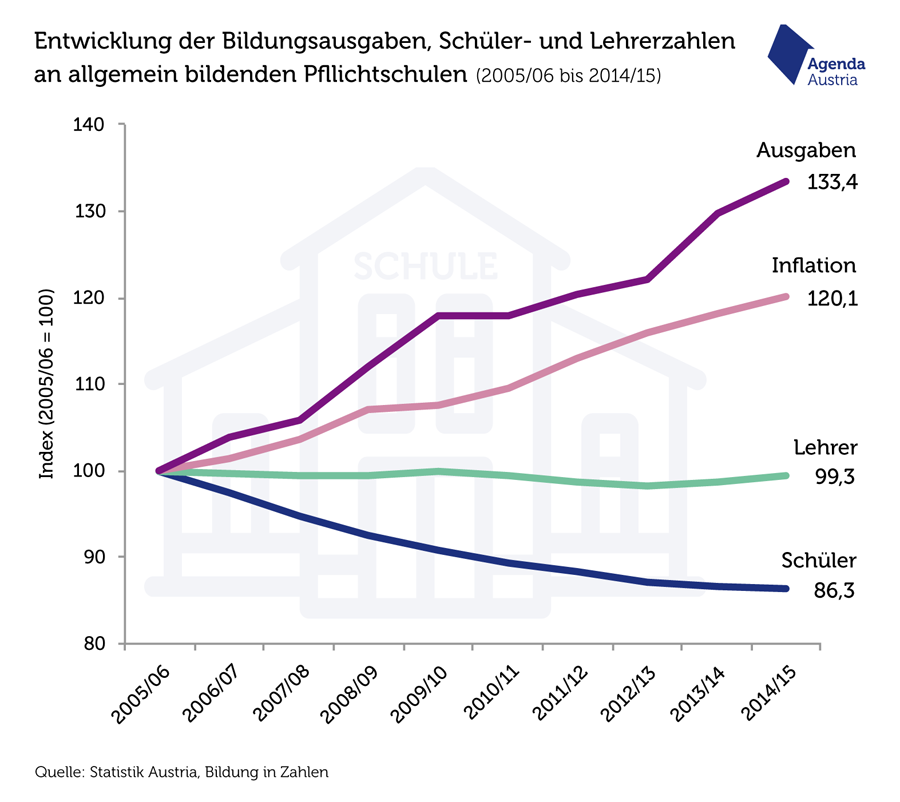

Als einen ihrer Arbeitsschwerpunkte hat sich die neue Regierung das Bildungssystem vorgenommen. In diesem Zusammenhang ist ein Blick darauf interessant, wie sich die Ausgaben für die allgemein bildenden Pflichtschulen (APS) entwickelt haben. Der Verlauf der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass die Zahl der Schüler in den Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie der Neuen Mittelschulen (NMS) und des Polytechnischen Lehrgangs seit 2005 um gut 13 Prozent gesunken ist. Gleichzeitig sind die Ausgaben für die APS um 33 Prozent gestiegen:

Eine beträchtliche Differenz, die auch durch eine (kumulierte) Inflation von 20 Prozent in diesem Zeitraum nicht erklärbar ist.

Was steckt also dahinter? Der mit 90 Prozent der Gesamtkosten größte Brocken im Bildungsbudget besteht, wenig überraschend, aus Personalkosten. Dass diese so stark gestiegen sind, hat mit dem Lehrerdienstrecht zu tun. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern wird die Lehrerarbeit in Österreich über die Anzahl der Unterrichtsstunden definiert. Als Konsequenz davon muss jede Aktivität eines Lehrers, die nicht aus Unterricht bzw. Vor- oder Nachbereitung besteht, als Mehrdienstleistung abgegolten werden. Das daraus resultierende System an Zulagen ist mittlerweile auch kaum durchschaubar. Festzustellen ist, dass die Lehrergewerkschaft über die Jahre sehr geschickt verhandelt hat. Jede Veränderung in der Arbeitsleistung wurde mit der einen oder anderen Zulage “ausgeglichen”, was am Ende für so manche Lehrer zu einer Gehaltserhöhung geführt hat.

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Personalkosten besteht in den niedrigen Klassenschülerzahlen – in Volksschulen beträgt sie durchschnittlich 18, in den Hauptschulen und NMS 20. Auch das Teamteaching in den NMS hat die Personalkosten nach oben getrieben. Allerdings: Dass diese Maßnahmen zu besseren Ergebnissen bzw. Leistungen der Schüler führen, lässt sich nicht nachweisen.

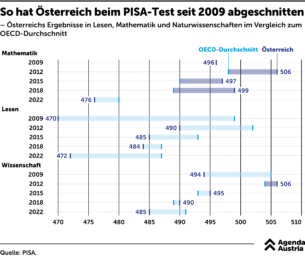

Mittelmäßige Ergebnisse bei hohen Kosten

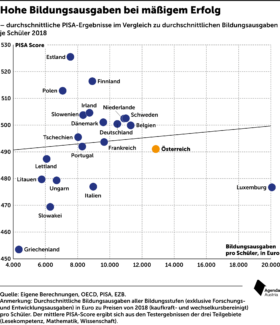

Das heimische Bildungssystem liefert, wie PISA zeigt, mittelmäßige Ergebnisse bei hohen Kosten. Um das zu ändern, wären zwei Maßnahmen wichtig. Erstens: Teure und dennoch nicht effektive Neuerungen wie das Teamteaching wieder abzuschaffen und damit die Verteilung der Mittel nach dem Gießkannenprinzip zu beenden. Das würde auch die nötige verstärkte Förderung der “Brennpunktschulen” in den Städten möglich machen.

Vor allem aber muss es darum gehen, ein modernes Lehrerdienstrecht einzuführen. Das Gehalt eines Lehrers darf nicht in erster Linie von der Unterrichtszeit und der automatischen Vorrückung abhängen. Wie andere Arbeitnehmer auch sollen Lehrer verpflichtet sein, in einer bestimmten Kernarbeitszeit bestimmte Aufgaben zu erledigen – ohne Extrazulagen. Und ein neues Lehrerdienstrecht muss die individuelle Leistung berücksichtigen: Bildet sich der Lehrer fort? Wie schneidet er in einer Evaluierung ab? Diese Maßnahmen würden automatisch zu einer besseren Qualität des Unterrichts führen – ohne dass die Ausgaben noch weiter steigen.

Mehr interessante Themen

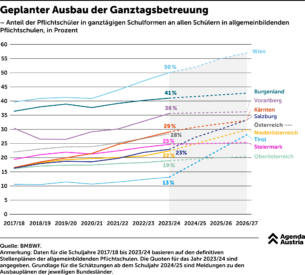

Geplanter Ausbau der Ganztagsbetreuung

Mehr Zeit in der Schule und damit in einem geregelten Umfeld fördert die sprachliche und soziale Integration. Es sollten daher viel mehr Schulen in einen Ganztagsmodus wechseln. Derzeit gibt es beim Angebot noch große regionale Unterschiede.

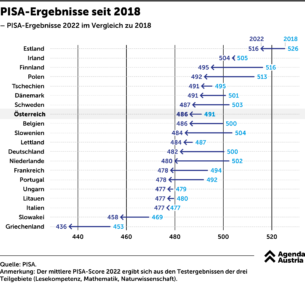

Hohe Bildungsausgaben bei mäßigem Erfolg – auch im Jahr 2022

Österreich gibt jedes Jahr Milliarden für das Bildungssystem aus, trotzdem verbessern sich die PISA-Ergebnisse nicht. Im Gegenteil, dieses Jahr hat sich Österreich wieder einmal verschlechtert.

Wo sind nur all die Lehrer hin?

Pünktlich zum heutigen österreichweiten Schulbeginn wird über einen eklatanten Lehrermangel diskutiert. Eine Debatte, die schwer nachvollziehbar ist, zumal in Österreich überdurchschnittlich wenige Schüler auf einen Lehrer kommen.

Österreichs Bildungssystem ist teuer, aber nicht sehr gut

Für die Schüler in Ostösterreich startet heute das neue Schuljahr. Das Umfeld, das ihnen geboten wird, ist ein verbesserungswürdiges. Der österreichische Staat gibt zwar sehr viel Geld für die Bildung aus, erzielt damit aber nur sehr mittelmäßige Ergebnisse. Konkret hat Österreich die zweithöchsten Bildungsausgaben innerhalb der EU, lande