Karenz: Wo bleiben die Väter?

Foto: © Kirill Grekov / Fotolia.com

- 07.03.2018

- Lesezeit ca. 3 min

Die Agenda Austria nimmt den Weltfrauentag am 8. März zum Anlass, etwas ausführlicher über Männer zu reden. Genauer: über Väter. Sie könnten eine Menge dazu beitragen, dass die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern geschlossen werden.

Die Agenda-Austria-Studie „Mind the Gap“ hat gezeigt, dass der „Gender Pay Gap“ niedriger ist als behauptet. Wer die Löhne von Frauen und Männern vergleicht, die gleiche Tätigkeiten ausüben, gleich viel Berufserfahrung haben und über die gleiche Ausbildung verfügen, kommt auf Frauenlöhne, die zwischen 3,5 Prozent und 11,2 Prozent niedriger sind. Das ist der unerklärbare Teil des Lohnunterschieds. Gleiches mit Gleichem zu vergleichen, macht den Gender Pay Gap zwar niedriger, aber nicht unbedingt besser.

Die vielzitierte Lohnlücke zwischen Frauen und Männern ist damit viel eher so etwas wie ein „Motherhood-Pay-Gap“. Eine aktuelle Studie aus Dänemark hat gezeigt, dass Frauen selbst zehn Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes noch zwanzig Prozent weniger verdienen als Männer mit Kindern – und das in einem Land, das weltweit für eine besonders familienfreundliche Politik bekannt ist.

Über die Rolle der Väter nachdenken

Wer den so genannten Gender Pay Gap schließen will, muss deshalb über die Rolle der Väter nachdenken und über das Ausmaß der Verantwortung, die sie in puncto Kinderbetreuung übernehmen.

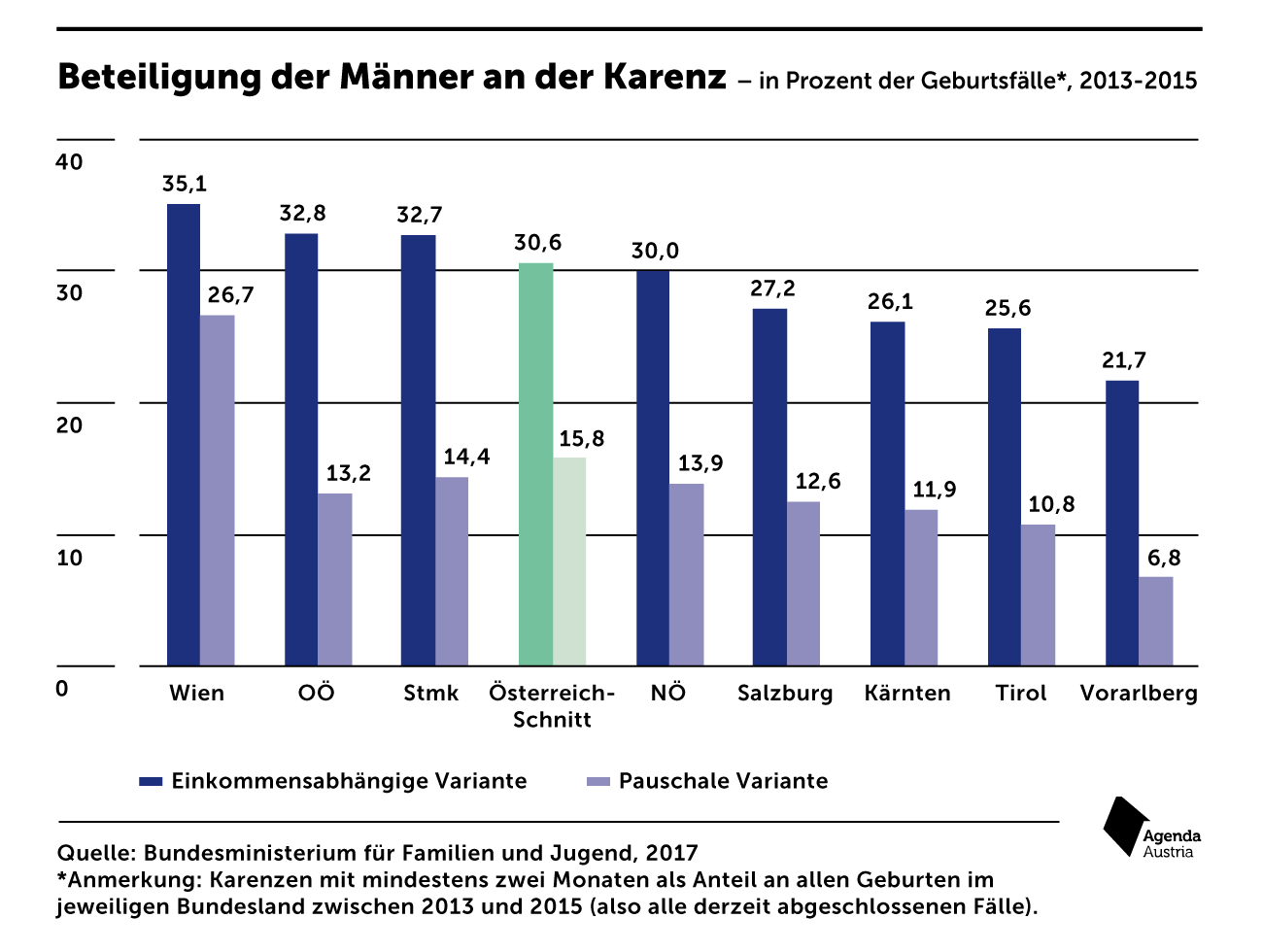

Die folgende Grafik zeigt die Beteiligung der Männer an der Karenz mit mindestens zwei Monaten als Anteil an allen Geburten zwischen 2013 und 2015 (also alle derzeit abgeschlossenen Fälle):

Dabei wird unterschieden zwischen der einkommensabhängigen Variante, bei der die Eltern über insgesamt höchstens 14 Monate ein am Einkommen orientiertes Kinderbetreuungsgeld erhalten, wenn ein Elternteil mindestens zwei Monate übernimmt (12+2), und den pauschalen Varianten, mit denen die Eltern je nach Gesamtdauer der Karenz (bis maximal 30+6 Monate) ein einkommensunabhängiges Kinderbetreuungsgeld ausgezahlt bekommen.

Nur ein Fünftel der Väter geht in Karenz

Auffällig hierbei: Es gibt große regionale Unterschiede. Österreichweit nehmen nur 19,4 Prozent der Väter eine Karenz von mindestens zwei Monaten in Anspruch. In der Gruppe der einkommensabhängigen Karenzbezieher betrug der Anteil der Väter immerhin 30,6 Prozent. Die Beteiligung bei den pauschalen Varianten betrug hingegen nur 15,8 Prozent.

Und: Je länger die Mütter zu Hause bleiben, desto weniger bringen sich die Väter offenbar ein: Gerade bei den pauschalen Varianten 20+4 sowie 30+6 ist die Beteiligung der Väter mit knapp über 13 Prozent am niedrigsten.

Kürzere Karenzzeiten und Betreuungsscheck

„Das bedeutet: In Familien, in denen die Mutter zwanzig Monate oder mehr die Betreuung der Kinder übernommen und Kinderbetreuungsgeld erhalten hat, hatten 87 Prozent der Väter überhaupt keine Karenz oder weniger als zwei Monate. Dabei hätten sie insgesamt, als Familie, sogar bis zu sechs zusätzliche Monate zur Verfügung gehabt“, erklärt Monika Köppl-Turyna, Ökonomin der Agenda Austria, und ergänzt: „Solange sich an den langen Karenzzeiten der Frauen nichts ändert, wird sich auch am Gender Pay Gap wenig ändern. Aber dafür braucht es nicht nur bessere Betreuungsmöglichkeiten, sondern vor allem Väter, die die Möglichkeiten der Karenz nutzen und sich mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kinder nehmen.“

Als Maßnahme schlägt die Agenda Austria kürzere Karenzzeiten und für jedes Kind einen Betreuungsscheck vor, der in öffentlichen und privaten Betreuungseinrichtungen gilt. Dieses System führt zu einem größeren und qualitativ besseren Angebot an Kinderbetreuung.

Mehr interessante Themen

Mind the Gap

Auch wenn sich die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in Österreich weitgehend erklären lassen, bleiben sie ein Problem.

Die Debatte über Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern wird seit Jahren auch in Österreich immer wieder leidenschaftlich geführt. Der „Gender Pay Gap“ ist kein Mythos, allerdings beziehen sich viele populäre Argumente auf falsche Zahlen. Die Agenda Austria kommt in der vorliegenden Studie zu dem Ergebnis, dass der Gender Pay Gap nic

Ein neues Karenzmodell gegen den Lohnunterschied

Ein Betreuungsscheck für Kinder würde es Müttern leichter machen, Beruf und Familie zu vereinbaren – und so den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen verkleinern. Mit schuld an diesem ist das bei den Löhnen geltende Senioritätsprinzip.