It’s the Gegenleistung, stupid!

- 22.10.2019

- Lesezeit ca. 4 min

Über drei Millionen Österreicher haben bereits eine private Krankenversicherung. Wer hin und wieder einen Arzt braucht, weiß auch, warum.

Man muss nicht notwendigerweise längere Zeit im Ausland gelebt haben, um zu wissen, dass der Leistungskatalog des österreichischen Solidarsystems nach wie vor ein luxuriöser ist. Von langen Karenzzeiten für Mütter, Väter und Bildungshungrige über den freien Hochschulzugang für alle und vergleichsweise hohe Pensionen bis hin zur Rundumversorgung im Krankheitsfall – ein vergleichbares Gesamtpaket ist in kaum einem anderen Land der Welt zu finden. Und dennoch ist in der Bevölkerung ein wachsender Unmut über die angebotenen wohlfahrtsstaatlichen Leistungen nicht zu übersehen. Warum das so ist? Weil die Qualität der erbrachten Leistungen mit den hohen Preisen nicht mehr Schritt hält.

Das trifft insbesondere auf die öffentliche Gesundheitsversorgung zu. Das Leistungsangebot ist zwar nach wie vor beachtlich, wer sich aber in letzter Zeit in einem Wartezimmer eines praktischen Arztes oder einer Spitalsambulanz die Zeit vertrieben hat, einen Facharzt konsultieren wollte oder gar einen Termin für eine wichtige Untersuchung haben wollte, wird wissen, wovon die Rede ist.

Das ist auch der Grund für die geradezu atemberaubende Flucht aus dem staatlichen Gesundheitswesen. Mittlerweile sind hierzulande 3,1 Millionen Menschen privat zusatzversichert. Das sind immerhin fast vier von zehn Einwohnern. Schlossen die Menschen früher eine Zusatzversicherung ab, um sich ein Einbettzimmer im Krankenhaus zu sichern, tun sie das heute, um in angemessener Zeit einen Termin bei einem Arzt zu bekommen. Sie zahlen also noch einmal jede Menge Geld, um jene Basisversorgung in Anspruch nehmen zu können, die das öffentliche System verspricht, wofür es den Arbeitnehmern auch monatlich 7,65 Prozent ihrer Arbeitseinkommen abknöpft.

Die Bürger dieses Landes haben keine Möglichkeit, dem schlechter werdenden Zwangssystem zu entkommen. Wettbewerb wird rein aus weltanschaulichen Gründen abgelehnt, selbst innerhalb der staatlichen Anbieter. Nur einigen wenigen Berufsgruppen wird erlaubt, aus dem staatlichen Krankenkassensystem auszusteigen. Etwa den Freiberuflern. Also Rechtsanwälten, Notaren, Wirtschaftstreuhändern, Apothekern, Tierärzten, Architekten, Ziviltechnikern und Patentanwälten. Sie alle können sich komplett privat versichern lassen. Und das Angebot der privaten Anbieter an die Freiberufler kann sich durchaus sehen lassen. Kostenersatz für Arzneimittel, Impfungen, eine neue Brille alle zwei Jahre, Zahnbehandlungen, Kieferregulierungen, Psychotherapie, Vorsorgeuntersuchungen – alles inklusive.

Nun wird hierzulande ja gerne mit einem Hinweis auf die USA argumentiert, dass ein völlig privates Gesundheitssystem nicht die Lösung sein könne. Weil dann eben ein ungesund lebender Bürger höhere Tarife zu bezahlen hätte als sein asketisch lebendes Gegenüber. Und das widerspreche dem Solidargedanken. Gekauft. Unsere Krankenversicherung ist allerdings auch kein leuchtendes Vorbild. Aus Sicht des Gesundheitsökonomen Ernest Pichlbauer ist es nämlich ein durch und durch sozialistisches System, das aber absurderweise wegen der strukturellen Kompetenzzersplitterung alle Nachteile des deregulierten amerikanischen Modells aufweist: Eine vergleichsweise teure Vielklassenmedizin, die unterschiedlichen Berufsgruppen höchst unterschiedliche Leistungen bietet, während die Tarife für die Kassenärzte planwirtschaftlich von der Ärztekammer und den Krankenkassen festgelegt werden.

Was wiederum zu einer Unterversorgung mit leistbaren Ärzten und zu langen Wartezeiten für die Patienten führt, weil immer weniger Ärzte bereit sind, zu diesen planwirtschaftlich festgesetzten Preisen zu arbeiten und lieber privat ordinieren. Die tatsächliche Entwicklung bestätigt Pichlbauers Befund. Schließlich stehen hierzulande 8.000 Kassenärzte mittlerweile 10.000 Wahlärzten gegenüber. Weshalb es an der Zeit ist, über eine radikale Neuorganisation des heimischen Gesundheitswesens nachzudenken. Zum Beispiel über mehr Wettbewerb innerhalb des öffentlichen Systems.

Aber vielleicht wäre ja auch der „richtige“ Sozialismus die bessere Lösung. Also die Finanzierung des Gesundheitswesens aus dem Budget statt über die Sozialversicherung, so wie das die Dänen sehr erfolgreich machen. Dann hätte man zumindest die für niemanden mehr durchschaubare Zersplitterung aus der Welt und die Verantwortung für Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis in einer Hand. Im Kompetenzwirrwarr zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, Krankenkassen und Ärztekammern findet sich ohnehin niemand mehr zurecht. Mehr Transparenz und eine geradlinigere Struktur führte zu niedrigeren Kosten, besserer Leistung und einer Gleichbehandlung aller Versicherten. Das Ziel kann nämlich nur sein, dass es für jeden in das öffentliche System eingezahlten Euro dieselbe – ansprechende – Leistung gibt. Ungeachtet der Standeszugehörigkeit und der politischen „Connections“ der Bürger.

All das wäre besser als der Status Quo in Österreich. Aber um das zu wissen, muss man nicht lange im Ausland gelebt haben.

Kolumne von Franz Schellhorn im aktuellen Profil (19.10.2019).

Mehr interessante Themen

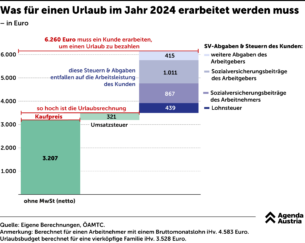

So nascht der Staat beim Urlaub mit

Die hohe Steuerbelastung in Österreich betrifft nicht nur die Einkommen der Bürger, sondern wirkt sich auf alle Lebensbereiche wie beispielsweise auch auf den Tourismus aus. Wenn eine vierköpfige Familie für 3.528 Euro einen Urlaub bucht, zahlt sie dafür nicht nur 3.528 Euro. In Wahrheit bezahlt die Familie für den Urlaub 6.260 Euro. Denn die

Wieviel Steuerlast lässt sich tragen?

Österreich braucht dringend ein paar zusätzliche Steuern! Diesen Eindruck konnte gewinnen, wer die politische Debatte der letzten Monate verfolgte. Nicht von Steuersenkungen, sondern von Übergewinn-, Vermögen- und Erbschaftsteuern war die Rede. Dabei ist Österreich längst ein Hochsteuerland. Kaum ein Land nimmt der Bevölkerung noch mehr Geld

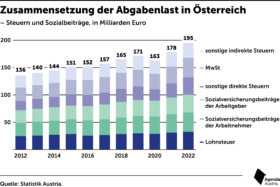

Entwicklung der Abgaben in Österreich

Im Jahr 2022 erreichten Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge erstmals die Grenze von 100 Milliarden Euro pro Jahr. Auch die Mehrwertsteuereinnahmen steigen durch die hohe Inflation rasch an.

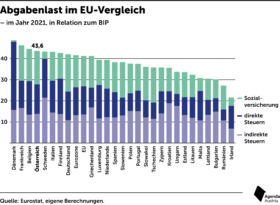

Abgabenlast im EU-Vergleich

Auch die Mehrwertsteuereinnahmen steigen durch die hohe Inflation rasch an. Im internationalen Vergleich zählt Österreich zu den absoluten Hochsteuerländern. Die Belastung verteilt sich dabei gleichmäßig über die Sozialversicherungsabgaben, direkte sowie indirekte Steuern. Direkte Steuern wie auf Arbeit, Kapitalerträge oder andere Einkommen

Steuerbeiträge nach Einkommenshöhe im Jahr 2019

Insgesamt zeigt sich, dass reichere Haushalte überproportional zur Finanzierung des Sozialstaates beitragen. So zahlten im Jahr 2019 die obersten fünf Prozent der Haushalte rund 26 Prozent der Staatseinnahmen aus direkten Steuern (im Wesentlichen Einkommensteuern), rund zehn Prozent der Sozialversicherungsbeiträge und 8,5 Prozent der Einnahmen a

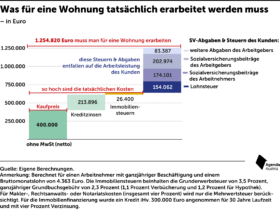

Was für eine Wohnung tatsächlich erarbeitet werden muss

An den folgenden praktischen Beispielen wird anschaulich, wie stark die Steuerbelastung im Alltag wirkt.