Der große kleine Unterschied

Foto: © Kristin Gründler / Fotolia.com

- 08.11.2016

- Lesezeit ca. 3 min

"Gender Pay Gap": Weniger Geld für dieselbe Leistung ist nicht der Grund, warum Frauen schlechter verdienen als Männer.

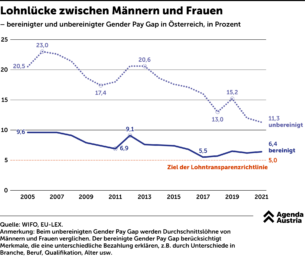

Hierzulande verdienen Männer und Frauen unterschiedlich viel. Das Statistische Amt der EU (Eurostat) errechnete 2014 für Österreich einen Lohnunterschied von 22,9 Prozent. Dieser “Gender Pay Gap Indikator” lässt vorhandene Unterschiede, beispielsweise in puncto Ausbildung oder Berufserfahrung, allerdings unberücksichtigt. Rechnet man diese mit ein, schrumpft er auf 14 Prozent. Wie aber kommen diese 14 Prozent noch zustande? Verhandeln Frauen seltener und schlechter? Das allein kann es nicht sein. Viele Arbeitnehmer werden durch Kollektivverträge geschützt – und Frauen und Männer somit gleichgestellt. Wo das Gehalt individuell verhandelt wird, nehmen die Unterschiede allerdings zu. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch auch: Frauen bemühen sich mitnichten seltener oder weniger forsch um Gehaltserhöhungen.

Datenbasis ist dünn

Die 14 Prozent Lohnunterschied bleiben rätselhaft – und das führt zu einem altbekannten Erklärungsmuster: Frauen werden diskriminiert, sie werden ohne triftigen Grund für dieselbe Arbeit schlechter bezahlt. Diese Behauptung ist naheliegend, aber auch höchst problematisch. Der Vorwurf einer Lohndiskriminierung – weniger Lohn für exakt dieselbe Arbeit – wiegt schwer. Es gibt keine methodisch ausreichend ausgereifte statistische Zerlegung der Lohnunterschiede, mit der man diese Gleichsetzung von Diskriminierung und Lohndifferenz rechtfertigen könnte.

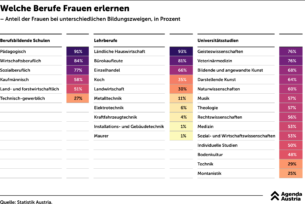

Im Gegenteil, die Datenbasis ist dünn: Wie gut oder wie schlecht die Leistungen innerhalb der bezahlten Arbeitszeit sind, lässt sich kaum erfassen, und schon deshalb ist Gleichheit nicht immer auch gerecht. Nach den gewählten Fachrichtungen in einer Ausbildung wird in vielen Erhebungen auch nicht gefragt, die Angabe der formalen Bildungs- oder Berufsabschlüsse reicht oftmals aus – obwohl es in der Realität einen Unterschied macht, ob man eine Lehre zum Techniker oder zum Kaufmann gemacht hat.

Teilzeit und Überstunden

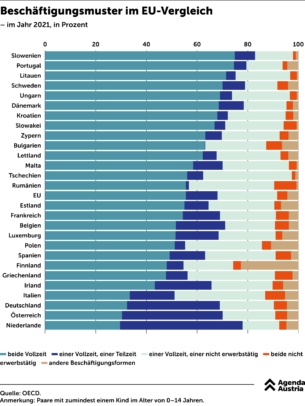

Unberücksichtigt bleibt auch das Maß der Verfügbarkeit, also die Bereitschaft, Überstunden zu machen. Wer immer präsent und flexibel ist, kann in Gehaltsverhandlungen mehr verlangen. Arbeit in Teilzeit ist hingegen oft mit niedrigeren Stundenlöhnen verbunden. Das Problem vieler Familien ist nicht die angebliche Lohndiskriminierung von Frauen, sondern der Umstand, dass man sie nicht arbeiten lässt. Das wirkt sich auch auf die Verteilung der Einkommen im Land aus: In Österreich haben die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung ein etwa siebenmal so hohes Einkommen wie die ärmsten zehn Prozent. Die eine oder andere Frau würde sicher gerne in Vollzeit arbeiten, wenn in dieser Zeit für ihre Kinder gesorgt wäre.

Bessere Kinderbetreuung

Wer eine gleichere Verteilung der Einkommen und geringere Lohnunterschiede will, kommt um eine höhere soziale Akzeptanz berufstätiger Mütter und eine bessere Kinderbetreuung nicht herum – und das ist heute weniger eine Sache des Staates als vielmehr der Unternehmen, die auf motivierte Fachkräfte dringend angewiesen sind.

Gastkommentar von Monika Köppl-Turyna, „Tiroler Tageszeitung“, 06.11.2016, S. 6-7

Mehr interessante Themen

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

Lohnlücke zwischen Männern und Frauen

Der Gender Pay Gap misst die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Sie liegt in Österreich laut Statistik Austria bei 18,4 Prozent und damit höher als in den meisten anderen EU-Ländern.

Opfer oder Heldin? Ein Q&A zum Weltfrauentag

Am 8. März jährt sich zum 113. Mal der Internationale Weltfrauentag. Eingeführt wurde dieser Jahrestag auf Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Damals ging es um den Kampf für das Frauenwahlrecht, die Gleichberechtigung und die Emanzipation.

Entwicklung aktiver Erwerbs- und Teilzeitquoten

Junge Väter arbeiten nach der Familiengründung tendenziell mehr und länger als vorher. Viele junge Mütter dagegen kehren nach der Karenz nicht mehr voll ins Berufsleben zurück oder müssen sich mit Positionen zufriedengeben, die weit unter ihren Qualifikationen liegen.

Beschäftigungsmuster von Eltern mit Kindern im EU-Vergleich

Ein EU-Vergleich der Beschäftigungsmuster von Eltern mit Kindern unter 14 Jahren zeigt, dass nur in den Niederlanden in noch mehr Familien nicht beide Elternteile Vollzeit arbeiten als in Österreich. Das klassische Familienbild, wonach nur der Vater seine Karriere ungestört weiterverfolgt, während die Mutter zurücksteckt, ist nach wie vor fest

Welche Berufe die Frauen erlernen

Sowohl die Lehrlingsstatistiken wie auch die Erhebungen in weiterführenden Schulen und Studiengängen zeigen klar, dass Mädchen weiterhin stark zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Berufen tendieren, während technische Ausbildungen viel seltener in Erwägung gezogen werden.