Der Gipfel der Unvernunft

- 26.08.2019

- Lesezeit ca. 2 min

Es regiert wieder die ganz normale Unvernunft in der österreichischen Pensionspolitik. Gerade erst wurde die Inflationsrate und damit die Grundlage für die gesetzlich geregelte Pensionserhöhung mit 1,8 Prozent ermittelt. Doch blitzartig betonen die großen Parlamentsparteien und ihre mächtigen Senioren-Vorfeldorganisationen, dass es damit nicht getan sein dürfe. Der Nationalrat solle schnell noch eine außerordentliche Pensionserhöhung beschließen, fordern die Pensionistenlobbies.

Der Wahlkampf ist bekanntlich die Phase fokussierter Unintelligenz. Und das gilt für die Pensionen, immerhin der wichtigste Ausgabenposten für den österreichischen Staat, ganz besonders. Denn Tatsache ist, dass das heimische System der Alterssicherung wahrlich im Parlament debattiert werden sollte. Aber nicht für eine Husch-Pfusch-Pensionserhöhung, sondern um es langfristig generationengerecht abzusichern. Das System kommt schon heute mit den vorhandenen Mitteln längst nicht mehr aus, für 2019 sind etwa 10,6 Milliarden Euro budgetiert, die von den Steuerzahlern für die Pensionsversicherung zugeschossen werden. Das sind immerhin rund 170 Euro monatlich pro Lohnsteuerzahler. Berücksichtigt man noch andere altersbedingte Kosten wie die Beamtenpensionen und die Pflege, betragen die Ausgaben bereits 20 Milliarden Euro.

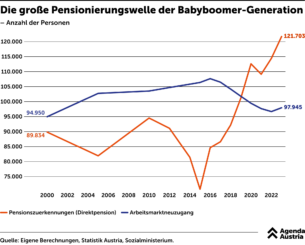

Und diese Kosten sind schon stark gestiegen, noch ehe die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer, die heute 50- bis 56-jährigen, geschlossen in Pension gehen. Ein zentrales Problem ist, dass das durchschnittliche Antrittsalter im internationalen Vergleich und angesichts der stark gestiegenen Lebenserwartung immer noch zu niedrig ist – und es zudem nur dank statistischer Tricks auf über 60 Jahre hochgerechnet wird. Und selbst wenn man diesen Taschenstatistikertrick für bare Münze nimmt, dann verbringen die Österreicher heute um rund acht Jahre länger in Pension als noch 1970. Auf rund 31 Beitragsjahre kommen im Schnitt bereits mehr als 23 Jahre Pensionsjahre.

Stimmenmaximierung statt Pensionssicherung

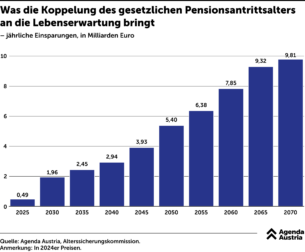

Empfehlungen der EU-Kommission oder der OECD, es anderenLändern gleichzutun und etwa eine Automatik einzuführen, die dafür sorgt, dass das gesetzliche Antrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt wird, werden geflissentlich ignoriert. Auf eine aktuelle Frage, ob das gesetzliche Pensionsantrittsalter steigen soll, antworten für die Aktion Wahlkabine.at alle Parlamentsparteien mit Nein, ausgenommen die Neos.

Diese gefährliche Haltung mag politisch nachvollziehbar sein. Denn es geht um viele Wählerstimmen: Die über 55-Jährigen stellen 42 Prozent der Wahlberechtigten. 1982 war es noch knapp ein Drittel. Und sie zeigen relativ wenig Interesse daran, das Pensionssystem langfristig abzusichern. Nur so lassen sich die Ankündigungen der Seniorenvertreter deuten, wonach “die Pensionisten nicht noch einmal zu kurz kommen dürfen”.

Aber bei Politikern, die nicht nur in Legislaturperioden und Wahlkampfzyklen denken, sollten derartige Forderungen die Alarmglocken schrillen lassen.

Gastkommentar von Dénes Kucsera im Kurier (26.08.2019).

Mehr interessante Themen

Wie stark die Pensionskosten bis 2029 steigen

Die Pensionskosten steigen in diesem Jahr auf rund 33 Milliarden Euro, bis 2029 sollen sie bereits 38,3 Milliarden Euro erreichen. Ohne das Maßnahmenpaket von Türkis-Rot-Pink würden sie laut Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera bei 40,2 Milliarden liegen – also nur ein geringfügiger Unterschied zum Sparpaket. Er spricht sich daher erneut daf

Die „Reförmchen” der Regierung bleiben wirkungslos

Das Pensionsloch wächst ungebremst. Und das trotz der „größten Pensionsreform seit 20 Jahren“.

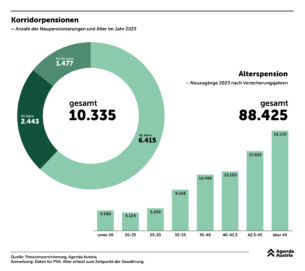

Was die Reform der Korridorpension bringt

Ab 2026 wird der Zugang zur Korridorpension, der klassischen Form der Frühpension, schrittweise eingeschränkt.

Warum blau-schwarz bei den Pensionen handeln muss

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos wird die Aufgabe für die kommende Regierung nicht leichter. Neben dem fehlenden Wirtschaftswachstum fehlt es auch am lieben Geld. Ein seit langem bekannter Kostentreiber sind die Pensionen. Sie sind der größte Ausgabenposten im Bundesbudget, riesiger Treiber des Budgetproblems und

Was eine spätere (Früh-)Pension bringen würde

Obwohl die Pensionen den Staatshaushalt in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Mehrkosten belasten, spielen sie bei den Regierungsverhandlungen keine nennenswerte Rolle. Schon jetzt ist der Zuschuss zu den Pensionen mit über 30 Milliarden Euro der größte Ausgabenposten des Staates, in den kommenden zehn Jahren kommen weitere fünf Millia

Die große Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation

Die Lebenserwartung der Menschen in Österreich wird weiter steigen und die Anzahl der über 65-Jährigen wird in den kommenden Jahren um fast eine Million zunehmen. Zwar wird die laufende Anhebung des Frauenpensionsalters einen kleinen Beitrag leisten, jedoch nicht ausreichen.